现今,我国国民的生活水平已经得到极大改 善,但是儿童营养性缺铁性贫血(iron deficiency anemia,IDA)的状况仍十分突出。铁缺乏会影响 儿童的认知能力、体格发育、免疫功能等,更严 重的是会对婴幼儿的认知和精神运动的发育造成 不可逆转的损害 [1] 。动物实验显示,铁缺乏动物的学习记忆能力降低与其脑组织铁含量降低有关 [2] 。 因此,评估了解IDA的危险因素有重要意义。本 研究回顾性分析我院372例IDA患儿的临床资料, 重点分析其发病及贫血严重程度的危险因素。

重庆医科大学附属儿童医院 2011年7月至2012年11月确诊为IDA患儿。

(1)原发疾病为重症感染: 如重症肺炎、严重脓毒症等;(2)合并有地中海 贫血或其他血液系统疾病:如溶血、白血病等; (3)患有恶性肿瘤或免疫缺陷等疾病;(4)病 例资料不全者。

根据血红蛋白(hemoglobin, Hb)贫血分4度 [3] :Hb 90~120 g/L(6岁以上), 90~110 g/L(6岁以下)为轻度;Hb 60~90 g/L为 中度;Hb 30~60 g/L为重度;Hb<30 g/L为极重度。 6月龄以下儿童,根据中华医学会小儿血液组暂定: Hb在新生儿期<145 g/L,1~4个月<90 g/L,4~6 个月<100 g/L者为贫血。

铁代谢生化指标:血清铁(SI)和转铁蛋 白饱和度(TS)降低,总铁结合力(TIBC)升 高。SI<9.0~10.7μmol/L,TIBC>62.7μmol/L和 TS<15%均提示缺铁。

采用回顾性病例分析方法,将纳 入病例根据贫血程度分为轻、中、重度3组。

(1)一般情况:性别、年龄; (2)出生史:孕周、出生体重、生产方式; (3)喂养史:是否适时添加辅食、6个月至2岁 患儿目前饮食;(4)既往史:既往有无下呼吸 道/反复上呼吸道感染、腹泻、外伤、手术史。

采用SPSS 17.0统计软件进行统计学分析,计 数资料用百分率(%)表示;采用单因素分析(卡 方检验)和多因素logistic回归分析贫血程度的危 险因素,P<0.05表示差异有统计学意义。

病例主要来自重庆及其周边地区,共372例, 其中男272例,女100例,男女比2.72:1。年龄 <1岁244例,1岁~98例,3~14岁30例。6个 月至2岁为高发年龄,占79.9%。

372例患儿中,早产儿114例(30.7%), 足月258例(69.3%)。早产儿组中~重度贫血 77例(67.5%),足月儿组118例(45.7%)。出 生体重最小1.05 kg,最大4.5 kg,<2.5 kg 85例 (22.8%),≥2.5 kg 287例(77.2%),<2.5 kg 组中~重度贫血占81.2%(69/85),≥2.5 kg组 占43.9%(126/287)。自然分娩与剖宫产贫血程 度差异无统计学意义(P=0.655)。

患儿添加辅食时间2个月至1岁8个月不等, 适时(4~6月龄间)开始添加辅食占20.7%,未适 时者79.3%,前者中~重度贫血比例(37.7%)较 后者(56.3%)明显降低。以6个月至2岁患儿目 前饮食情况进行分析,以母乳喂养为主患儿中~ 重度贫血占60.8%,较以米饭为主(43.3%)、配 方奶为主(42.2%)明显增高。

既往患过下呼吸道/反复上呼吸道感染、腹 泻、有外伤、手术史者172例(46.2%),未患过 病200例(53.8%)。

372例患儿中,轻度贫血177例(47.6%), 中度163例(43.8%),重度32例(8.6%),无 极重度贫血。所有重度贫血病例均有喂养明显不 当及病程长的特点。

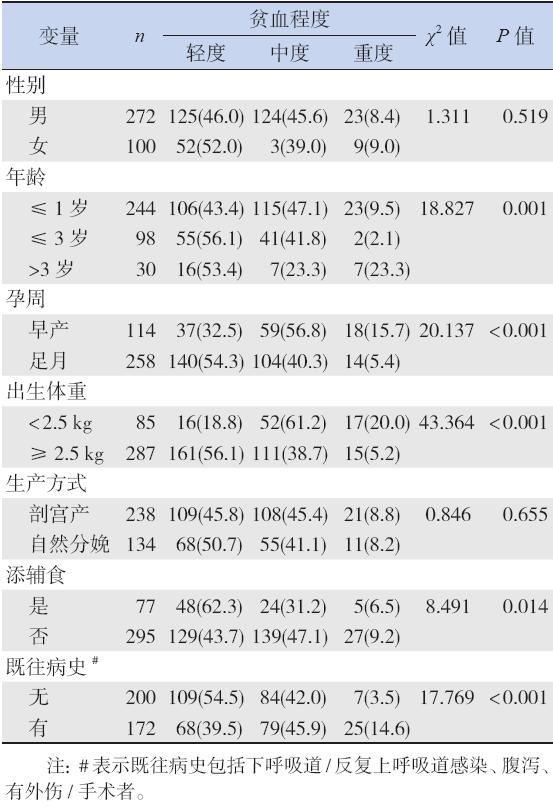

对以上危险因素进行卡方分析结果显示:年 龄、出生体重、孕周、是否适时添加辅食、下呼吸 道/反复呼吸道感染、腹泻、手术/外伤史与贫血 严重程度有关,即年龄≤1岁、早产儿、低出生体 重儿、未适时添加辅食、既往有上述病史者贫血程 度重,性别、生产方式与贫血程度无关,见表1。

| 表 1患儿贫血程度的单因素分析 |

根据6个月至2岁年龄段患儿的不同目前主 要饮食类型分组,以母乳喂养为主的患儿贫血程 度重,见表2。

| 表 26月龄至2岁儿童目前主要饮食类型与贫血程度的卡方分析 |

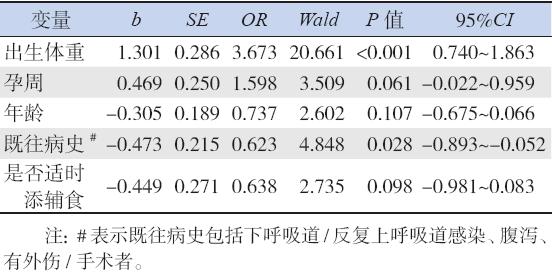

多因素logistic回归分析显示,出生体重、有 下呼吸道/反复呼吸道感染、腹泻、手术/外伤史 是贫血严重程度的主要危险因素,见表3。

| 表 3贫血程度危险因素的多因素logistic回归分析 |

本次调查显示6个月至2岁为营养性IDA高 发年龄,与国内文献报道结果一致 [4, 5] 。正常足月 新生儿在生后前3~4个月可从母体获得足够的铁 保证造血需要,6个月开始若含铁辅食添加不足, 不能满足儿童生长发育需要则贫血患病率逐渐增 高。1岁以后,随着年龄增长,生长发育相对减慢, 每千克体重需铁量也随之减少,如此看来,1岁后 IDA的患病率就应逐年下降。但是由于1~2岁时 幼儿进食的方式、种类、量限制了含铁丰富食物 的摄入,因此实际上据调查2~3岁是IDA发病的 平台期,之后发病率才开始逐渐下降 [4, 5, 6] 。

本研究显示,出生体重越低,贫血程度越重。 新生儿体内含铁约75 mg/kg,出生体重直接影响新 生儿体内铁含量 [3] 。世界卫生组织推荐所有低出生 体重婴儿都应以液体制剂的形式给予铁2 mg/kg·d 从2月龄开始,持续23个月 [7] 。

研究发现若超过6月龄的婴儿仍以纯母乳喂 养发生铁缺乏的危险会明显增加 [8,9 ] 。本次调查显 示母乳为主要饮食的患儿中~重度贫血比例明显 高,与国内文献报道结果一致 [10] 。母乳是婴儿最 好的天然食物,对婴儿的健康、生长发育不可替代, 但铁元素含量低,因此适时添加适当适量的含铁 丰富食物尤为重要。

本次调查中发现几乎所有的病例中均有不同 程度喂养不当,尤其在祖辈抚养小孩更明显。现今, 无论城市、农村,老人在抚养、教育儿童方面担 当了更多的角色,在一些一线城市,已经开展了“隔 代育儿培训班”,向老人传授新的育儿理念、方 法等。而对于贫困地区儿童,宣传保健工作不能 很好地实施。各国家都采取了一定的措施,瑞典 对多种食物中补充铁已经实施了很多年,因此瑞 典铁元素缺乏的患病率相对较低 [7] 。我国也有应用 铁强化酱油 [11] 、强化辅食营养补充品(豆粉营养包) 干预 [12] 、改善儿童铁营养状况的研究,这些措施 成本少,可行性高,而且效果显著 [11, 12] 。

本研究中就既往患过下呼吸道/反复上呼吸 道感染、腹泻、有外伤/手术者与未患过以上疾病 的儿童进行比较,在单因素及logistic分析中均有 统计学意义,说明疾病与贫血的程度密切相关。 铁除了是造血的原料,也在各种组织细胞增殖、 氧化代谢发挥了必不可少的作用 [3] 。有报道,发生 IDA、感染时,血清中转铁蛋白受体的浓度都会 升高 [13, 14] 。食物中的铁主要以Fe 2+ 的形式在十二指肠和空肠上段被吸收 [3] 。近年来,在小肠黏膜 细胞发现二价金属离子转运蛋白1(divalent metal transporter 1,DMT1)、肠细胞色素B(duodenal cytochrome b,Dctyb)、铁转运蛋白1(ferroportin, FPN1)和亚铁氧化酶(hephaestin,Hp)等铁转运 相关的蛋白质 [15, 16] ,这几种蛋白主要存在于小肠绒 毛细胞膜,Dctyb、Fp1在十二指肠表达最强 [15, 16] 。 儿童常见腹泻病原,如:轮状病毒、侵袭性细菌 等侵犯肠道的位置 [3] 与小肠吸收铁的蛋白质所在 的部位一致,因此,若此类病原感染,必然会影 响铁吸收。

本研究中,只有11.0%(41/372)是家长发现 其面色不佳就诊。有调查示,父母缺乏育儿知识 是导致IDA的重要社会影响因素,文化程度较高 的父母也不例外 [17] 。

对于各年龄段有高危因素的儿童,应针对性 地给予补充铁剂。世界卫生组织建议,凡饮食中 未添加铁强化食品或在1岁左右的婴幼儿贫血高 发(大于40%)的地区,应给予所有6~23个月的 儿童每日2 mg/kg的剂量补铁 [4] 。在一些国家的研 究中显示对学龄前、学龄儿童和青春期女孩每周 或每两周补铁1次可以安全有效地防治IDA [4, 18] 。 另外,预防孕母IDA,是降低婴幼儿IDA发生的 重要措施 [19] 。我国应根据国民素质进行大样本的 资料调查指导补铁。

随着社会经济水平及医学等各方面的发展, IDA的发病率逐年减少,但目前仍是危害我国儿童 生长发育与健康的疾病之一。本次调查中,喂养 不当仍是导致IDA的主要原因之一,而在现今的 经济水平下,对喂养知识的欠缺以及生长过快导 致的铁补充相对不足应得到重视。针对可能发生 IDA的高危儿童,及早干预,避免缺铁对儿童造成 的危害,努力实现我国卫生部2011~2020发布的《中 国儿童发展纲要》中对儿童健康的主要目标:5岁 以下儿童贫血患病率控制在12%以下,中小学生 贫血患病率以2010年为基数下降1/3。

| [1] | 中国儿童铁缺乏症流行病学调查协作组. 中国7个月至7岁儿童铁缺乏症流行病学的调查研究[J]. 中华儿科杂志, 2004, 42(12): 886-891. |

| [2] | 胡瑞梅, 魏美文, 张岩, 等. 铁缺乏对大鼠学习记忆能力的影响[J]. 中国当代儿科杂志, 2001, 3(6): 643-645. |

| [3] | 胡亚美, 江载芳. 实用儿科学[M]. 第7版. 北京:人民卫生出版社, 2002: 1714-1717. |

| [4] | 卫生部. 中国0-6岁儿童营养发展报告(2012)[R]. 北京:中华人民共和国卫生部, 2012. |

| [5] | 巴蕾. 北京市朝阳区5岁以下流动儿童贫血及相关因素调查[J]. 中国儿童保健杂志, 2011, 19(4): 357-359. |

| [6] | 李红星, 洪美花. 1个月~5岁儿童贫血调查分析[J]. 中国妇幼保健, 2010, 25(26): 3783-3785. |

| [7] | WHO/UNICEF/UNU. Iron deficiency aneamia: assessment, prevention, and control. A guide for programme managers[S]. Geneva: World Health Organization, 2001. |

| [8] | Meinzen-Derr JK, Grerrero ML, Altaye M, et al. Risk of infant anemia is associated with exclusive breast-feeding and maternal anemia in a mexican cohort[J]. J Nutr, 2006, 136(2): 452-458. |

| [9] | Monterrosa EC, Frongillo EA, Vasquez-Garibay EM, et al. Predominant breast-feeding from birth to six months is associated with fewer gastrointestinal infections and increased risk for Iron deficiency among Infants[J]. J Nutr, 2008, 138(8): 1499-1504. |

| [10] | 张义琼, 朱易萍, 周晨燕, 等. 儿童缺铁性贫血发病和贫血程度的危险因素分析[J].四川大学学报(医学版), 2010, 41(1): 174. |

| [11] | 孙静, 霍军生, 王波, 等. 应用铁强化酱油控制贫血效果观察[J]. 卫生研究, 2008, 37(3): 333-334. |

| [12] | 王丽娟, 霍军生, 孙静, 等. 营养包对汶川地震后四川省理县6~23月龄婴幼儿干预效果研究[J]. 卫生研究, 2011, 40(1): 61-64. |

| [13] | Ekiz C, Agaoglu L, Karakas Z, et al. The effect of iron deficiency anemia on the function of the immune system[J]. Hematol J, 2005, 5(7): 579-583. |

| [14] | Bhaskaram P. Micronutrient malnutrition, infection, and immunity: an overview [J]. Nutr Rev, 2002, 60(5): S40-S45. |

| [15] | Han O. Molecular mechanism of intestinal iron absorption[J]. Metallomics, 2011, 3(2): 103-109. |

| [16] | Foot NJ, Dalton HE, Shearwin-Whyatt LM, et al. Regulation of the divalent metal ion transporter DMT1 and iron homeostasis by a ubiquitin-dependent mechanism involving Ndfips and WWP2[J]. Blood, 2008, 112(10): 4268-4275. |

| [17] | 唐京京, 张翠梅, 付四毛, 等. 中山市城区幼儿缺铁性贫血现况调查及相关因素研究[J].中国儿童保健杂志, 2013, 20(5): 449-451. |

| [18] | 常素英, 何武, 贾凤梅, 等.中国儿童营养状况15年变化分析—5岁以下儿童贫血状况[J] . 卫生研究, 2007, 36(2): 210-212. |

| [19] | 郑建梅, 杨道科. 婴、幼儿营养性缺铁性贫血249例相关因素分析[J]. 中华妇幼临床医学杂志, 2009, 5(3): 60-63. |

2014, Vol. 16

2014, Vol. 16