手足口病是小儿常见的一种传染病,主要由 肠道病毒 EV71、CoxA16 等病毒感染引起。多发 生在学龄前期儿童,以起病急、进展快、病死率 高为特征,部分患儿病情进展迅速,出现神经源 性肺水肿、肺出血、心肺功能衰竭等导致患儿死亡。 目前国内外关于手足口病的临床研究,多数为流 行病学分布、分子病原学、血清流行病学、临床 救治、发病危险因素等方面[1,2,3,4,5],其危险因素研究 多集中在整体病例或重症病例上[4,6,7],针对死亡病 例的危险因素研究较少。早期识别危重型病例死 亡的危险因素,进行及时有效的干预,在手足口 病的救治过程中显得尤为重要。本研究以在我院 监护室治疗的 164 例危重型手足口病患儿为研究 对象,探讨危重型手足口病患儿死亡的危险因素。 1 资料与方法 1.1 研究对象

2010 年 5 月至 2012 年 9 月郑州市儿童医院 重症监护室二区共收治危重型病例 164 例,所有 入选病例均符合国家卫生部颁布的《手足口病诊 疗指南(2010 年版)》中的危重型手足口病诊断 标准[8]。其中男 107 例,女 57 例;年龄 3 个月至 4 岁 3 个月,平均年龄为 1 岁 8 个月;入院时间在 病程的 1.0~5.5d,平均 2.3±1.9d;出现危重症的 时间在病程的 0.5~4d,平均 2.3±1.6d。

164 例患儿中,频繁抽搐 10 例,昏迷 7 例, 呼吸困难 74 例,肺部罗音 84 例,出冷汗 34 例, 皮肤发花39 例,心率增快72 例,血压异常81 例(主 要包括高血压和低血压[9]),毛细血管充盈时间 (CRT)延长(>3s)77 例;病原学检测EV71感 染 128 例,CoxA16感染 16 例,其他肠道病毒感染 9 例,EV71 和其他肠道病毒共同感染 11 例。入院 时 13 例合并肺部感染,1 例为先天性心脏病患儿。 1.2 研究方法

根据预后将 164 例患儿分为存活组(131 例) 和死亡组(死亡或放弃治疗后死亡,33 例),比 较两组在基本情况、临床症状、体征及辅助检查 方面的差异,将有意义的变量进行多因素 logistic 回归分析,明确危重型手足口病死亡的主要危险 因素。 1.3 救治措施

所有患儿的救治参照《手足口病诊疗指南 (2010 年版)》,具体的治疗措施包括:监测心率、 呼吸、氧饱和度和有创动脉血压,在维持血压稳 定的前提下限制液体入量,并应用丙种球蛋白和 糖皮质激素。出现呼吸困难、紫绀、血性泡沫痰、 肺部罗音、四肢发凉、出冷汗、血压异常等表现 时给予机械通气;如有肺出血、肺水肿,进行呼 气末正压通气(PEEP)的机械通气。根据血压、 循环的情况应用多巴胺、多巴酚丁胺、米力农等 血管活性药物;保护重要脏器,维护内环境稳定。 1.4 统计学分析

采用 SPSS17.0 统计软件进行统计学分析。定 量资料用均数 ± 标准差(x±s)表示,组间比较 采用成组t检验。定性资料以百分率(%)表示, 组间比较采用χ 2或χ 2连续校正检验。死亡的危险 因素采用非条件多因素 logistic 回归分析。P<0.05 为差异有统计学意义。 2 结果 2.1 患儿的预后情况

在 164 例患儿中,159 例进行机械通气;住 院时间 50min 至 101d,平均住院时间为 11.4± 9.3d;死亡 33 例,病死率为 20.1%,其中 6 例在 入院后 24h 内死亡,4 例无自主呼吸,撤机困难 放弃后死亡。在 131 例存活的患儿中,痊愈 98 例, 好转 33 例,其中 15 例出院时存在不同程度的神 经损伤(肢体活动障碍 12 例,吞咽困难 1 例,颅 神经损伤 2 例)。 2.2 死亡组和存活组相关因素的单因素分析

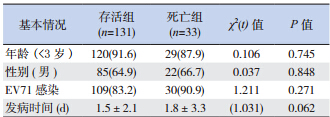

(1)基本情况:死亡组和存活组患儿年龄、 性别、EV71 病毒感染、发病时间等基本情况比较 差异无统计学意义(均P>0.05),见表 1。

| 表 1 两组患儿基本情况比较[n(%)或x±s] |

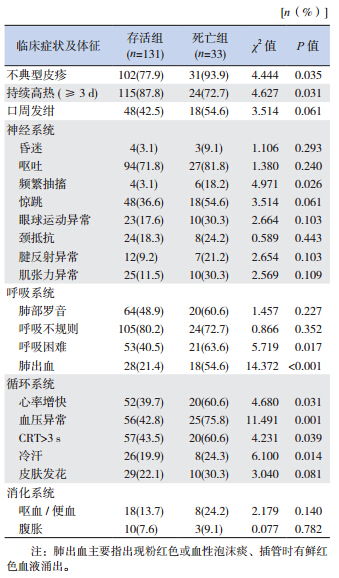

(2)临床症状和体征:死亡组不典型皮疹、 持续高热(≥ 3d)、呼吸困难、肺出血、心率增快、 血压异常、冷汗、CRT>3s、频繁抽搐的发生率明 显高于存活组(均P<0.05);而口周发绀、呕吐、 惊跳、眼球震颤或活动障碍、颈抵抗、腱反射异常、 肌张力异常、肺部罗音、呼吸不规则、皮肤发花、 呕血 / 便血、腹胀的发生率与存活组比较,差异无 统计学意义(均P>0.05)。见表 2。

| 表 2 存活组和死亡组患儿临床症状及体征的比较 |

(3)辅助检查:死亡组患儿血糖、血清肌酸 激酶同工酶(CK-MB)、血清乳酸水平高于存活组 (均P<0.05);而外周血白细胞计数、C-反应蛋 白(CRP)水平、胸片异常(肺部渗出等)及心电 图异常率等与存活组比较差异无统计学意义(均 P>0.05)。见表 3。

| 表 3 死亡组和存活组患儿辅助检查结果的比较 |

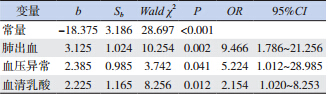

将单因素分析有统计学意义的变量:不典型 皮疹、持续高热(≥ 3d)、呼吸困难、肺出血、 心率增快、血压异常、冷汗、CRT>3s、频繁抽 搐、血糖、CK-MB 及血清乳酸 12 个因素进行多因 素 logistic 回归分析,结果显示肺出血、血压异常、 血清乳酸增高是危重型手足口病患儿死亡的独立 危险因素,见表 4。

| 表 4 患儿死亡危险因素的多因素 logistic 回归分析 |

危重型手足口病患儿病情进展迅速,病死率 高,是临床救治的重点和难点。本研究的 164 例 危重症手足口病患儿中,病死率高达 20.1%,与既 往报道基本一致[10]。在临床实践中早期发现、识 别出导致死亡的危险因素,并及时采取措施,是 提高抢救成功率,降低病死率的关键。

国内蔡剑等[5] 对2008年5月至2011年9月 浙江省死亡的 72 例手足口病进行分析时发现其中 21 例(42.9%)死于肺出血。本研究显示肺出血是 危重型手足口病死亡的独立危险因素(OR=9.466, 95%CI:1.786~21.256)。目前关于肺出血的发病机 制还不十分清楚,国内外的大量研究认为可能与 神经损伤后儿茶酚胺类物质(肾上腺素、去甲肾 上腺素等)大量释放、细胞因子的分泌、左心功 能不全及肺部血管通透性增强有关[11]。在手足口 病暴发初期,几乎所有的危重型手足口病病例均 死于肺出血或肺水肿,现在随着临床救治经验的 积累,这方面情况已有所改善[12]。

本研究显示血压异常是危重型手足口病 死亡的独立危险因素(OR=5.224,95%CI: 1.012~28.985)。刘忠强等 [4] 也发现:血流动力学 改变是重型手足口病进展为心肺衰竭期的主要危 险因素。在本组病例死亡患儿中,23 例(70%) 先出现高血压,然后转为低血压,2 例直接出现 低血压,而且由高血压转为低血压的时间较短, 多在 24h 内,一旦出现低血压,救治难度增大, 病死率很高。因此,在临床救治过程中,一旦出 现血压异常,要进行严密监测,尽早采取措施。 继发于儿茶酚胺耗竭或儿茶酚胺受体反应性降 低,尤其是心脏所谓的冬眠效应可能造成心血管 系统对儿茶酚胺下降,大量液体涌入肺内出现肺 水肿以及液体量的限制而引起有效循环血容量不 足[13],目前认为是导致低血压的主要原因。也有 报道显示危重型手足口病时儿茶酚胺的心脏毒性 及炎症反应,引发心肌细胞间出血、心肌细胞凋 亡及凝固性肌细胞溶解,最终导致低血压的发生 [14] ,甚至认为反映心肌损害的指标血清 CK-MB 升 高是危重型手足口病死亡的独立危险因素[6]。韦丹 等[15] 对危重型手足口病死亡病例进行尸检时并未 发现心肌细胞的损害。本组病例死亡患儿的血清 CK-MB 也较高,但不是死亡的独立危险因素。关 于危重型手足口病患儿存在严重的心肌损害,其 是否导致死亡的主要因素,还需进一步的研究。

本研究发现血清乳酸增高也是危重型手足口 病死亡的独立危险因素。乳酸是糖无氧氧化的产 物,能有效反映组织灌注和氧输送的情况。危重 型手足口病患儿脑干受损,交感神经过度兴奋产 生全身血管收缩,出现循环障碍,加上大量血液 转移至肺部,组织处于低灌注,如并发肺水肿和 肺出血,肺部氧合能力差,组织处于缺氧状态, 导致血液中乳酸增高。有研究显示乳酸升高程度 和持续时间与病死率呈明显的正相关[6]。因此,在 临床救治危重型病例时,要密切关注血清乳酸的 情况,及时进行处理。

综上所述,危重型手足口病病死率高,肺出血、 血压异常、血清乳酸增高是其死亡的主要危险因 素,临床救治时要高度警惕和重视,采取积极的 抢救措施,提高抢救的成功率,降低病死率。

| [1] | 王经伟, 高帅, 高峰, 等. 临沂地区1426 例手足口病流行病学及临床特征分析[J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 2013,27(6): 417-419. |

| [2] | 杨晓红, 吴茜, 温柏平 , 等. 2010 年昆明地区儿童手足口病的流行特征[J]. 中国当代儿科杂志, 2012, 14(3): 192-194. |

| [3] | 杨朝晖, 秦承志, 季金萍, 等. 儿童手足口病1570 例危险因素的病例对照研究[J]. 中华传染病杂志, 2014, 32(3): 154-157. |

| [4] | 刘忠强, 李熙鸿, 王慧卿, 等. 重症手足口病患儿合并心肺功能衰竭的危险因素及治疗体会[J]. 中国当代儿科杂志,2012, 14(8): 589-592. |

| [5] | 蔡剑, 林君芬, 吕华坤, 等. 浙江省手足口病死亡病例临床与流行病学特征[J]. 中华儿科杂志, 2013, 51(4): 265-269. |

| [6] | 范江花, 胥志跃, 隆彩霞, 等. 儿童重症手足口病并神经源性肺水肿死亡的危险因素[J]. 实用儿科临床杂志, 2011,26(18): 1407-1409. |

| [7] | 周静娣, 蒋素文, 胡爱荣, 等. 手足口病重症化的危险因素、病理改变及临床干预[J]. 中华实验和临床病毒学杂志, 2013,27(6): 420-422. |

| [8] | 中华人民共和国卫生部. 手足口病诊疗指南(2010 年版) [J].国际呼吸杂志, 2010, 30(24): 1473-1475. |

| [9] | 胡亚美, 江载芳. 诸福棠实用儿科学[M]. 第7 版. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 1413-1414. |

| [10] | 姜志红, 韩娟, 杨慧敏, 等. 洛阳市手足口病危重型78 例[J].实用儿科临床杂志, 2012, 27(12): 960-961. |

| [11] | 舒赛男, 方峰. 肠道病毒71 型所致急性肺水肿机制研究进展[J]. 中华儿科杂志, 2012, 50(4): 276-278. |

| [12] | 喻文亮. 肠道病毒71 型( EV71) 所致危重型手足口病的诊治[J]. 中华急诊医学杂志, 2012, 21(5): 556-560. |

| [13] | 熊小雨, 刘春峰, 王丽杰, 等. 危重症手足口病的循环障碍特点及其治疗[J]. 中华儿科杂志, 2012, 50(6): 435-439. |

| [14] | 陆国平, 朱启镕. 肠道病毒71 型感染所致危重症手足口病诊治中的一些思考[J]. 中华儿科杂志, 2012, 50(4): 244-248. |

| [15] | 韦丹, 蒋敏, 欧维琳, 等. 感染肠道病毒71 型14 例死亡病例病理特征与临床分期反思[J]. 中国循证儿科杂志, 2013,8(2): 81-86. |

2014, Vol. 16

2014, Vol. 16