儿童血压轨迹现象表明,儿童期高血压是成 年期原发性高血压的重要危险因素,儿童青少年 的血压水平可预测其成年后的血压水平,早期预 防高血压可以降低成年期心脑血管疾病的发病率 和病死率[1]。近年来,由于生活方式和饮食结构的 改变,中国儿童青少年超重、肥胖患病率呈逐年 增高趋势,已成为儿童青少年高血压发生的重要 危险因素。国内进行的儿童血压抽样研究表明, 儿童青少年高血压发病率为 5.4% ~20.2%[2,3,4]。不 同研究的结果相差较大,一方面是儿童血压分布 可能存在地区和人群差异,另一方面,不同研究 所采用的诊断标准、儿童年龄、样本数量以及血 压测量次数等方面不尽相同。本研究采用最新的 2010 年中国儿童青少年血压参照标准研制协作组 制定的标准为依据,首次在广西南宁地区大样本 调查研究,探讨该地区 6~18 岁儿童青少年超重、 肥胖与高血压的关系,为儿童青少年乃至成人的 超重、肥胖和心血管病防治提供科学依据。 1 资料与方法 1.1 研究对象

采用随机整群抽样方法从广西南宁市 396 所 中小学 13 万人中抽取经济状况中等、生活水平具 有代表性的地区 14 所学校,以年级分层,年级组 长随机抽签,每个年级随机抽取 2 个班级,共抽 取 6~18 岁的中小学生 7 893 人为研究对象,所有 研究对象均签署知情同意书。按照《中国学龄儿 童青少年超重、肥胖筛查体重指数值分类标准》[5] 将研究对象分为正常组、超重组、肥胖组。 1.2 研究方法

采用统一设计的调查表,由经过培训并考核 合格的医务人员进行调查。专业医生进行心、肺、 腹的体格检查,并排除内分泌系统疾病所致肥胖, 排除引起继发性高血压的疾病,如内分泌、肝、肾、 代谢性疾病及中枢神经系统疾病。体格检查包括 身高、体重、血压,按照体重(kg)/ 身高(m2) 计算体重指数(BMI)。身高使用立柱式身高计测定, 精确度为0.1 cm;体重使用双标尺杠杆体重秤测定, 精确度为 0.1 kg;血压测量:采用“美国高血压教 育项目工作组”推荐的“儿童血压测量方法”和“中 国高血压防治指南”推荐的测量方法。采用汞柱 式标准袖带血压计,取坐位至少休息 5 min 以上测 量右上臂血压,记录 Korotkoff 第 1 音(K1)为收 缩压(SBP)、第 4 音(K4)为舒张压(DBP)。 连测 3 次,每次间隔 1 min 并抬高右上臂 5~6 s, 取后 2 次血压平均值(尽量达到 2 次收缩压、舒 张压之差小于 4 mm Hg)(1 mm Hg=0.133 kPa), 作为受检者当时的血压值。 1.3 质量控制

(1)测压员固定,由 10 名医师和护士组成。 之前进行系统培训,并测算每位测压员所测血压 值的精确度及准确度,均达到规定标准,其一致 性达 95%以上;测压现场有专人负责抽取被测样 本的 5%重新测量,复测与初测的一致率达 95% 以上。(2)选择符合计量标准的台式水银柱式血 压计(江苏鱼跃医疗设备公司制造),并经统一 校对。血压读数精度为 2 mm Hg。(3)发现血压 偏高者,经专人核准血压后,使受检者休息0.5~1 h, 再重复连续测压 3 次,以复测的后两次血压平均 值作为读数记录。 1.4 诊断标准

参照 2010 年制定的“中国儿童血压标准”[6], 以 收 缩 压(SBP) 和( 或) 舒 张 压(DBP)-K4 ≥同年龄、同性别儿童的第 95 百分位诊断为高血 压;以 SBP ≥同年龄、同性别儿童的第 95 百分 位诊断为高收缩压(HSBP);以 DBP-K4 ≥同年 龄、同性别儿童的第 95 百分位诊断为高舒张压 (HDBP)。此标准在美国疾病预防控制中心推荐 的儿童高血压标准基础上结合我国儿童青少年实 际情况制定。 1.5 统计学分析

采用 SPSS 18.0 统计软件进行统计学分析。计 量资料的数据用均数 ± 标准差(x±s)表示,两 组间计量资料比较采用成组t检验,多个样本均数 的比较采用单因素方差分析,其中两两比较采用 LSD 法;计数资料采用百分率表示,组间比较采 用χ 2检验;相关分析应用 Pearson 相关分析法;危 险性分析应用多因素 logistic 回归分析;P<0.05 为 差异有统计学意义。 2 结果 2.1 一般资料

7 893 名儿童青少年中,男生4 212 人(53.36%), 年龄范围 6~18 岁,平均年龄 12±3 岁,平均身高 151±17 cm,超重、肥胖检出率分别为 14.27%、 16.86%;女生3 681 人(46.64%),年龄范围6~18 岁, 平均年龄 13±3 岁,平均身高 148±14 cm,超重、 肥胖检出率分别为 7.69%、9.10%。男、女生年 龄和身高差异无统计学意义,但男生超重和肥胖 检出率均高于女生,差异均有统计学意义(分别 χ 2=85.53、102.87,P<0.05)。 2.2 不同年龄、性别儿童青少年血压情况

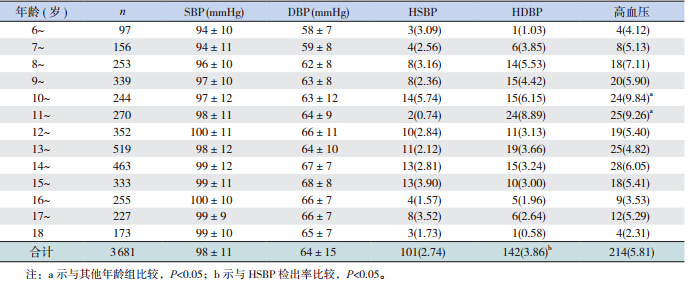

男生SBP、DBP平均水平分别为 103±21 mm Hg、66±15 mm Hg,女生 SBP、DBP 分别为 98±11 mm Hg、64±15 mm Hg,男生 SBP、 DBP均高于女生,差异有统计学意义(分别 t=12.743、4.207,P<0.001)。男女生 SBP 和 DBP 均随着年龄的增长呈递增趋势,且 SBP 上升幅度 较 DBP 高。相对于女生,男生增长幅度更明显。 男生高血压、HSBP 检出率明显高于女生,差异 有统计学意义(χ 2=5.58、28.97,P<0.05),但 HDBP 检出率比较差异无统计学意义。男生 HSBP 检出率高于 HDBP(5.13% vs 3.77%,P=0.003), 女生 HDBP 检出率高于 HSBP(3.86% vs 2.74%, P=0.007)。同性别、不同年龄组比较显示:男生 14、15 岁高血压检出率较高,分别为 10.53%、 10.42%,明显高于其他年龄组(P<0.05);女生 10、11 岁高血压检出率较高,分别为9.84%、9.26%, 明显高于其他年龄组(P<0.05)(表 1,2)。

| 表 1 不同年龄男生血压水平及血压异常检出率的比较[(x±s)或n(%)] |

| 表 2 不同年龄女生血压水平及血压异常检出率的比较[(x±s)或n(%)] |

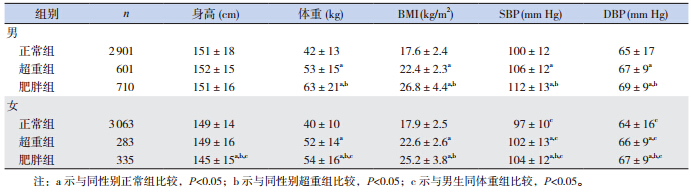

男生不同体重组间身高比较差异无统计学 意义(P>0.05);女生肥胖组身高低于正常组、 超重组(P<0.01)。男女生不同体重组间体重及 BMI 比较差异均有统计学意义(P<0.01)。各组 间 SBP、DBP 均值比较,男女生均表现为肥胖组 > 超重组 > 正常组(P<0.05)。SBP、DBP 均随着 肥胖程度的增加而上升,男生上升幅度高于女生 (P<0.05)。见表 3。

| 表 3 不同体重儿童青少年血压值等的比较[(x±s)] |

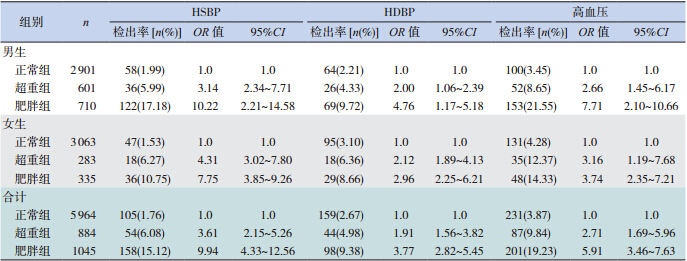

正常组、超重组、肥胖组高血压检出率分别 为 3.87%、9.84%、19.23%,各组间比较差异有统 计学意义(χ 2=422.96,P<0.05);HSBP 检出率分 别为 1.76%、6.08%、15.12%,各组间比较差异有 统计学意义(χ 2=112.88,P<0.05);HDBP 检出率 分别为 2.67%、4.98%、9.38%,各组间比较差异 有统计学意义(χ 2=358.84,P<0.05)。与正常组比较, 超重组和肥胖组高血压检出的相对危险度(OR) 分别为 2.71 和 5.91,HSBP 检出的OR分别 3.61 和 9.94,HDBP 检出的OR分别为 1.91 和 3.77(表 4)。

| 表 4 不同体重儿童 HSBP、HDBP、高血压检出率的比较 |

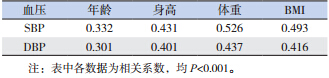

血压与年龄、身高、体重及 BMI 均呈正相关 (P<0.001)。其中,SBP 与各变量的相关程度均 较 DBP 高,且血压与体重相关性更为密切(表 5)。

| 表 5 各指标与 SBP、DBP 的相关性分析 |

许多研究显示,儿童血压随年龄的增加而上 升[7,8],本次调查结果与之一致。本研究显示,血 压与年龄呈正相关,男女生 SBP 和 DBP 均随着年 龄的增长呈递增趋势,且 SBP 上升幅度较 DBP 高。 但男女生血压水平有一定的差异,相对于女生, 男生增长幅度更明显。6~18 岁期间男生 SBP 上升 幅度明显高于女生,DBP 上升幅度男生略高于女 生。男女均自 l1 岁起血压有明显升高,男生至 17 岁后血压趋于平稳;女生至 13 岁后血压趋于平 稳。此外,不同年龄、性别儿童高血压、HSBP、 HDBP 检出率也存在一定差异,男生高血压检出率 高于女生,男生 HSBP 检出率高于 HDBP,女生以 HDBP 升高为主;同性别、不同年龄组比较显示, 男生 14、15 岁高血压检出率较高,女生则 10、11 岁检出率较高,这可能与男女生青春期发育的年 龄以及发育期所致的性激素水平不同所致。

在儿童高血压的危险因素研究中,超重和肥 胖已是公认的重要影响因素。本研究显示,SBP、 DBP 均值比较,男女生均表现为肥胖组 > 超重组 > 正常组,均随着肥胖程度的增加而上升 ; 正常组、 超重组、肥胖组高血压检出率分别为3.87%、9.84%、 19.23%,与正常组比较,超重组和肥胖组高血压 检出的OR值分别为 2.71 和 5.91,该结果与文献 报道一致[9,10],再次验证肥胖作为高血压的危险因 素。血压与年龄、身高、体重及 BMI 均呈正相关。 其中,SBP 与各变量的相关程度均较 DBP 高,且 血压与体重相关性更为密切,以往研究也提示 SBP 与儿童代谢综合征的相关性较DBP 更为密切[11,12]。 以往研究多数仅报道高血压的检出率,本研究将 HSBP、HDBP 细化,结果显示 HSBP、HDBP 的检 出率在不同体重组间差别均有统计学意义,即肥 胖组 > 超重组 > 正常组。男生 HSBP、HDBP 检出 率均高于女生,与其超重、肥胖检出率均高于女 生相符。与正常组相比,超重组和肥胖组 HSBP 检 出的OR值分别 3.61 和 9.94,HDBP 检出的OR值 分别 1.91 和 3.77,由此可见,控制体重过快的增 长对于控制儿童高血压的发生有重要意义,也从 另一角度说明,SBP 与肥胖关系较 DBP 密切。

综上所述,广西南宁地区 6~18 岁儿童青少年 血压的分布特征:血压值与儿童青少年的性别、 年龄、身高、体重和 BMI 相关,随着肥胖程度的 增加,儿童青少年 SBP 和 DBP 水平持续上升,高 血压患病率成倍增加,控制儿童超重和肥胖是预 防儿童甚至成人高血压发生的有效手段。

| [1] | Yan S, Li J, Li S, et al. The expanding burden of cardiometabolicrisk in China: the China Health and Nutrition Survey[J]. ObesRev, 2012, 13(9): 810-821. |

| [2] | Dong B, Ma J, Wang HJ, et al. The association of overweightand obesity with blood pressure among Chinese children andadolescents[J]. Biomed Environ Sci, 2013, 26(6): 437-444. |

| [3] | Lu X, Shi P, Luo CY, et al. Prevalence of hypertension inoverweight and obese children from a large school-basedpopulation in Shanghai, China[J]. BMC Public Health, 2013, 11:13-24. |

| [4] | Guo X, Zheng L, Li Y, et al. Gender-specific prevalence andassociated risk factors of prehypertension among rural childrenand adolescents in Northeast China: a cross-sectional study[J].Eur J Pediatr, 2013, 172(2): 223-230. |

| [5] | 中国肥胖问题工作组. 中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查体质指数值分类标准[J]. 中华流行病学杂志, 2004, 25(2): 97-102. |

| [6] | 米杰, 王天有, 孟玲慧, 等. 中国儿童青少年血压参照标准的研究制定[J]. 中国循证儿科杂志, 2010, 5(1): 4-14. |

| [7] | Xi B, Liang Y, Mi J. Hypertension trends in Chinese childrenin the national surveys, 1993 to 2009[J]. Int J Cardiol, 2013,165(3): 577-579. |

| [8] | Meng L, Liang Y, Liu J, et al. Prevalence and risk factors ofhypertension based on repeated measurements in Chinesechildren and adolescents[J]. Blood Press, 2013, 22(1): 59-64. |

| [9] | Ma J, Wang Z, Dong B, et al. Body fat and blood pressure:comparison of blood pressure measurements in Chinese childrenwith different body fat levels[J]. Br J Nutr, 2012, 108(9): 1672-1677. |

| [10] | Hu YH, Reilly KH, Liang YJ, et al. Increase in body mass index,waist circumference and waist-to-height ratio is associated withhigh blood pressure in children and adolescents in China[J]. JInt Med Res, 2011, 39(1): 23-32. |

| [11] | 陈少科, 罗静思, 秦映芬, 等. 南宁地区儿童青少年肥胖与代谢综合征相关性的流行病学研究[J]. 中华流行病学杂志,2011, 32(10): 969-972. |

| [12] | 陈联辉, 朱伟芬, 梁黎, 等. 非高密度脂蛋白胆固醇对肥胖儿童非脂性心血管疾病危险因素的预测作用[J]. 中国当代儿科杂志, 2013, 15(5): 356-360. |

2014, Vol. 16

2014, Vol. 16