金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus, SA) 是院内和社区感染常见革兰阳性病原菌,常引起 化脓性感染,还可致肺炎、脓毒血症等重症感 染[1]。由于抗菌药物的广泛使用,SA 耐药菌株增多, 尤其是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(methicillinresistant Staphy1ococcus aureus, MRSA)的流行已 影响到临床治疗[2,3]。

SA 进入肺内的途径有吸入性(气源性)和血 源性感染两种途径[4,5],吸入性感染时 SA 由上呼 吸道向下累及肺小叶,病变多分布在两下叶背部; 血源性感染者 SA 则经血行至肺,常常形成小血管 脓栓[4],以此为中心形成脓疡,病灶多散在分布于 两肺。有研究报道吸入性与血源性金黄色葡萄球 菌肺炎(Staphy1ococcus aureus pneumonia, SAP) 临床特点不尽相同[5,6],但在儿科的分析还不多。 现将我院收治的 44 例不同类型 SAP 临床特点及其 致病株耐药性进行回顾性分析,以了解儿童不同 感染类型 SPA 的临床特点,为临床诊治提供参考。 1 资料与方法 1.1 研究对象

研究对象为重庆医科大学附属儿童医院 2008 年 1 月至 2013 年 12 月诊断为肺炎的患儿,根据 纳入标准确定研究病例。同时满足以下 3 个条件 的病例纳入本研究:(1)临床表现符合 SAP [7]; (2)住院期间至少一次胸腔积液或血液培养 SA 阳性[8,9];(3)病史资料完整。44 例 SAP 患儿纳 入了本研究,其中男 29 例,女 15 例;年龄 40 d 至 190 个月,中位数为 94 个月。 1.2 病例分类

SAP 根据感染途径可分为吸入性感染和血源 性感染[10],但目前没有统一的诊断标准。本研究 中将具有外伤感染灶、肺部多发脓肿等临床表现, 急性期血培养 SA 阳性者定义为血源性感染;其他 SAP 病例归入吸入性感染。根据感染发生的场所和 时间分为社区获得性感染和医院获得性感染[11,12]。

将临床治愈、临床好转和好转签字出院者定 义为预后良好,将未愈、放弃治疗以及死亡者定 义为预后不良。 1.3 统计学分析

采用 SPSS 19.0 统计软件进行统计学处理。经 分析本研究中计量数据均不符合正态分布,以中 位数(四分位数间距)[P50(P25,P75)] 表示,计 数资料以百分比(%)表示。对不同组间计量资料 的比较行秩和检验,计数资料行χ2 检验或 Fisher 精确检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。 2 结果 2.1 病例分类

44 例 SAP 患儿中 24 例(55%)为吸入性感染, 20 例(45%)为血源性感染;38 例(86%)为社 区获得性感染,6 例(14%)为医院获得性感染。 2.2 临床特点

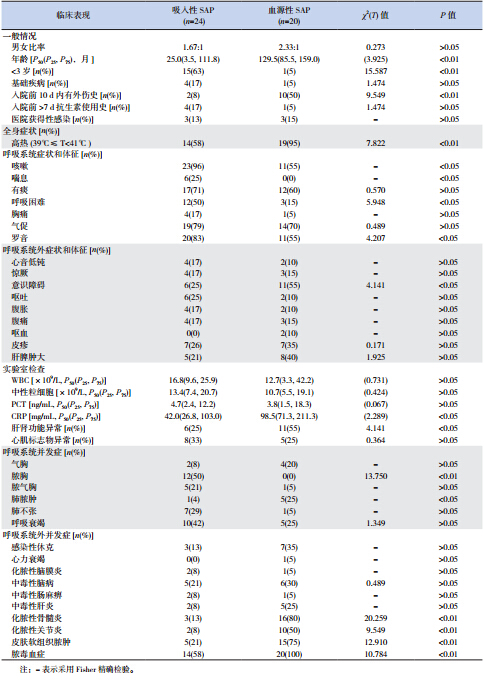

44 例患儿均有发热,发热程度和其他临床表 现在吸入性和血源性 SAP 两组之间有所不同,见 表 1。吸入性 SAP 患儿咳嗽、喘息、呼吸困难和 肺部湿罗音发生率显著高于血源性 SAP 患儿,血 源性 SAP 患儿高热、意识障碍发生率显著高于吸 入性 SAP 患儿。吸入性 SAP 患儿脓胸发生率显著 高于血源性 SAP 患儿;血源性 SAP 患儿肺脓肿、 肝肾功能异常、化脓性骨髓炎、化脓性关节炎、 脓毒血症和皮肤软组织脓肿发生率显著高于吸入 性 SAP 患儿。

| 表 1 吸入性 SAP 和血源性 SAP 临床特点比较 |

而社区获得性与医院获得性 SAP 的临床特点 差异无统计学意义。 2.3 分离菌株抗生素敏感性

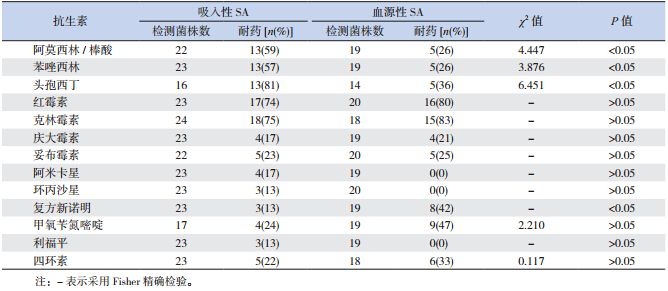

本研究中分离菌株对万古霉素、替考拉宁、 利奈唑胺、奎鲁普丁 / 达福普丁、呋喃妥因、夫西 地酸均敏感,对氨苄青霉素和青霉素均耐药。吸 入性 SAP 分离菌株对阿莫西林 / 棒酸、苯唑西林 和头孢西丁的耐药率显著高于血源性 SAP 分离菌 株;血源性 SAP 分离菌株对复方新诺明耐药率更 高。见表 2。

| 表 2 吸入性 SAP 及血源性 SAP 分离菌株抗生素耐药率比较 |

而社区获得性与医院获得性 SAP 分离菌株的 耐药性差异无统计学意义。 2.4 预后

血源性 SAP 患儿预后不良发生率显著高于吸 入性 SAP 组 (40% vs 8%,P<0.05)。血源性 SAP 患儿在病程 8 周时合并肢体活动异常或障碍发生率 显著高于吸入性 SAP 组(35% vs 4%,P<0.05)。 3 讨论

本研究 44 例 SAP 儿童中,吸入性 SAP 24 例, 血源性 SAP 20 例,两者比率为 1.2 : 1,低于我院 10 年前林雪峰等 [13] 报告数据。可能与我院近年 来就诊的外阜患儿比例逐年增高、就诊人群有所 变化有关。另外,家长、医护人员对儿童健康更 加重视,局部外伤和感染得以及时处理,血源性 SAP 发生率也会减少。

王群等[14] 研究发现 SAP 好发于婴幼儿和学 龄期儿童。本研究结果表明吸入性 SAP 以婴幼儿 常见(58%),血源性 SAP 则更多见于学龄期儿 童(95%)。研究报道 SA 定植与年龄相关[15,16], MRSA 鼻前庭定植率在 5 岁以下儿童 [17]、尤其在 2~6 月婴儿中更高 [18]。此外,婴幼儿免疫功能不 成熟,常有呼吸道 S-IgA 水平低下及黏液腺分泌不 足、纤毛运动能力较差等[19],细菌在局部不能及 时清除,可能是婴幼儿吸入性 SAP 好发的原因。 学龄期儿童活动增多,易受外伤,继发 SA 感染风 险增加,可能是血源性 SAP 多见于学龄期儿童的 重要原因。

本研究结果显示吸入性 SAP 患儿咳嗽、喘息、 呼吸困难和肺部罗音发生率显著高于血源性 SAP 患儿,分析与病原体直接刺激气道黏膜上皮,产 生气道炎症而引起过多分泌物、支气管痉挛及气 道阻塞,从而引起相应呼吸道症状体征有关 ,提 示在临床管理过程中,对于吸入性 SAP 治疗要重 视呼吸道管理。本研究还发现血源性 SAP 患儿肝 肾功能异常、化脓性骨髓炎、化脓性关节炎、脓 毒血症和皮肤软组织脓肿发生率显著高于吸入性 SAP 患儿;另外,血源性 SAP 预后较吸入性 SAP 差, 更容易发生肢体活动异常或障碍,提示治疗血源 性 SAP 患儿过程中更应重视呼吸系统外脏器并发 症的监测,及时干预。

国内有学者认为局限性肺炎和少量脓胸同时 存在,或早期可见肺气囊是 SAP 的特征表现[20]。 本组 SAP 胸部 X 线常见的影像学改变为肺内炎 性浸润、肺气囊、肺脓肿、脓胸及气胸,吸入性 SAP 和血源性 SAP 的胸部 X 线改变也不尽相同。 吸入性 SAP 以肺叶或多发性肺段实变影多见,尤 其是下肺内带可见斑片状阴影,脓胸发生率较高; 而血源性 SAP 主要表现为双肺散在多发点状或片 状阴影,大小不等,常形成多发小脓肿,并以此 为中心形成脓疡,肺脓肿发生率高。两者均可出 现肺气囊和胸膜改变;SAP 的影像学改变可为单 一改变,也可以是短时间内几种表现同时存在或 互相演变[4]。

本研究结果显示吸入性 SAP 分离株对阿莫西 林 / 棒酸、苯唑西林和头孢西丁的耐药率显著高于 血源性 SAP 分离株,而血源性 SAP 分离株对复方 新诺明耐药率更高。已经明确 SA 耐药性与菌株血 清型别[21] 、SCCmec[22] 等基因分型有关。提示吸入 性 SAP 和血源性 SAP 分离株分型可能存在差异, 尚需进一步研究。

本研究对社区获得性与医院获得性 SAP 的临 床特点和分离菌株的抗生素耐药率也进行了分析 比较,没有发现具有统计学意义的差异,可能与 收集到的医院获得性 SAP 例数太少有关,还需要 进一步积累病例。

| [1] | Newman MJ, Frimpong E, Donkor ES, et al. Resistance toantimicrobial drugs in Ghana[J]. Infect Drug Resist, 2011, 4:215-220. |

| [2] | Seil JT, Webster TJ. Antimicrobial applications ofnanotechnology: methods and literature[J]. Int J Nanomedicine,2012, 7: 2767-2781. |

| [3] | 李六亿, 刘玉树, 巩玉秀, 等. 医院感染管理学[M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2012: 84-89. |

| [4] | 詹松, 程瑞新, 耿道颖. 急危重症影像诊断学[M]. 北京: 清华大学出版社, 2012: 92. |

| [5] | 张树基, 罗明绮. 内科急症诊断与治疗[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2010: 81-88. |

| [6] | 余森阳, 孙君宝. 呼吸内科临床诊治精要[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2011: 238-239. |

| [7] | 胡亚美, 江载芳. 诸福棠实用儿科学[M]. 第7 版. 北京:人民卫生出版社, 2002: 855-861. |

| [8] | Deleo FR, Otto M, Kreiswirth BN, et al. Community-associatedmeticillin-resistant Staphylococcus aureus[J]. Lancet, 2010,375(9725): 1557-1568. |

| [9] | 施毅. 肺部革兰阳性球菌感染的诊治进展[J]. 解放军医学杂志, 2010, 35(7): 763-768. |

| [10] | Sattler CA, Correa AG. Coagulase-positive staphylococcalinfections (staphylococcus aureus)[M]//Feigin RD, Cherry JD,Demmler GJ, et al. Textbook of Pediatric Infectious Diseases5th ed(Vol.1). Philadelphia, PA: Saunders, 2004: 1099-1129. |

| [11] | 中华医学会儿科学分会呼吸学组, 《中华儿科杂志》编辑委员会. 儿童社区获得性肺炎管理指南(2013 修订)( 下) [J]. 中华儿科杂志, 2013, 51(11): 856-862. |

| [12] | 《中华儿科杂志》编辑委员会, 中华医学会儿科学分会呼吸学组, 中华医学会儿科学分会急救学组, 等. 儿童医院获得性肺炎管理方案(2010 版)[J]. 中华儿科杂志, 2011, 49(2):106-115. |

| [13] | 林雪峰, 李敏, 李春碧, 等. 儿童金黄色葡萄球菌肺炎52 例临床分析 [J]. 小儿急救医学, 2003, 10(5): 296-298. |

| [14] | 王群, 高燕, 欧维琳, 等. 儿童感染金黄色葡萄球菌的临床特点与耐药状况[J]. 华夏医学, 2010, 23(2): 123-126. |

| [15] | Peacock SJ, Justice A, Griffiths D, et al. Deteminants ofacquisition and carriage of Staphylococcus aureus in infancy[J].J Clin Microbiol, 2003, 41(12): 5718-5725. |

| [16] | Bae S, Yu JY, Lee S, et al. Nasal colonization by four potentialrespiratory bacteria in healthy children attending kindergarten orelementary school in Seoul, Korea [J]. J Med Microbiol, 2012,61(Pt 5): 678-685. |

| [17] | Pathak A, Marothi Y, Iyer RV, et al. Nasal carriage andantimicrobial susceptibility of Staphylococcus aureus in healthypreschool children in Ujjain, India [J]. BMC Pediatr, 2010, 10:100. |

| [18] | Chen CJ, Hsu KH, Lin TY, et al. Factors associated with nasalcolonization of methicillin-resistant Staphylococcus aureusamong healthy children in Taiwan [J]. J Clin Microbiol, 2011,49(1): 131-137. |

| [19] | 沈晓明, 王卫平. 儿科学[M]. 第7 版. 北京: 人民卫生出版社,2010: 259. |

| [20] | 艾赛提. 金黄色葡萄球菌肺炎30 例X 线分析[J]. 中国医学创新, 2009, 6(25): 158. |

| [21] | Havaei SA, Moghim S, Bardebari AM, et al. The comparison ofStaphylococcus aureus types 5 and 8 with respect to methicillinresistance in patients admitted to AI-Zahra Hospital by PCR [J].Adv Biomed Res, 2013, 2: 13. |

| [22] | Liarruii Li, Fisher JF, Mobashery S. Molecular basis andphenotype of methicillin resistance in Staphylococcus aureusand insights into new beta-lactams that meet the challenge [J].Antimicrob Agents Chemother, 2009, 53(10): 4051-4063. |

2014, Vol. 16

2014, Vol. 16