直立倾斜试验(head-up tilt test,HUTT)是使 受试者由平卧位被动变成倾斜位,引起下肢静脉 过度充盈、回心血量减少、心室充盈量下降和心 室过度收缩,进而激活位于左心室后下壁的室壁 压力感受器,冲动经C 纤维传递到脑干迷走神经 中枢,从而使迷走神经活性增强,反馈抑制交感 神经,出现血管舒张、血压下降,造成一过性大 脑供血不足,出现短暂性、自限性意识障碍,同 时伴有自主肌张力丧失,导致晕厥发作。研究表 明,自发晕厥和HUTT 诱发晕厥均可引起患者各 种心理上的困扰,如恐惧、焦虑、抑郁、自杀意 念[1, 2, 3, 4, 5]。HUTT 可引起患者的心理恐惧,且不同的 倾斜角度引起患者的心理恐惧程度不同[6, 7],但目 前对HUTT 过程中患者心理恐惧进行评估的报道 极少。本研究采用Wong-Baker 面部表情疼痛量表, 对HUTT 过程中受试患儿心理恐惧程度进行评估, 分析比较不同倾斜角度及不同HUTT 反应对受试 患儿心理恐惧的影响。 1 资料与方法 1.1 研究对象

2012 年3 月至2013 年6 月在中南大学湘雅二 医院儿童晕厥专科门诊就诊或住院的不明原因晕 厥或先兆晕厥患儿107 例,年龄5.5~17.8 岁,平 均12.0±2.8 岁,其中男52 例,女55 例。均经详 细询问病史、体格检查及超声心动图、常规12 导 联心电图、头部CT 或MRI、脑电图、血液生化等 检查,晕厥原因仍不能明确而行HUTT 检查。 1.2 研究方法 1.2.1 基础直立倾斜试验

基础直立倾斜试验 (BHUT)试验前3 d 停用所有影响自主神经功能 的药物及可能影响自主神经功能的饮食,试验前 禁食12 h,检查时间安排在上午8 : 00~11 : 00,环 境安静,室温20~24℃。采用北京巨驰医药技术 有限公司生产ST-711 型带角度标志的电动倾斜 床,心电图监测和右上肢血压测量采用美国GE MARQUEETE 公司多功能监护仪。受试者安静平 卧于倾斜床10 min,记录基础心率、心电图及血 压后,随机选取60°、70°或80°进行BHUT, 试验后3 min 及以后每间隔5 min 记录心率、心 电图和血压一次,直至出现晕厥或达到规定的 45 min,出现晕厥或晕厥先兆症状时连续记录。 1.2.2 舌下含化硝酸甘油直立倾斜试验

BHUT 阴性者行舌下含化硝酸甘油直立倾斜试验 (SNHUT),患儿保持同一倾斜角度予以舌下含 化硝酸甘油片4~6 μg/kg(最大量≤ 300 μg),每 间隔2 min 记录心率、心电图和血压,直至出现阳 性反应,立即将电动倾斜床放回水平位终止试验。 若持续20 min 未出现晕厥或晕厥先兆症状、心率 或血压明显变化等阳性反应则为阴性。 1.2.3 HUTT 阳性反应判断标准及反应类型确定

HUTT 阳性反应判断标准及反应类型的确定依据文 献[8]。(1) 血管迷走性晕厥(VVS):HUTT 中 出现晕厥或晕厥先兆症状且伴有下列情况之一者 为阳性:①血压<80/50 mm Hg 或平均血压较基础 血压下降25% 以上;②心率下降:4~6 岁者每分 钟心率<75 次,6~8 岁者<65 次,≥ 8 岁者<60 次, 或出现窦性停搏>3 s,或出现交界性逸搏心律, 或出现一过性二度或二度以上房室传导阻滞。阳 性结果分为血管抑制型(血压明显下降,心率变 化不明显)、心脏抑制型(心率明显下降,血压 无明显变化)和混合型(心率和血压均明显下降) 三型。(2)体位性心动过速综合征(POTS): 在BHUT 的10 min 内心率增加≥ 30 次/min 或心 率最大值≥ 120 次/min,不伴血压下降,同时伴 有直立后头晕或眩晕、胸闷、头痛、心悸、面色 改变、视物模糊、倦怠,严重时出现晕厥等症状。 (3) 直立性低血压:BHUT 的3 min 内血压下 降, 收缩压下降≥ 20 mm Hg, 或舒张压下降 ≥ 10 mm Hg,心率无明显变化。 1.2.4 受试儿童心理恐惧程度评估

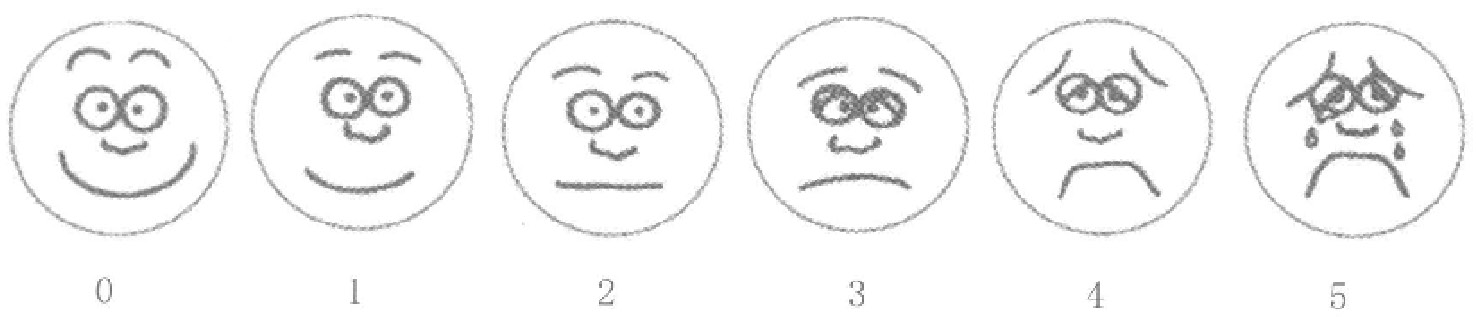

借鉴Wong- Baker 面部表情疼痛量表对HUTT 过程中受试儿童 的心理恐惧程度进行评估。该量表由微笑到哭泣 共6 种面部表情组成(图 1),最早是用来评估疼 痛程度,适用于3 岁及以上人群,患者需要具有 一定的想象能力和表达能力,无特定的文化背景 和性别要求。在HUTT 结束即刻受试儿童被告知 从0(微笑)到5(哭泣)共6 个等级代表心理恐 惧程度依次增加,让受试儿童从量表中选择相应 的面部表情对HUTT 过程中心理恐惧程度进行自 我评定。评分越高代表心理恐惧程度越严重。

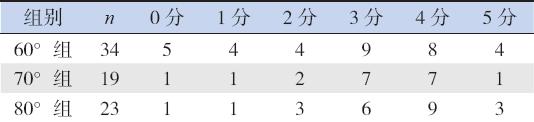

|

图 1 Wong-Baker 面部表情疼痛量表 从0(微笑)到5(哭泣)共6 个等级代表心理恐惧程度依次增加。 |

应用SPSS 17.0 软件进行统计学分析,计量资 料以均数± 标准差(x±s)表示,计量资料组间 比较采用方差分析,计数资料用例数(%)表示, 组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。 2 结果 2.1 不同倾斜角度受试儿童人口学及基础血流动 力学水平比较

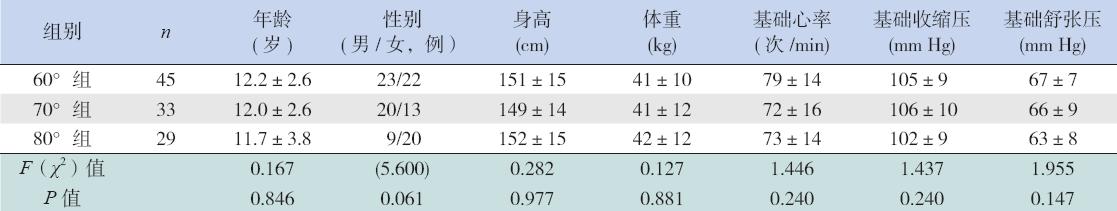

不同倾斜角度受试儿童的年龄、性别、身高、 体重、基础心率、基础收缩压及基础舒张压差异 未见统计学意义,见表1。

| 表 1 不同倾斜角度受试儿童人口学及基础血流动力学资料 (x±s) |

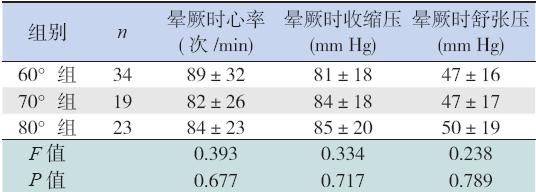

107 例受试儿童中,76 例表现为HUTT 阳性, 其中60°组34 例,70°组19 例,80°组23 例。 不同倾斜角度组HUTT 阳性反应儿童血流动力学 变化差异未见统计学意义,见表2。

| 表 2 倾斜角度对受试儿童血流动力学的影响 (x±s) |

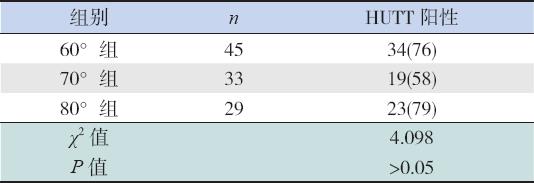

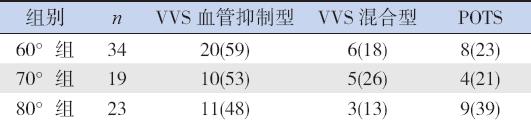

不同倾斜角度受试儿童间HUTT 阳性率差异 无统计学意义(χ2=4.098,P>0.05),见表3。76 例次HUTT 阳性反应儿童中,VVS 血管抑制型41 例次,VVS 混合型14 例次,POTS 21 例次。不同 倾斜角度受试儿童间HUTT 阳性反应类型分布差 异未见统计学意义(χ2=2.936,P>0.05),见表4。

| 表 3 不同倾斜角度患儿HUTT 阳性率的比较 [ 例(%)] |

| 表 4 不同倾斜角度患儿HUTT 阳性反应类型分布 [ 例(%)] |

60°组、70°组及80°组HUTT 阳性患儿面部 表情评分为5 分的分别为4 例、1 例、3 例,具体 评分分布见表5。3 组中HUTT 阳性患儿面部表情评 分呈递增趋势(依次为2.7±1.6、3.1±1.2、3.5±1.1), 但差异无统计学意义(F=2.219,P>0.05)。

| 表 5 不同倾斜角度HUTT 阳性反应儿童面部表情评分分布 (例) |

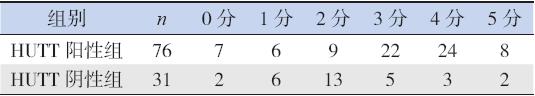

HUTT 阳性及HUTT 阴性受试儿童面部表情评 分分布见表6。HUTT 阳性组(n=76)面部表情平 均得分显著高于HUTT 阴性组(n=31)(3.0±1.4 vs 2.2±1.3;F=9.311,P<0.01)。

| 表 6 HUTT 阳性与HUTT 阴性儿童面部表情评分分布 (例) |

HUTT 作为诊断晕厥的重要方法,已在临床上 应用于包括儿童在内的各年龄段人群,在引起患 者血流动力学改变诱发晕厥的同时也可能对患者 的心理造成一定影响。

Kataoka[9] 报道1 例HUTT 证实为POTS 的女 性晕厥患者在HUTT 时出现极度恐惧,恢复平卧 位后恐惧消失。Rapee 等[10] 认为与晕厥有关的躯 体症状如感觉发热、眼花、眩晕等,也是对晕厥 恐惧的表现。恐惧的唤起可能放大与晕厥有关的 生理信号,进一步导致与晕厥有关的恐惧增加。 Sledge 等[11] 报道晕厥患者较健康对照更易出现 情感唤起,晕厥的发生是外部因素和特定心理因 素共同作用的结果,单一因素不能独立启动晕厥 症状出现。外部因素可能触发了患者对所处情景 的过度心理反应,造成患者心理不能适应,继而 出现适应性崩溃,出现一些心理生理的激活状 态,这一状态可能是自主神经系统的不稳定,表 现为交感神经过度兴奋伴随副交感神经过度反应 (血管舒张和心率下降),直至达到对所处情景 的屈服状态,即血压下降、脑灌注减少和晕厥。 McGrady 等[12] 对自主神经功能障碍的患者研究表 明,抑郁评分在HUTT 阳性患者高于HUTT 阴性 患者,且HUTT 阳性患者在试验期间体温增加较高; 而皮肤电传导表现在HUTT 阳性患者降低,HUTT 阴性患者升高。因此认为心理因素与HUTT 阳性 反应时的生理变化有关。

Novak 等[13] 认为POTS 与焦虑- 恐惧状态享 有共同的参与交感神经激活的传出通路,但它们 被激活是通过不同的机制。由此可见HUTT 及晕 厥发作可诱发患者产生恐惧心理。 本研究结果表明晕厥儿童行HUTT 检查时无 论有无诱发晕厥发作均可引起患者产生恐惧心理, 分析原因可能由于患者对HUTT 过程不了解、进 入陌生的检查环境、既往晕厥发作经历等使患儿 产生紧张恐惧心理。本研究显示HUTT 阳性反应 儿童心理恐惧程度显著高于HUTT 阴性儿童,可 能是阳性反应时诱发的头晕、胸闷、心悸、黑朦、 听力下降等晕厥先兆症状加剧了患者的心理恐惧。 Linzer 等[14, 15] 就反复晕厥对患者的生理及心理伤害 进行研究,表明晕厥可给患者造成心理伤害,且 其心理上的伤害比生理上的伤害更严重。21% 的 晕厥患者有对晕厥先兆症状感到担忧害怕的经历。 Ventura 等[16] 对50 例反复晕厥行HUTT 的患者进 行评估,发现81% 的患者存在心理异常,8% 的患 者存在心理恐惧,认为晕厥发生机制之一可能为 恐惧的一种心源性反应。

此外,本研究也提示60°、70°、80° 3 种 倾斜角度对受试儿童心理恐惧的影响呈递增趋势, 但差异未见统计学意义,可能因为恐惧心理的产生 主要是对头晕、胸闷、心悸、黑朦、听力下降等 HUTT 阳性反应时表现出来的晕厥先兆症状感觉害 怕,而不同倾斜角度时HUTT 阳性率未见明显差异, 故其对受试儿童心理恐惧的影响亦不显著。王瑜 丽等[6] 报道18 例不明原因晕厥儿童HUTT 结果, 当倾斜角度为60°、70°、80°时对HUTT 阳性 率及血流动力学未见明显影响,但对患儿心理恐 惧存在显著影响,倾斜60°时对患儿的心理恐惧 程度最小,可能与倾斜60°较倾斜70°或80°患 者感觉体位更舒适有关。Lin 等[7] 报道直立不耐受 儿童在60°、70°、80° 3 种倾斜角度时对POTS 和VVS 的诊断率差异未见统计学意义,而对儿童 心理恐惧程度的影响存在显著差异(P<0.01),也 表现为倾斜角度60°时对患儿的心理恐惧程度最 小。

| [1] | Linzer M, Gold DT, Pontinen M, et al. Recurrent syncope as a chronic disease:Preliminary validation of a disease-specific measure of functional impairment[J]. J Gen Int Med, 1994, 9(4): 181-186. |

| [2] | Cohen TJ, Thayapran N, Ibrahim B, et al. An association between anxiety and neurocardiogenic syncope during head-up tilt table testing[J]. Pacing Clin Electrophysiol, 2000, 23(5): 837-841. |

| [3] | D'Antono B, Dupuis G, St-Jean K, et al. Prospective evaluation of psychological distress and psychiatric morbidity in recurrent vasovagal and unexplained syncope[J]. J Psychosom Res, 2009, 67(3): 213-222. |

| [4] | Giada F, Silvestri I, Rossillo A, et al. Psychiatric profile, quality of life and risk of syncopal recurrence in patients with tilt-induced vasovagal syncope[J]. Europace, 2005, 7(5): 465-471. |

| [5] | Lee SH, Park SJ, Byeon K, et al. Prevalence and clinical factors of anxiety and depression in neutrally mediated and unexplained syncope[J]. Yonsei Med J, 2013, 54(3): 583-589. |

| [6] | 王瑜丽, 张凤文, 李雪迎, 等. 儿童直立倾斜试验的倾斜角 度探讨[J]. 实用儿科临床杂志, 2010, 25(13): 980-982. |

| [7] | Lin J, Wang Y, Ochs T, et al. Tilt angles and positive response of head-up tilt test in children with orthostatic intolerance[J]. Cardiol Young, 2013: 1-5. |

| [8] | 中华医学会儿科学分会心血管学组, 中华儿科杂志编辑委 员会. 儿童晕厥诊断指南[J]. 中华儿科杂志, 2009, 47(2): 99-101. |

| [9] | Kataoka H. A case of orthostatic tachycardia syndrome presenting with Panic attack during tilt table testing[J]. Cardiology, 2011, 120(2): 91-94. |

| [10] | Rapee RM, Sanderson WC, McCauley PA, et al. Differences in reported symptom profile between panic disorder and other DSMⅢ-R anxiety disorders[J]. Behav Res Ther, 1992, 30(1): 45-52. |

| [11] | Sledge WH. Antecedent psychological factors in the onset of vasovagal syncope[J]. Psychosom Med, 1978, 40(7): 568-579. |

| [12] | McGrady A, Kern-Buell C, Bush E, et al. Psychological and physiological factors associated with tilt table testing for neurally mediated syncopal syndromes[J]. Pacing Clin Electrophysiol, 2001, 24(3): 296-301. |

| [13] | Novak V, Spies JM, Novak P, et al. Hypocapnia and cerebral hypoperfusion in orthostatic intolerance[J]. Stroke, 1998, 29(9): 1876-1881. |

| [14] | Linzer M, Pontinen M, Gold DT, et al. Impairment of physical and psychosocial function in recurrent syncope[J]. J Clin Epidemiol, 1991, 44(10): 1037-1043. |

| [15] | Linzer M, Gold DT, Pontinen M, et al. Recurrent syncope as a chronic disease: preliminary validation of a disease-specific measure of functional impairment[J]. J Gen Int Med, 1994, 9(4): 181-186. |

| [16] | Ventura R, Maas R, Ruppel R, et al. Psychiatric conditions in patients with recurrent unexplained syncope[J]. Europace, 2001, 3(4): 311-316. |

2014, Vol. 16

2014, Vol. 16