婴幼儿合理的饮食行为有利于良好营养状况 的建立[1],而父母对儿童膳食起重要的作用,特别 是在儿童早期,父母倾向于塑造儿童进食习惯。 另外,父母采取控制儿童进食量和食物种类的措 施可能影响了儿童进食行为[2],父母的喂养行为包 括指导性和非指导性方法。一种指导性的方法是 强迫儿童进食,即要求儿童吃得更多些,或者增 加他们对健康食物的进食量。另一种指导性方法是限制非健康食品。非指导性的喂养方法包括监 督儿童非健康食品的进食量以及塑造健康的进食 行为[3],这些喂养行为的目的是让儿童能有较好的 进食行为或营养状况,例如父母采取强迫性喂养 行为的原因是防止儿童由于挑食或食欲不佳而引 起低体重或营养不良[4],但是可能也带来了儿童问 题性的进食行为和营养状况不佳,如研究显示强 迫儿童进食可能会造成儿童进食量的减少[5],以及 父母的强迫性行为与儿童低体重的相关性[6];而对 非健康食品的限制却可能导致了儿童对那些食物 更加的喜欢[7];而儿童的这些饮食行为一旦形成就 会在儿童后期的生命中持续存在[8],影响着儿童的 健康。另外除了上述喂养行为外,还存在其他行为, 如食物奖励、父母的监督行为、儿童饮食教育以 及家庭饮食环境等,这些行为对儿童饮食行为可 能存在不同程度的影响。本研究旨在了解当前上 海市12~36 个月龄段幼儿饮食行为及喂养行为现 状,探讨两者之间存在的联系以及分析不同家庭 状况对喂养行为的影响。 1 资料与方法 1.1 抽样方法

采用分层随机抽样法抽取上海市静安、闵行、 闸北及浦东4 个区2 500 例1~3 岁幼儿,即2012 年10 月1 日至2013 年1 月1 日期间在这4 个区 社区定期体检的1~3 岁幼儿按照年龄段随机抽取 2 324 例。其具体操作是:按照上海市4 个区1~3 岁幼儿人数的比例情况,计算各个区的抽样人数 (静安区250 份,闸北区500 份,浦东区875 份, 闵行区875 份);共抽取2 500 例,最终收回的有 效问卷是2 324 份;在年龄层方面是分为12~15 月, 15~18 月,19~24 月及25~36 月,各月龄段的抽样 人数均为625 份。 1.2 问卷调查

培训从事该调查的相关人员,并对其进行相 关考核。在取得家长同意与配合的前提下调查人 员发放问卷给家长,并对问卷做相应解释,由家 长填写;调查问卷包括幼儿一般资料、父母喂养 行为、幼儿饮食行为3 个方面。

父母喂养行为包括:(1)监督行为:父母监 督儿童进餐时间、进餐速度、进食量;(2)以食 物调整情绪(情绪调整):当幼儿情绪不良时, 父母用食物来调整幼儿情绪;(3) 强迫行为:父 母根据自身意愿强迫幼儿吃得更多些;(4)进餐 环境:家人一起在家进餐。

幼儿饮食行为包括:(1)进食习惯:定点、 定时与专心进餐;(2)食物兴趣:幼儿对食物种 类和新食物的感兴趣度;(3)情绪影响下进食减少: 情绪不良时(如苦恼、劳累等)幼儿进食量减少; (4)情绪影响下进食增加:开心、难过或疲惫等 情绪下进食量增加甚至过度。 1.3 统计学分析

采用EpiData 3.1 进行数据录入,SPSS 16.0 统 计软件进行数据分析。计量资料以均数± 标准差 (x±s)表示,组间比较采用单因素方差分析法。 利用线性相关分析的方法进行相关性分析。P<0.05 为差异有统计学意义。 2 结果 2.1 幼儿的一般资料及家庭背景

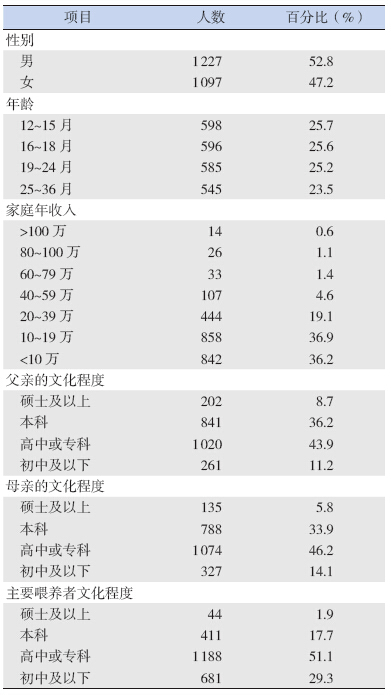

幼儿男女比例为1.1 : 1。12~15 月、16~18 月、19~24 月及25~36 月月龄段人数的比例约为 1.1 : 1.1 : 1.1 : 1。家庭年收入集中于20 万/ 年左右。 父母文化程度主要在高中及以上学历,大多集中 于高中或专科(分别为43.9%、46.2%),其次为 本科(分别为36.1%、33.9%);而喂养者文化程 度中50% 以上为高中或专科,并且约30% 的喂养 者为初中及初中以下学历。见表 1。

| 表 1 幼儿一般资料 |

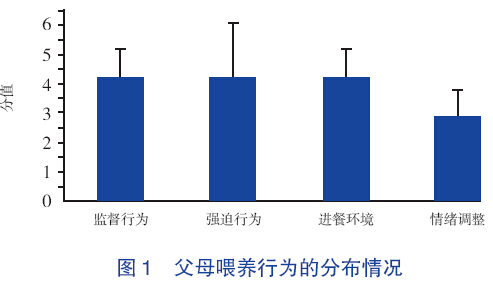

图 1 所示为父母喂养行为方面的分布情况, 各行为总分值均为5 分,得分越高表示该种行为 的发生频率越高或程度越强。图中看出4 种行为 中父母能够更多地做到监督幼儿饮食及为幼儿提 供良好的进餐环境,同时也能做到不用食物来调 整幼儿的情绪;但是却也会更多地采用强迫行为, 并且其离均值也较大(SD=1.9),这说明父母强 迫行为上存在“分化现象”,即一部分父母几乎 不采用强迫行为,另一部分家长则较强程度或较 高频率地采用强迫行为。

|

图 1 父母喂养行为的分布情况 |

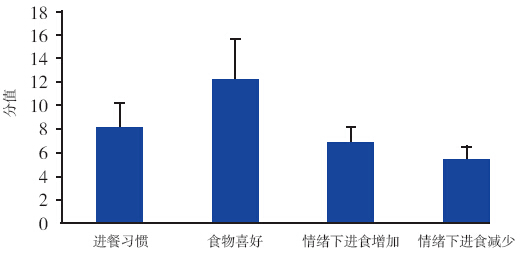

进餐习惯与食物喜好分值均为0~15 分,得分 越多表示幼儿的行为越好,从图2 中可知幼儿的两种行为中幼儿食物喜好方面更好些;情绪下进 食增加与情绪下进食量减少分值为0~10 分,得分 越高代表出现这种现象越少。图 2 显示了情绪不 良的情况下一部分幼儿会出现进食量的减少,而 (良好或不好)情绪下幼儿的进食量增加的频率 或程度会相对小些。

|

图 2 幼儿自身摄食行为分布情况 |

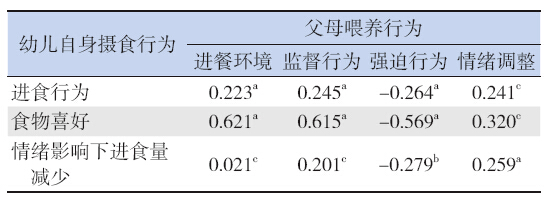

以幼儿月龄、父母强迫行为得分、监督行为 得分、以食物调整情绪的行为、进餐环境得分作 为自变量,幼儿饮食行为得分为因变量进行逐步多元回归分析,结果见表 2。表 2 显示了幼儿饮 食行为与父母喂养行为存在相关性:幼儿进食行 为与父母提供的进餐环境(r=0.223)、监督行为 (r=0.245)呈正线性相关,与强迫行为(r=-0.264) 呈负相关;幼儿的食物喜好与父母的强迫行为存 在较强的负相关性(r=-0.569),而与喂养者的监 督行为(r=0.615)及提供的进餐环境(r=0.621) 呈正相关性;幼儿受情绪影响下进食量减少与喂 养者的不当的情绪调整呈正相关(r=0.259),而 与强迫性行为呈负相关(r=-0.279)。

| 表 2 父母喂养行为与幼儿自身摄食行为的相关性分析 |

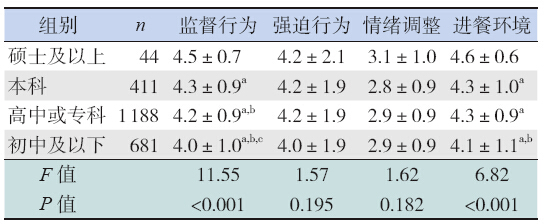

喂养者包括父亲、母亲、祖父母或外祖父 母及其他。如表 3 所示:不同文化程度的喂养者 进餐环境得分和监督行为得分差异有统计学意义 (P<0.001),文化程度越高的喂养者喂养行为中 采用的监督行为程度越高,并且为幼儿提供的进 餐环境更适宜。

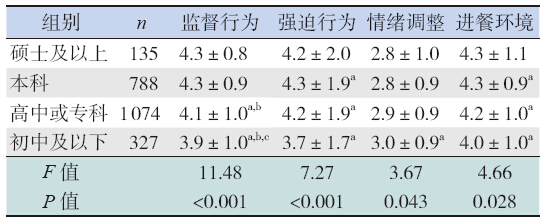

| 表 3 喂养行为在喂养者不同文化程度下的比较(x±s) |

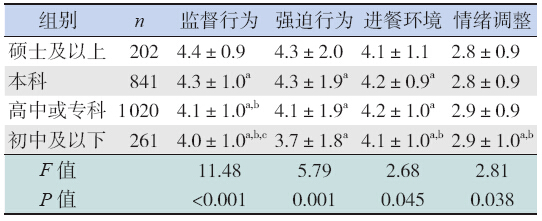

不同文化程度父母在监督行为得分、强迫行 为得分、进餐环境得分及以食物调整幼儿情绪得 分4 个方面差异均有统计学意义(P<0.05),父母 的文化程度越高,其喂养行为也相对越好,但采 取强迫行为的频率或程度也相对越高(表 4、表 5)。

| 表 4 喂养行为在父亲不同文化程度下的比较(x±s) |

| 表 5 喂养行为在母亲不同文化程度下的比较(x±s) |

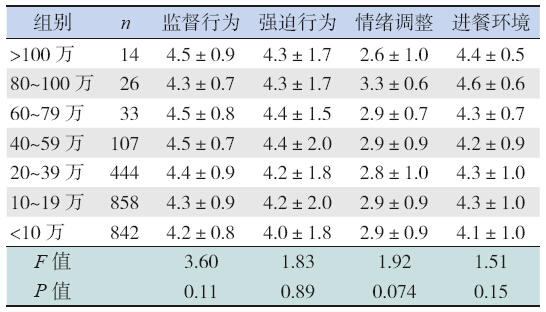

不同家庭年收入者喂养行为得分比较差异无 统计学意义,见表 6。

| 表 6 喂养行为在不同家庭年收入下的比较(x±s) |

研究中进食行为包括了定时进食、定点进食 与专心进食。该研究结果显示良好的进食行为与 父母采取监督行为和提供的进餐环境正线性相关, 与强迫行为负相关。这说明对幼儿提供适宜的进 餐环境及适当的进食监督有利于幼儿良好进食行 为的建立;而根据个人意愿的强迫幼儿进食,反 而会影响了幼儿良好进食行为的形成。

幼儿对食物的喜好与父母监督性喂养行为与 良好的进餐环境正线性相关,而与强迫性喂养行 为存在较强的负线性相关性;这同以往研究所示: 那些更多或更强受到父母强迫行为的7 岁儿童, 在9 岁时会更多地出现挑食行为[9] 的结果是一致 的;这可能说明了强迫性喂养行为不仅降低了幼 儿的食物喜好,也可能对后期不良行为的形成有 一定联系。另外本研究中监督行为对食物喜好的 影响与以往研究所示的监督行为对儿童饮食行为 无关的结果存在着差异[10],对于存在这种差异的 原因可能是该研究中的监督行为包含的内容更为 广泛,不仅仅指代了以往研究中的进食量的监督, 也包含了对进餐时间及进餐持续时间的监督。

以往研究显示幼儿不良情绪下进食量减少的 现象是正常的,但是本研究希望了解可能引起这 种现象出现的影响因素。最终研究结果显示:这 种现象的发生频率与父母采取的强迫性喂养行为程度正线性相关,这可能说明那些受到父母强迫 进食的幼儿受到的不良情绪的影响下更容易出现 进食量的减少或者进食量减少的发生频率更高; 另外,以往研究建议不要用食物来调整孩子的情 绪或行为[11],本研究显示了那些高频率通过食物 来调整幼儿不良情绪的父母,他们的孩子更容易 在不良情绪下进食量减少。出现这种结果的原因 可能是食物调节幼儿不良情绪的失效甚至是导致 情绪的恶化,或者是父母的这种行为引起了幼儿 通过对食物的排斥来宣泄不良的情绪。

该研究探索了父母喂养行为的差异性因素, 结果显示强迫性喂养行为、监督行为、以食物调 整情绪的行为及提供的进餐环境程度在父母不同 的文化程度下存在着差异,并且虽然不存在一定 线性相关性,但是文化程度较高的父母更在强迫 性喂养行为、监督行为、进食环境上的得分较高, 这符合以往的相关研究结果[12]。同时本研究显示 的文化程度较高的母亲更可能采用较低频率或较 低程度的以食物调整情绪的行为,同以往研究显 示的文化程度较低以食物调整情绪的行为较高的 结果存在一致性[13]。

另外家庭年收入对父母喂养行为的影响也是 本研究的一个探索方面,结果显示了父母的喂养 行为在不同家庭年收入下并未存在统计学差异, 这可能与家庭年收入多集中于同一水平有关。

| [1] | 文静, 王念蓉, 赵妍, 等. 重庆市城区婴幼儿饮食行为干预 效果观察[J].中国当代儿科杂志, 2013, 15(5): 361-363. |

| [2] | Ventura A, Birch L. Does parenting affect children's eating and weight status?[J].Behav Nutr Phys Act, 2008, 5(1): 15. |

| [3] | Rhee K. Childhood overweight and the relationship between parent behaviors, parenting style, and family functioning[J].ANNALS Am Acad Polit Soc Sci, 2008, 615(1): 11-37. |

| [4] | Galloway AT, Fiorito LM, Francis LA, et al. 'Finish your soup': counterproductive effects of pressuring children to eat on intake and affect[J].Appetite, 2006, 46(3): 318-323. |

| [5] | Gregory JE, Paxton SJ, Brozovic AM. Pressure to eat and restriction are associated with child eating behaviours and maternal concern about child weight, but not child body mass index, in 2-to 4-year-old children[J].Appetite, 2010, 54(3): 550- 556. |

| [6] | Carnell S, Wardle J. Associations between multiple measures of parental feeding and children's adiposity in United Kingdom preschoolers[J].Obesity, 2007, 15(1): 137-144. |

| [7] | Jansen E, Mulkens S, Jansen A. Do not eat the red food!: prohibition of snacks leads to their relatively higher consumption in children[J].Appetite, 2007, 49(3): 572-577. |

| [8] | Mikkila V, Rasanen L, Raitakari OT, et al. Longitudinal changes in diet from childhood into adulthood with respect to risk of cardiovascular diseases: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study[J].Eur J Clin Nutr, 2004, 58(7): 1038-1045. |

| [9] | Galloway AT, Fiorito L, Lee Y, et al. Parental pressure, dietary patterns, and weight status among girls who are "picky eaters"[J].Am Diet Assoc, 2005,105(4): 541-548. |

| [10] | Farrow C, Galloway AT, Fraser K. Sibling eating behaviours and differential child feeding practices reported by parents[J].Appetite, 2009, 52(2): 307-312. |

| [11] | Sleddens EFC, Kremers SPJ, De Vries NK, et al. Relationship between parental feeding styles and eating behaviours of Dutch children aged 6-7[J].Appetite, 2010, 54(1): 30-36. |

| [12] | SaxtonJ, Carnell S, Van Jaarsveld CH, et al. Maternal education is associated with feeding style[J].J Am Diet Assoc, 2009, 109(5): 894-898. |

| [13] | Kaiser LL, Melgar-Quinonez HR, Lamp CL. Acculturation of Mexican-American mothers influences child feeding strategies[J].Am Diet Assoc, 2001, 101(5): 542-547. |

2014, Vol. 16

2014, Vol. 16