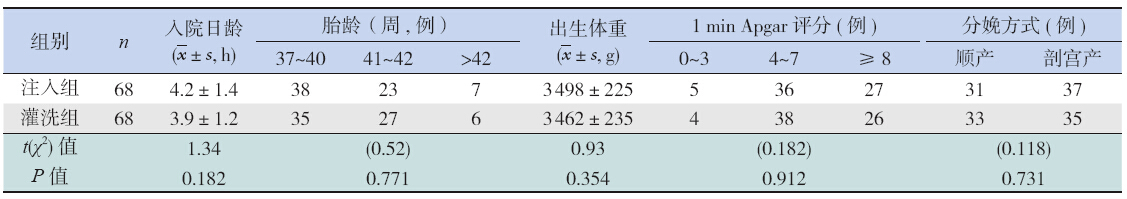

将2010 年1 月至2013 年6 月收入我科NICU 进行机械通气的136 例重症MAS 患儿按Apgar 评 分0~3、4~7、≥ 8 分进行分层,然后遵循随机数 字法分为PS 气管内灌洗治疗组(简称灌洗组)和 PS 气管内注入治疗组(简称注入组)各68 例。 病例入选标准为:(1)羊水Ⅲ度污染,且符合 《实用新生儿学(第四版)》MAS 诊断标准[3]; (2)胎龄≥ 37 周,出生体重≥ 2 500 g;(3)生 后日龄< 24 h;(4)均有机械通气指征;(5)氧 合指数(OI)≥ 15,动脉氧分压与吸入氧浓度 比值(PaO2/ FiO2,P/ F 值)≤ 100;两组患儿入 院时的各项指标经统计学处理差异无统计学意义 (P>0.05),具有可比性,见表 1。本研究获得我 院人体试验委员会批准及家长的书面知情同意。

| 表 1 两组MAS 患儿的一般情况比较 |

排除标准包括:(1)先天膈疝;(2)先天 性心脏病;(3)Ⅲ ~ Ⅳ级脑室内出血;(4)合并 急性肾功能衰竭,持续无尿或少尿>24 h;(5)合 并张力性气胸;(6)合并难治性休克;(7)10 min Apgar 评分<3 分,复苏后仍处于昏迷状态; (8)大量肺出血;(9)入院不足24 h 死亡或放 弃治疗。 1.3 PS 气管内灌洗

患儿进入NICU 30 min 内给予稀释的PS (12 mg/mL,意大利Chiesi 制药有限公司,下 同)3~5 mL/ 次,10~15 s 通过密闭式吸痰器的侧 孔气管内注入,在高频振荡通气下给予扣背(双 侧)1 min,然后用密闭式吸痰器进行充分的气管 内吸引,如此重复操作3 次,将1 支稀释的PS (120 mg/ 支)10 min 内用完为一疗程,若最后一 次气管内吸引液仍为黄色,说明胎粪尚未吸引干 净,则需立即进行下一疗程的气管内灌洗,直到 气管内吸引液呈白色为止。 1.4 PS 气管内注入

患儿进入NICU 30 min 内首剂给予PS 200 mg/kg (原液)气管内注入,给药后4 h 不作气管内吸 引,然后继续HFOV。符合重复给药指征时,可重 复给药2~3 次,每次为100 mg/kg。重复给药指征 为下列情况的任一项:(1)OI 值无改善或>10; (2)FiO2>0.5;(3)气道内吸引仍有胎粪样物质。 1.5 HFOV

两组患儿入院后均采用经口、气管插管进行 HFOV,使用德国生产的STEPHANIE 呼吸机,初 调参数:吸入氧浓度(FiO2)0.8~1.0,呼吸频率 (RR)8~10 Hz,吸气时间(Ti)33%,平均气道 压(MAP)12~20 cm H2O,振荡幅度3~5 级,振 荡压力40~70 cm H2O;注入PS 后适当降低FiO2、 MAP 和振荡幅度,以后根据血气分析调整呼吸 机参数,维持血气pH 值在7.40~7.50,PaO2 在60~80 mm Hg 之间,PaCO2 在35~55 mm Hg 之间, 胸片显示横膈在第9 后肋水平。当HFOV 参数降 到FiO2 ≤ 0.4,RR 8 Hz,MAP ≤ 8 cm H2O,振荡 幅度≤ 2.5 级,振荡压25~30 cm H2O 时,血气分 析正常,则过渡到SIMV+PSV 通气模式。当呼吸 机参数降到FiO2<0.4,RR<10 次/ 分,PIP 16 cm H2O,PSV 10 cm H2O,PEEP 2 cm H2O,Ti 0.5~0.6 s 时,血气分析正常,自主呼吸有力,无明显三凹 征,气管内痰不多,能耐受2~4 h 一次的吸痰操 作,可给予撤机,撤机后均应用鼻塞持续气道正 压通气(NCPAP),仪器为英国The Infant Flow System(EME)。参数为FiO2 0.4~0.6,CPAP 压力 为3~4 cm H2O,病情稳定后,逐渐降低参数,过 渡到鼻导管给氧,直至撤离氧气。 1.6 其他治疗

两组间抗感染、改善微循环、镇静、脱水降 颅压及液体疗法相同。 1.7 观察指标

观察两组患儿PS 使用前、治疗后2、12、 24、48 h 的动态血气分析,同时计算OI 值,P/ F 值, 比较两组患儿的上机时间、并发症、治愈率及病 死率。 1.8 统计学分析

采用SPSS 19.0 统计软件进行数据处理,计量 资料用均数± 标准差(x±s)表示,计数资料用 率(%)表示,两组间比较采用t 检验或χ2 检验, P<0.05 为差异有统计学意义。 2 结果 2.1 两组患儿PS 使用前后的PaO2、PaCO2、OI 值、P/ F 值比较

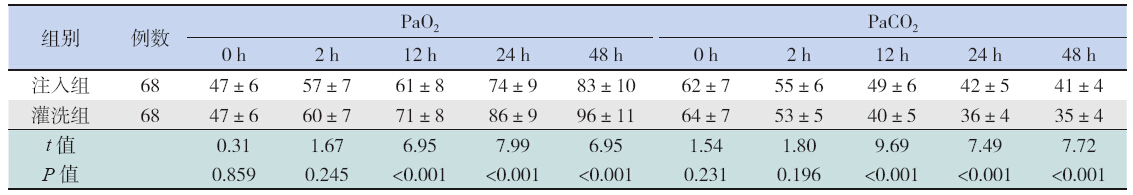

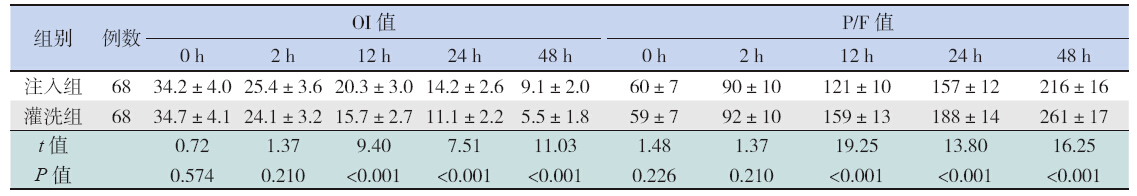

灌洗组在PS 使用前和使用后2 h 的PaO2、 PaCO2、OI 值、P/ F 值与注入组相比差异均无统 计学意义(P>0.05),但在PS 使用后的12 h、 24 h、48 h PaO2、P/ F 值均高于注入组(P<0.01); PaCO2、OI 值均低于注入组(P<0.01)。见表 2、 表 3。

| 表 2 两组患儿PS 使用前后的PaO2 和PaCO2 的比较 (x±s,mm Hg) |

| 表 3 两组患儿使用前后的OI 值和P/ F 值的比较 (x±s) |

灌洗组平均上机时间(有创)为65±12 h, 明显短于注入组(有创)为79±14 h(t = 6.12, P<0.01)。 2.3 两组患儿应用PS 的数量比较

注入组68 例患儿总共应用338 支PS,平均 5.0±1.3 支,其中应用1 支PS( 首剂)40 例,2 支23 例,3 支5 例;灌洗组68 例患儿总共应用 184 支PS,平均2.7±0.8 支,其中应用1 支PS 8 例, 2 支13 例,3 支38 例,4 支9 例。统计学检验显 示,灌洗组应用PS 数量明显少于注入组(t=12.24, P<0.01)。 2.4 两组患儿治愈率的比较

灌洗组治愈66 例(97%),1 例死亡,1 例 自动出院;注入组治愈60 例(88%),5 例死亡, 3 例自动出院。卡方检验显示,灌洗组的治愈率优 于注入组(χ2=3.89,P<0.05)。 2.5 两组患儿的并发症比较

灌洗组出现并发症2 例(3%),分别为气漏 综合征和持续肺动脉高压(PPHN)各1 例;注入 组出现并发症9 例(13%),其中4 气漏综合征, 2 例PPHN,3 例肺出血。卡方检验显示,灌洗组 的并发症发生率低于注入组(χ2=4.85,P<0.05)。 3 讨论

MAS 多见于足月儿和过期产儿,尤其是有宫 内窘迫或产时窒息者,在有胎粪污染的活产婴中, MAS 发生率约为5%[4]。常常出现呼吸衰竭、气漏 综合征、PPHN、继发性呼吸窘迫综合征等严重并 发症,国外流行病学显示病死率为4%~12%[5],在 我国MAS 占住院新生儿呼吸系统疾病的3.6%[6], 是需要积极处理的新生儿危急重症。

胎粪的某些成分(游离脂肪酸、胆固醇、胆盐、 胆红素、血、蛋白水解酶等)可通过多种机制抑 制内源性PS 的产生,使内源性PS 的消耗增加并 失去活性[2]。因此,应用外源性PS 治疗重症MAS 的理论基础是:(1)增加PS 代谢池,减少蛋白 渗出到肺泡间隙,拮抗血浆渗出抑制PS 的合成和 分泌;(2)可减轻由于正压通气和高氧暴露导致 的肺和气管损害;(3)下调核转录因子(NF-κB) 的表达和调节由促炎因子(白介素1、6、8、10 和肿瘤坏死因子等诱发的化学性炎症反应[7]。因此, 本研究试图用PS 气管内灌洗以期更快更多地清除 吸入肺内的胎粪物质,同时又能够留下一定治疗 量的具有功能的PS,从而改善MAS 的病程。

稀释后的PS 溶液是有效的去污剂,用它进 行气管内灌洗是一种新颖的、尚在探索中的治疗 MAS 有效手段,灌洗方法能够降低胎粪的粘滞 度和改善通气/ 血流,有利于清除气道的胎粪。 Ohana 等[8] 和Lan 等[9] 报道,分别用少量稀释的 牛肺表面活性物质灌洗4 例和6 例MAS 新生儿, 均观察到患儿临床状况改善。Cochrane 等[10] 和 Dargaville 等[11] 也发现用大量稀释的PS 进行肺灌 洗,能增加MAS 的动物模型胎粪的清除和改善肺 功能。

胎粪粘滞性高,移动性差,吸入后首先存在 于大气道,移动到终末气道需要2~3 h,这段时间 是除去胎粪的最佳时间[12]。而HFOV 是一种以高 频活塞泵或震荡隔膜片前后移动产生振荡气流,将 小于或等于解剖死腔的潮气量送入和抽出气道的 通气,其呼气是主动的,有利于肺部分泌物的松 动和清除,因此,本研究在患儿进入NICU 30 min 内给予稀释PS 后在HFOV 下给予扣背1 min,然 后进行吸引,目的是保持在整个吸痰操作中HFOV 不中断。灌洗组在PS 使用后的12 h、24 h、48 h PaO2、PaCO2、OI、P/F 均要优于注入组,说明灌 洗组在改善通气和提高氧合效率方面优于注入组。 且灌洗组还可以缩短上机时间,减少并发症,提 高治愈率。与罗菲菲等[13] 报道不符,究其原因考 虑与本研究采用PS 稀释后的浓度较高有关,也与 PS 气管内灌洗的时机不同有关,胎粪引起的支气 管阻塞和炎症反应,在吸入后12~24 h 达高峰,灌 洗时间越晚,效果越差。本研究灌洗组入院日龄 为3.9±1.2 h,在进入NICU 30 min 内即进行气管 内灌洗,基本上是在清除胎粪的最佳时间内,因 此临床效果较好。而且,灌洗组使用的PS 的数量 明显少注入组,说明灌洗组还可以节约患儿的经 济资源。Wiswell 等[14] 报道用人工合成PS 进行气 道灌洗过程中,有20% 的患儿因严重低氧血症和 系统性低血压而中断灌洗,但这种情况在本研究 并未出现,可能与本研究使用的PS 制剂不同有关。 说明用猪PS 稀释后进行MAS 气管内灌洗是安全 有效的,与文献报道灌洗疗法与传统疗法相比, 氧合作用改善快且持久,并证明PS 灌洗治疗MAS 安全有效的观点相符[15],值得临床上推广应用。 但PS 灌洗的时机、浓度、方法、疗程等问题尚需 要多中心随机大样本的对照研究进一步证实和规 范。

| [1] | Cleary G, Wiswell M. Meconium-stained amniotic fluid and the meconium aspiration syndrome an update[J]. Pediatr Clin North Am, 1998, 45(5): 511-529. |

| [2] | 新生儿呼吸疾病研究协作组. 猪肺表面活性物质治疗胎粪吸 入综合征的多中心随机对照研究[J]. 中华儿科杂志, 2005, 43(5): 354-359. |

| [3] | 杜立中. 吸入综合征[M]//邵肖梅, 叶鸿瑁, 邱小汕. 实用新 生儿学. 第4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2011: 398-401. |

| [4] | Wiswell TE. Advances in the treatment of meconium aspiration syndrome[J]. Acta Paediatr Suppl, 2001, 436(1): 28-30. |

| [5] | Greenough A, Milner AD. 急性呼吸道疾病[M]//Rennie JM (刘 锦纷主译). 罗伯顿新生儿学. 北京: 北京大学医学出版社, 2009: 550-557. |

| [6] | 中华医学会儿科学分会新生儿学组. 中国住院新生儿流行病 学调查[J]. 中国当代儿科杂志, 2009, 11(1): 15-30. |

| [7] | Chinese Collaborative Study Group for Neonatal Rspiratory Diseases. Treatment of severe meconium aspiration with porcine surfactant: a multicentre, randomized, controlled trial[J]. Acta Paediatrica, 2005, 94(7): 896-902. |

| [8] | Ohana Y, Ogawa Y. Treatment of meconium aspiration syndrome with surfactant lavage in an experimental rabbit model[J]. Pediatr Pulmonol, 1999, 28(1): 18-23. |

| [9] | Lan BC, Yeung CY. Surfactant lavage for meconium aspiration syndrome a pilot study[J]. Pediatrics, 1999, 103(10): 1014-1018. |

| [10] | Cochrane CG, Revak SD, Merritt TA. Bronchial lavage with KL4-surfactant in models of meconium aspiration syndrome[J]. Pediatr Res, 1998, 44(6): 705-715. |

| [11] | Dargaville PA, Mills JF, Hendley BM. Therapeutic lung lavage in the piglet model of meconium aspiration syndrome[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2003, 168(4): 456-463. |

| [12] | 陈超. 肺表面活性物质在新生儿肺部疾病中的应用进展[J]. 中国实用儿科杂志, 2003, 18(11): 651-654. |

| [13] | 罗菲菲, 杨迪元, 陈攀, 等. 肺表面活性物质治疗新生儿胎 粪吸入综合征临床疗效的meta 分析[J]. 中国当代儿科杂志, 2012, 14(6): 413-417. |

| [14] | Wiswell TE, Knight GR, Finer NN. A multicenter randomized controlled trial comparing surfaxin(Lucinactant) lavage with standard care for treatment of meconium aspiration syndrome[J]. Pediatrics, 2002, 109(10): 1081-1087. |

| [15] | 杨彤, 沈琪, 黄献文. 肺表面活性物质治疗新生儿胎粪吸入 综合征的系统评价[J]. 中国实用儿科杂志, 2010, 25(3): 220-226. |

2014, Vol. 16

2014, Vol. 16