2. 第四军医大学西京医院儿科, 陕西 西安 710032;

3. 第四军医大学西京医院病理科, 陕西 西安 710032;

4. 海南省屯昌县人民医院, 海南 屯昌 571600

组织细胞坏死性淋巴结炎(histiocyticnecrotizing lymphadenitis,HNL)是一种炎性免疫反应性非肿瘤性淋巴结肿大性疾病,1972 年由日本藤本吉秀和菊池吕弘首先描述,病因尚不明确,临床表现为发热、淋巴结肿痛(颈部淋巴结肿大多见)、头痛、皮疹等。实验室检查可有白细胞和(或)中性粒细胞减少、EB 病毒感染、肝功能损害等,淋巴结活检是诊断本病的主要依据。本病为良性自限性疾病,预后多较良好[1]。为减少对本病的误诊、误治,早期识别HNL,本研究对31 例HNL 患儿的临床特点、长期预后、淋巴结穿刺活检及超声引导下经皮淋巴结穿刺活检诊断技术的安全性、敏感性进行回顾性分析,现报告如下。

1 资料与方法 1.1 研究对象研究对象为2008 年12 月至2014 年6 月第四军医大学西京医院收治的31 例HNL 患儿,均行组织细胞学检查,明确诊断为HNL。其中20 例患儿得到了随访,随访时间为1 个月至6 年。

1.2 资料的收集收集31 例HNL 患儿的一般资料、临床表现及辅助检查结果,包括血尿便常规、肝肾功能、血沉、C 反应蛋白、EB 病毒血清学检查结果及颈部淋巴结超声、腹部超声、淋巴结活检病理学检查结果等。

1.3 统计学分析采用2010 Excel 软件进行数据处理,计量资料以均数± 标准差(x±s)或范围表示,计数资料以例数和百分比(%)表示。

2 结果 2.1 一般资料31 例HNL 患儿中,男20 例,女11 例;年龄4 岁2 个月至16 岁,其中学龄前儿童3 例,学龄期儿童5 例,青春期儿童23 例。发病年龄中位数10 岁,平均11.1±2.9 岁。

2.2 临床表现31 例患儿均有发热、局部淋巴结肿痛(以颈部淋巴结为主);皮疹8 例;肝和(或)脾肿大9 例(B 超检查);头晕、头痛6 例;寒战5 例;鼻出血2 例;关节疼痛1 例;盗汗1 例。

2.3 辅助检查(1) 血常规检查:31 例患儿白细胞计数(1.65~7.5)×109/L,其中降低19 例;中性粒细胞计数(0.45~4.95)×109/L,其中23 例降低;中-重度贫血1 例;血小板减少1 例。

(2)血沉和C 反应蛋白检查:30 例患儿行血沉检测,范围11~128 mm/h,平均33±26 mm/h,其中18 例血沉加快。28 例行C 反应蛋白检测,范围0.2~36 mg/L,其中升高11 例。

(3)肝功能检查:30 例行谷丙转氨酶(ALT)及谷草转氨酶(AST) 检测,波动范围分别为6~640 IU/L、15~909 IU/L,其中7 例两者均升高。28 例行乳酸脱氢酶检测,范围183~789 IU/L,其中升高22 例。

(4)风湿免疫检查:28 例行抗链球菌溶血素“O”检查,4 例升高;17 例行自身免疫系列检查,9 例异常(抗核抗体阳性6 例,dsDNA 阳性1 例,抗干燥综合症抗体阳性2 例,2 例rib 阳性);1 例4 次行外周血检查均见狼疮细胞。

(5)病原学检查:27 例行EB 病毒血清学检查,其中25 例EBV-CAIgG 及EBNA 均阳性,余阴性。24 例行血和(或)痰培养,1 例痰培养培养出铜绿假单胞菌;支原体抗体检查中4 例阳性(其中2 例为外院检查);6 例行B19 病毒检查,1 例B19 病毒IgG 阳性,余均阴性;CMV 检查有7 例,1 例提示CMV-IgG 阳性。

(6) 7 例行骨穿检查,其中2 例提示粒系增生,2 例增生活跃,可见吞噬细胞,1 例巨核系增生,1 例轻度增生不良,1 例未见异常。外周血涂片检查中有3 例异型淋巴细胞达10% 或以上,分别为10%、14% 和25%。

(7)浅表淋巴结超声检查:均提示颈部淋巴结肿大,部分合并腋窝、腹股沟或腹腔淋巴结肿大,2 例肝门多发肿大淋巴结。

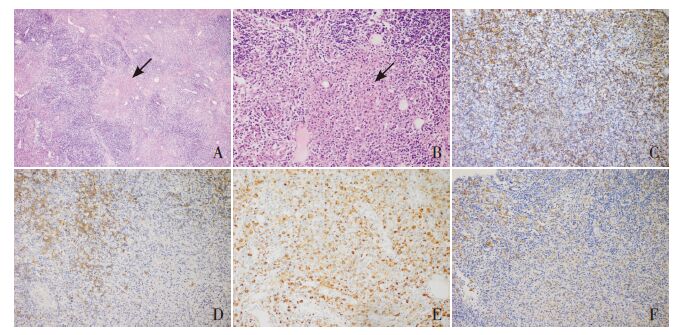

(8)病理学检查:25 例行淋巴结活检术,均确诊为HNL。8 例行超声引导下经皮淋巴结穿刺活检,其中7 例确诊为HNL,1 例不除外淋巴瘤,行免疫组化后难以解决诊断问题,后来行淋巴结整取活检术及免疫组化,支持HNL。8 例患儿中,1 例先行超声引导下经皮淋巴结穿刺活检,后行淋巴结活检术,结果均支持HNL:病理学结果为淋巴组织中可见(碎屑样)坏死灶,大部分可见组织细胞增生、聚集,可见核碎片及吞噬核碎屑的组织细胞,偶见增殖的细胞呈印戒样、坏死伴中性粒细胞浸润(图 1A、B)。1 例病理学结果提示“考虑狼疮性淋巴结炎、HNL”。1 例病理学结果提示“形态符合早期HNL 或传染性单核细胞增多症改变”,后行免疫组化及EBER 杂交(-),EB-DNA 正常,外周血淋巴细胞42%,异淋7%。

|

图 1 淋巴结活检病理学结果 A(苏木精- 伊红染色,×40):淋巴结结构破坏,可见散在的片状坏死灶(箭头所示);B(苏木精- 伊红染色,×200): 坏死灶内可见较多细胞核碎片(箭头所示); C(免疫组织化学染色,×200):部分淋巴细胞CD3(+),呈散在分布; D(免疫组织化学染色,×200):部分淋巴细胞CD20(+),呈散在分布; E(免疫组织化学染色,×200):坏死灶内及周围组织细胞显著增生,CD68(+); F(免疫组织化学染色,×200):坏死灶内及周围组织细胞显著增生,部分组织细胞CD163(+)。细胞浆呈棕黄色的细胞为阳性细胞。 |

21 例行免疫组化检查:CD3(+)(图 1C)15 例,CD20(+)(图 1D)12 例,CD68(+)(图 1E)19 例,CD163(+)(图 1F)5 例(图 1F),CD123(+)5 例,CD30 及MPO 阳性4 例,CD8 及 CD21 阳性3 例,CD4、CD5、pax5 阳性2 例,CD7、CD63、TIA、S-100、LCA、Lys 阳性1 例。13 例测Ki-67 增殖指数,平均值约36%。

2.4 误诊情况全部患儿在确诊为HNL 前均存在误诊。被误诊的疾病有:淋巴结炎13 例,传染性单核细胞增多症4 例,淋巴结结核3 例,淋巴瘤1 例,过敏性皮炎1 例。全部患儿在确诊前均按感染治疗,有1 例患儿按结核病治疗长达1 年余,误诊时间长达7 年。该患儿在确诊为HNL 4 个月后诊断为系统性红斑狼疮(SLE)。

2.5 治疗23 例使用糖皮质激素治疗,18 例给予口服泼尼松,2 例给予甲泼尼龙琥珀酸钠或地塞米松,3 例给予氢化可的松琥珀酸钠;总疗程为2~4 周,激素治疗后发热及淋巴结肿痛均能得到改善。8 例未使用激素治疗。1 例患儿治疗过程中出现血小板减少,给予激素联合丙种球蛋白等对症治疗后得到改善。全部患儿未确诊为HNL 前,先后使用头孢类、青霉素类、抗病毒类等药物治疗,且有6 例就诊过程中曾使用丙种球蛋白,但未达到治疗效果。

2.6 随访随访20 例患儿,随访时间为1 个月至6 年。其中1 例患儿随访4 个月后,仍间断有发热,颜面部出现红斑,再次住院治疗,诊断为SLE;1 例患儿在随访3 年后,颜面部出现皮疹,确诊为SLE;1 例3 年后发生强直性脊柱炎;1 例3 年后复发,再次行淋巴结活检确诊为HNL,复发时合并不典型川崎病,给予激素治疗后有效;1 例患儿出院口服激素治疗3 个月后停用,此后因反复出现发热、淋巴结肿痛,间断口服激素治疗2 年,后再无类似症状;1 例患儿出院后间断出现鼻出血,1~2 个月1 次,无其他不适,未诊治。余14 例口服激素2~4 周后停用,无任何临床症状。

3 讨论HNL 可发生在任何年龄,儿童时期多见于年长儿[2],本组患儿发病年龄中位数为10 岁。本病为自限性疾病,时间为1~3 个月,但可复发[2, 3]。

HNL 病因及发病机制尚不明确,有学者认为其发病机制与病毒或其他病原体感染、免疫异常、基因及遗传等因素有关[1, 2],曾有人提出其发病与染色体畸变有关,Robertson 等[4] 发现HNL 病变组织有染色体异常,这为HNL 病因的探讨开拓了新的里程碑。本组病例中有25 例患儿存在EB 病毒感染史,阳性率高,这与既往的文献报道类似[5];9 例患儿存在自身免疫系列相关抗体异常;4 例有支原体感染史;4 例合并有链球菌感染;3 例异型淋巴细胞大于10%;1 例合并不典型川崎病;免疫组化提示:19 例CD68 阳性、15 例CD3 阳性、12 例CD20 阳性。以上结果提示EB 病毒感染、免疫异常与部分患儿的发病机制有关[6, 7]。

HNL 临床表现缺乏特异性,本组患儿以发热、淋巴结肿痛、头痛、皮疹等为主要表现。体征均有淋巴结肿大,以颈部淋巴结肿大为主,部分同时有腋窝及腹股沟淋巴结肿大,大部分患儿淋巴结压痛阳性,质地软或韧,少数可有轻度肝和(或)脾大。实验室检查示大部分患儿白细胞和(或)中性粒细胞减低、EB 病毒既往感染史,部分患儿转氨酶及乳酸脱氢酶升高。确诊本病需行淋巴结活检,为减少患儿痛苦,可选择简捷、经济、创伤更小的方法诊断此病。如组织病理检查难以诊断,应行免疫组化,必要时可再次行淋巴结活检。本组病例中有8 例患儿采用了超声引导下经皮淋巴结穿刺活检,7 例均可诊断此病。超声引导下经皮淋巴结穿刺活检取材成功率高,取得的病理标本基本可满足病理诊断要求,对淋巴结病变诊断符合率高,可满足临床诊断要求[8, 9, 10]。该活检术目前已广泛应用于临床,方便快捷、检出率高、经济、并发症少等,可优先选择。因HNL 的临床表现及实验室检查均无特异性,淋巴结活检一般医院难以实现,容易被误诊、误治及漏诊。本研究中31 例患儿在诊断为HNL 之前均存在不同程度的误诊,易误诊为感染、淋巴结炎、传染性单核细胞增多症、淋巴结结核、淋巴瘤等[1]。因此,对于儿童不明原因发热、颈部淋巴结肿痛、伴头痛、皮疹,实验室检查白细胞及中性粒细胞降低,有EB 病毒感染史,经反复抗感染无效者警惕此病可能,有条件者可行淋巴结活检,为减轻患儿痛苦,超声引导下经皮淋巴结穿刺活检无疑是最好的选择。

对于HNL 的治疗,糖皮质激素是关键,大部分患儿需要糖皮质激素治疗,抗生素治疗无效,但糖皮质激素不宜长期使用,应2~4 周内逐渐减停,国外有报道激素治疗一般为2 周[11]。本组病例中23 例患儿给予了糖皮质激素治疗,总疗程2~4 周,治疗后临床症状得到了显著改善。但本组病例中有8 例患儿未给予激素治疗,临床症状也好转,可见本病是自限性疾病。

HNL 预后良好,但少数患儿如发生结缔组织病者预后不佳。本病有复发倾向,关于HNL 复发率国内外报告不一,国外报道为3.3%,国内为7.1%(31/436),这可能与样本量及随访时间相关[3, 12]。本组病例中有1 例患儿3 年后复发,给予激素治疗仍有效。有报道,HNL 可伴随或继发自身免疫性疾病,如SLE、强直性脊柱炎等[13, 14, 15],出现狼疮性肾炎、多浆膜腔积液。本组病例中2 例患儿发生了SLE 合并狼疮性肾炎,其中1 例确诊为HNL 4 月余后诊断为SLE(此患儿病史反复有7 年),另1 例HNL 确诊3 年后发生SLE。1 例患儿确诊为HNL 3 年后发生强直性脊柱炎。有学者认为HNL 与SLE 的临床及病理方面有共同之处,甚至有报道认为HNL 实际上是SLE 的一种特殊表现[16]。此外,本研究中有少数患儿出现转氨酶升高合并肝脾大,是否与遗传代谢病相关,尚需更多临床资料证实。

HNL 与SLE、强直性脊柱炎等结缔组织病及EB 病毒感染的关系至今尚未明了,有待今后积累更多的临床资料进一步研究。

| [1] | 盛红玲, 张秋业. 小儿亚急性坏死性淋巴结炎45例临床分析[J].中国医药科学, 2012, 2(2): 14-16. |

| [2] | Bosch X, Guilabert A, Miquel R, et al. Enigmatic Kikuchi-Fujimoto disease: a comprehensive review[J]. Am J Clin Pathol, 2004, 122(1): 141-152. |

| [3] | 周晓君, 张乾忠. 组织细胞坏死性淋巴结炎6年后复发1例[J].中国实用儿科杂志, 2011, 26(9): 715-716. |

| [4] | Robertson KE, Forsyth PD, Batstone PJ, et al. Kikuchi's disease displaying a t(2:16) chromosomal translocation[J]. J Clin Pathol, 2007, 60(4): 433-435. |

| [5] | 肖家诚, 金晓龙, 陆建波, 等. 组织细胞坏死性淋巴结炎的病毒学免疫表型[J]. 临床与实验病理学杂志, 2003, 19(5): 496-498. |

| [6] | Cheng CY, Sheng WH, Lo YC, et al. Clinical presentations, laboratory results and outcomes of patients with Kikuchi's disease: emphasis on the association between recurrent Kikuchi's disease and autoimmune diseases[J]. J Microbiol Immunol Infect, 2010, 43(5): 366-371. |

| [7] | Stephan JL, Jeannoel P, Chanoz J, et al. Epstetn-Barr virus-associated Kikuchi disease in two children[J]. J Pediatr Hematol Oncol, 2001, 23(4): 240-243. |

| [8] | 曹兵生, 张华, 梁建琴, 等.超声引导下穿刺活检对颈部淋巴结病变的诊断价值[J].临床超声医学杂志, 2010, 12(4): 268-270. |

| [9] | 张更臣, 李俊来, 黎晓林, 等. 超声引导下经皮穿刺活检对颈部淋巴结病变的诊断价值[J]. 中国超声医学杂志, 2014, 30(4): 295-298. |

| [10] | 朱晓琳, 崔玥婵, 侯文静, 等. 超声引导下经皮穿刺活检对颈部淋巴结病变的应用价值[J]. 国际肿瘤学杂志, 2012, 39(1): 72-75. |

| [11] | Jang YJ, Park KH, Seok HJ. Management of Kikuchi's disease using glucocorticoid[J]. J Laryngol Otol, 2000, 114(9): 709-711. |

| [12] | 张全新. 儿童亚急性坏死性淋巴结炎3例报告并文献回顾[J].中国实用儿科杂志, 2005, 20(1): 33-34. |

| [13] | 王巧伟, 陈淑君. 儿童亚急性坏死性淋巴结炎23例临床分析[J].临床医学, 2007, 27(10): 16-17. |

| [14] | 钱古柃, 王霞, 郑季艳, 等.儿童亚急性坏死性淋巴结炎28例分析[J].临床儿科杂志, 2006, 24 (4): 302-303. |

| [15] | 陈少全, 林茂增. 组织坏死性淋巴结炎演变为系统性红斑狼疮并狼疮肾炎1例[J]. 中国当代儿科杂志, 2013, 15(7): 594-595. |

| [16] | 沈建良, 杨平地, 岑坚, 等. 以坏死性淋巴结炎为首发的系统性红斑狼疮1例[J].中华内科杂志, 2003, 42(2): 80. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17