近年来,关于母乳喂养益处的证据不断增加,现行的《中国新生儿营养支持临床应用指南》推荐应尽早使用母乳喂养[1]。而母婴分离是造成住院新生儿暂停母乳喂养或母乳喂养终止的重要原因之一。当不能直接哺喂婴儿时,母亲可以利用器具进行母乳收集转送至医院进行母乳喂养。母乳本身并非无菌,且母乳中的细菌成分与婴儿肠道内菌群的建立密切相关[2, 3, 4]。同时,采集和转送过程中母乳亦可能受到外来菌污染[3]。本研究旨在对转送母乳细菌培养结果进行初步的分析,探讨转送母乳的带菌情况,探索母婴分离状态下安全进行母乳喂养的方式。

1 资料与方法 1.1 研究对象本研究为前瞻性队列研究。将2014年5月至2015年4月期间在四川大学华西第二医院住院的新生儿1 178例,按照胎龄分为早产儿组(胎龄<37周,n=615)及足月儿组(胎龄37~42周,n=563)。早产儿组中,男351例,女264例,胎龄33.2±2.4周,出生体重1 897±573 g;足月儿组中,男395例,女168例,胎龄39.3±1.2周,出生体重3 311±519 g。采集所有患儿的转送至病房的母乳样本进行培养。

排除标准:再入院已进行过母乳培养者。

本研究获得入组新生儿监护人的知情同意,并已获得四川大学华西第二医院伦理委员会批准。

1.2 母乳培养方法在进行母乳采集、贮存及转送前均对所有患儿家属进行了标准流程的宣教。通过讲解、发放文字材料、视频宣传等方式,告知患儿家属应使用流动水及肥皂按照六步洗手法洗净双手,挤奶器及配件应煮沸消毒,清洁乳房后使用挤奶器采集母乳,分装入母乳收集袋、封口贴标签并注明采集日期和时间后放入冰箱冷冻室(-16℃)速冻。转送过程中应使用保温箱及冰袋等保证转送过程中母乳处于非解冻状态。

在家属初次转送母乳至病房时,采取计算机随机数的方法随机选取一袋母乳,采集5 mL母乳样本进行培养。采用血平板(BAP)及麦康凯(MAC)(均购自法国梅里埃公司)进行培养。用0.01 mL一次性定量接种环(江苏康健医疗用品有限公司)取母乳样本进行接种,放置于37℃、5%CO2环境中孵育48 h后计数菌落。同时,采用VITEK2 COMPACT全自动细菌鉴定及药敏分析系统进行菌种鉴定。

由于我国目前尚无关于母乳中细菌含量及种类的标准或指南,本研究依据参考文献[5],将菌落计数≥105 CFU/mL作为预警界限,同时将标准中提及的金黄色葡萄球菌、沙门氏菌及肠杆菌科(包括埃希菌族、克雷伯氏菌族、变形杆菌族、耶尔森氏菌族及欧文氏菌族)定义为潜在肠道致病菌。

对细菌培养结果提示有潜在肠道致病菌的母乳样本,若患儿仍在住院,则再次随机选取与上次的母乳样本采集时间间隔3~5 d的一袋母乳,采集5 mL母乳样本进行再培养。

同时观察这些进行母乳喂养的患儿有无肠道感染,如感染性肠炎、坏死性小肠结肠炎及全身感染(如败血症)等的发生。

1.3 统计学分析采用SPSS 19.0统计软件对数据进行统计学分析。计量资料以均数±标准差( x±s)表示;计数资料以百分率(%)表示,组间比较采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。

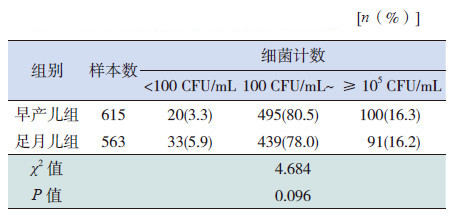

2 结果 2.1 细菌计数结果1 178份母乳样本中,共有53份样本(4.50%)细菌计数<100 CFU/mL;191份样本(16.21%)细菌计数≥105 CFU/mL;934份样本(79.29%)的细菌计数介于两者之间。两组样本的细菌计数分布情况比较差异无统计学意义(P>0.05),见表 1。

| 表 1 两组母乳样本中细菌计数结果比较 |

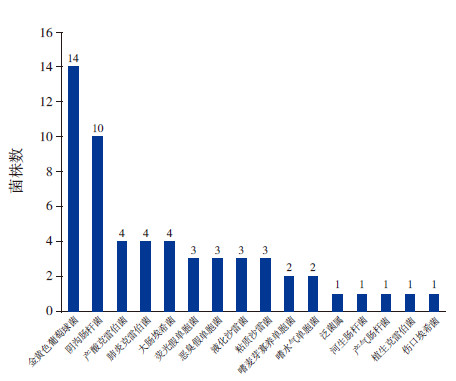

1 178份母乳样本中,共有55份样本(4.67%)中培养出潜在肠道致病菌57株,其中有两份母乳中同时分离出不同的菌株,1份标本中检出肺炎克雷伯菌和金黄色葡萄球菌,另1份标本中检出金黄色葡萄球菌和荧光假单胞菌。从菌种统计情况来看,母乳样本中检出的前3位潜在肠道致病菌分别为金黄色葡萄球菌(14株)、阴沟肠杆菌(10株)以及产酸克雷伯菌、肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌(各4株)。母乳中检出的菌种及株数情况如图 1所示。1 123份未检出潜在肠道致病菌的母乳中,有1 027份(91.45%)检出凝固酶阴性葡萄球菌,98份(8.73%)检出不动杆菌属包括鲍曼不动杆菌及琼氏不动杆菌等,53份(4.72%)样本菌落数过少(<100 CFU/mL)而未能进行菌种分离及鉴定。早产儿组与足月儿组的潜在肠道致病菌检出率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表 2。

|

图 1 母乳中潜在肠道致病菌的检出情况 |

| 表 2 两组母乳样本中细菌培养结果比较 |

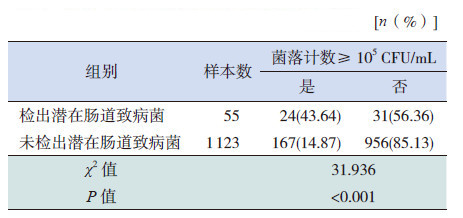

未检出潜在肠道致病菌的母乳样本中,菌落计数≥105 CFU/mL的检出率低于检出潜在肠道致病菌的母乳样本,差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

| 表 3 母乳中细菌培养结果与细菌计数的关联 |

检出潜在肠道致病菌的母乳喂养新生儿中,有5.45%(3/55)发生了败血症和/或感染性肠炎、坏死性小肠结肠炎,其中有1例血培养结果与母乳培养结果一致(为阴沟肠杆菌),但无母乳样本菌落计数≥105 CFU/mL的患儿。检出潜在肠道致病菌与未检出潜在肠道致病菌的母乳喂养新生儿的感染发生率比较差异无统计学意义(P>0.05),见表 4。

| 表 4 母乳中细菌培养结果与感染发生的关联 |

细菌培养结果提示有潜在肠道致病菌的母乳样本共55份,对其中33例患儿的母乳进行了再次采集培养,结果显示13份母乳样本(39%)中仍提示有潜在肠道致病菌,其中10份母乳样本(30%)与第一次培养结果相同。

3 讨论母乳是新生儿喂养的首选和最佳食物[1, 6]。除了作为新生儿理想的营养来源外,母乳中的非营养成分对婴儿及母亲的健康、婴儿的生长发育等各方面都有重要的影响,受益对象涵盖了婴儿的视力、听力、免疫系统、神经系统、胃肠道等各器官系统;而这些影响不仅存在于哺乳期间,更可使婴儿及母亲获得长期收益[6, 7, 8, 9]。特别对于早产儿、小于胎龄儿及罹患疾病的足月儿,母乳中包括微小RNA(micro RNA, miRNA)、益生菌、细胞因子及来自母体的免疫细胞等等活性成分能保护婴儿的脏器,减少严重感染如晚发型败血症、坏死性小肠结肠炎等的发生[2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9]。

母婴分离同时缺乏母乳喂养的系统支持是造成住院新生儿母乳喂养中止或终止的重要原因之一[10, 11]。当缺乏母乳的保护,这些新生儿更难于从疾病中恢复。在国外,若无法获取亲母母乳,常采用供体母乳库中的母乳作为替代的喂养方案[12]。

自2013年3月广州市妇女儿童医疗中心成立内地第一家母乳库以来,目前我国正式运作的母乳库仍较少,远远不能满足目前住院患儿的需求。而我国目前尚无由政府部门或国家正式制定的程序及法律法规、质量控制方案等,加之母乳库在母乳处理过程中使用的巴氏消毒法对母乳中营养成分的破坏,以及捐赠母乳可能带来的病毒或病原体的传播等等问题,使得母乳库的大面积运作在短期之内仍无法得以实现[12]。

因此,现阶段提高住院患儿母乳喂养率的方法仍然是提高家属对母乳喂养益处及重要性的认识,鼓励家属转送亲母母乳至病房,并给予其相应的母乳喂养系统支持。而本课题组针对改善住院新生儿母乳喂养情况的前期研究显示,医护人员和患儿家属双方对母乳采集、贮存、转送等过程中遭受“细菌污染”的担忧也是影响住院患儿母乳喂养的主要因素之一[13]。

事实上,母乳并非无菌。越来越多的研究证实,正常母乳中亦存在细菌[2, 3, 4]。迄今为止,应用细菌培养、实时定量聚合酶链反应(quantitative real-time polymerase chain reaction, qRT-PCR)等技术已从母乳中分离出超过200种细菌[6],葡萄球菌、链球菌、双歧杆菌及乳杆菌为母乳中的优势菌属,也报道发现母乳中尚有潜在肠道致病菌包括沙雷氏菌、克雷伯氏菌等[2, 3, 4]。大多数研究均认为,母乳中的细菌来源于母亲的肠道及皮肤[2, 6],而这些包括益生菌在内的细菌可为婴儿肠道提供共生菌及潜在益生菌,是婴儿肠道细菌的重要来源[2, 3, 4, 6]。本研究也显示,大多母乳样本培养的结果均为凝固酶阴性葡萄球菌等皮肤定植菌;但受培养方法的限制,未能对益生菌如乳杆菌、双歧杆菌等进行分离。而在目前的文献报道中,尚未发现母乳中含有真菌,这与本研究结果相一致。

母乳中“正常”应存在哪些细菌,至今亦无定论。本研究中所采用的对于潜在肠道致病菌的定义来源于我国现行的巴氏杀菌乳的行业标准[5],该标准认为经巴氏消毒法处理过后不应再检出金黄色葡萄球菌、沙门氏菌及大肠杆菌。而亲母母乳在喂养时并不需要进行巴氏杀菌,且肠杆菌科细菌大多为肠道共生菌,其存在并非一定会致病。

国外一项针对早产儿母乳中细菌的研究也认为母乳中的细菌与早产儿感染无相关性;该研究认为,偶发的母乳与新生儿病原菌相同只能提示母子共同暴露[14]。推测其机理可能与母乳中的寡聚糖可减少致病菌与肠道上皮细胞的相互作用[15],母乳中具有免疫保护和抗感染作用的miRNA[7],以及母乳中的免疫细胞及益生菌等成分可抑制病原菌在婴儿肠道内定植侵袭及引起感染[6]等多方面因素有关。本研究的结果亦提示暴露于母乳中的潜在肠道致病菌与新生儿感染的发生之间无确切相关性。

而母乳中所含的细菌种类并不是一成不变,同一个母亲不同时期的母乳培养结果并不一致。部分第1次培养发现母乳中有潜在肠道致病菌的母亲在间隔3~5 d后再次采集了母乳样本进行培养,61%的母乳样本未再检出致病菌,而30%的母乳中所含致病菌与第1次培养结果相同。这些发现均与国外的研究发现相一致[2, 4, 6, 14]。因而随机的母乳培养结果阳性并不能预示感染的发生。

亦有1例个案报道了早产儿的晚发型败血症(B族链球菌感染)与母乳中的B族链球菌有关[16]。本研究亦发现1例发生败血症的早产儿血培养与母乳培养结果一致,均为阴沟肠杆菌;在之后的两次母乳培养中,均未再分离出阴沟肠杆菌,提示该细菌在母乳中并非持续存在,亦无法论证该细菌属于“污染菌”还是本身存在的。虽然这些发现均为个案,同时这些个案中母乳所含“致病菌”的来源并不清楚,但提示在早产儿发生晚发型败血症时,在病原学检查时,可考虑将母乳细菌学检查作为病原搜索的一个环节。

关于母乳中所含的细菌计数多少,目前尚无定论。一项研究认为母乳中的致病菌数量应低于104 CFU/mL[3]。而本研究发现在纳入的样本中细菌计数≥105 CFU/mL占16.21%(191/1 178)。虽然本研究发现母乳中含有潜在肠道致病菌的样本中菌落负荷较高的比例也较高,但经这些菌落负荷较高母乳喂养的患儿在观察期内均无败血症、肠道感染等事件的发生,提示细菌负荷总量并不能提示感染的风险。

此外,无论是潜在肠道致病菌培养的阳性率还是细菌计数情况,早产儿组及足月儿组的结果差异均无统计学意义,提示早产儿母乳与足月儿母乳在细菌集落的组成及数量方面无明显差异。

然而,母乳收集、分装等过程中,如不注意手卫生及相关设施的清洁,母乳仍可能被“外来的”致病菌所污染;而不恰当的储存环境如过高的温度将使得这些致病菌得以迅速增长繁殖,增加高危儿特别是早产及低出生体重儿的感染风险[3]。因此,更应当强调手卫生及母乳收集、分装等设备的清洁,以避免细菌污染的风险。

综上,母乳并非无菌,而是含有较多的细菌。是否早产对母亲母乳中的细菌数量及种类并没有明确影响。从培养结果来看,母乳中含有的优势菌群主要是皮肤定植菌,部分母乳中亦含有潜在肠道致病菌。而母乳中细菌的种类处于动态变化过程中。随机的母乳细菌培养并不能揭示母乳中细菌的情况,亦不能作为感染发生的预警信号。

因此,在临床工作中不推荐常规进行母乳细菌培养;但在发生晚发型败血症或肠道感染的高危儿如早产儿,可将母乳细菌学检查作为病原菌搜索的一个环节。同时,应当加强对母乳收集、分装、贮存等环节中的卫生宣教,如手卫生、用具清洗消毒、母乳贮存条件等,以保障转送母乳的安全性,促使母婴分离状态下母乳喂养的成功开展。

| [1] | 中华医学会肠外肠内营养学分会儿科学组, 中华医学会儿科学分会新生儿学组, 中华医学会小儿外科学分会新生儿外科学组. 中国新生儿营养支持临床应用指南[J]. 中华小儿外科杂志, 2013, 34(10):782-787. |

| [2] | Fernández L, Langa S, Martin V, et al. The human milk microbiota:origin and potential roles in health and disease[J]. Pharmacol Res, 2013, 69(1):1-10. |

| [3] | Ukegbu PO, Uwaegbute AC, Ijeh II, et al. Bacterial load in expressed and stored breast milk of lactating mothers in Abia State, Nigeria[J]. Afr J Food Agr Nutr Dev, 2013, 13(4):8139- 8154. |

| [4] | Collado MC, Delgado S, Maldonado A, et al. Assessment of the bacterial diversity of breast milk of healthy women by quantitative real-time PCR[J]. Lett Appl Microbiol, 2009, 48(5): 523-528. |

| [5] | 中华人民共和国卫生部. 中华人民共和国国家标准-食品安全国家标准:巴氏杀菌乳(GB 19645-2010)[EB/OL]. (2010-12-01)[2015-08-11] . http://www.moh.gov.cn/zwgkzt/psp/201005/47369/files/3fc2eedbc5c94439857bccc63c06033d.pdf. |

| [6] | Bode L, McGuire M, Rodriguez JM, et al. It's alive:microbes and cells in human milk and their potential benefits to mother and infant[J]. Adv Nutr, 2014, 5(5):571-573. |

| [7] | 余章斌, 郭锡熔. 重视母乳中的一种新成分:microRNA[J]. 中国当代儿科杂志, 2012, 14(9):719-723. |

| [8] | 王丹华. 关注早产儿的营养与健康-国际早产儿喂养共识解读[J]. 中国当代儿科杂志, 2014, 16(7):664-669. |

| [9] | Underwood MA. Human milk for the premature infant[J]. Pediatr Clin North Am, 2013, 60(1):189-207. |

| [10] | 尹亚楠, 罗碧如. 国内外母乳喂养的现状及影响因素[J]. 中华现代护理杂志, 2012, 18(25):3081-3082. |

| [11] | 徐晖. 影响母婴分离产妇坚持母乳喂养的相关因素及护理[J]. 中国医药指南, 2013, 11(21):307-308. |

| [12] | 刘喜红, 丁宗一. 母乳库的医学应用[J]. 中国当代儿科杂志, 2014, 16(7):674-678. |

| [13] | 胡艳玲, 万兴丽, 苏绍玉. 应用PDCA持续提高新生儿母婴分离时的母乳喂养率[J]. 中国实用护理杂志, 2014, 30(z2): 82-83. |

| [14] | Schanler RJ, Fraley JK, Lau C, et al. Breastmilk cultures and infection in extremely premature infants[J]. J Perinatol, 2011, 31(5):335-338. |

| [15] | Gonia S, Tuepker M, Heisel T, et al. Human milk oligosaccharides inhibit Candida albicans invasion of human premature intestinal epithelial cells[J]. J Nutr, 2015, 145(9):1992-1998. |

| [16] | Lanari M, Serra L, Cavrini F, et al. Late-onset group B streptococcal disease by infected mother's milk detected by polymerase chain reaction[J]. New Microbiol, 2007, 30(3):253- 254. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17