早产儿的病死率较足月儿高,呼吸系统疾病 是早产儿最常见的疾病之一,也是其重要发病和 死亡原因,近年来其患病率及病死率居高不下[1]。 由于新生儿生理、病理、解剖上的特点,传统的 用力呼气肺功能检测方法使用受限。近几年国内 外应用潮气呼吸法较多,潮气呼吸法不需受检测 者的配合,有更好的重复性及准确度,因而适用 于新生儿。国外学者对胎龄34~36+6 周出生的早产 儿的随访中发现,早产儿在儿童期并发呼吸系统 疾病的风险较高,分析其原因可能为儿童期减弱 的肺功能与早产儿出生时的肺发育阶段密切相关, 然而相应的早产儿肺功能的数据仍缺乏[2],因此本 研究分别对早产儿生后早期及纠正胎龄40 周时进 行潮气呼吸肺功能的测定,比较其与足月儿肺功能之间的差异,并分析其影响因素,以提高临床 医师对早产儿肺功能的认识,并提供临床正常参 考值。 1 资料与方法 1.1 研究对象

研究对象来自郑州大学第三附属医院新生儿 科2013 年2 月到2013 年10 月收治的130 例住院 患儿,依据胎龄不同分为早产儿组和足月儿组(对 照组)。其中早产儿组75 例,均为适于胎龄儿, 剖宫产出生,男39 例,女36 例;对照组55 例, 剖宫产出生,男31 例,女24 例,胎龄39~40 周。

早产儿组按照胎龄再细分为3 组:<32 周组、 32~33+6 周组、34~36+6 周组,每组各25 例;<32 周 组平均胎龄30.4±1.2 周,32~33+6 周组平均胎龄 32.6±1.0 周,34~36+6 周组平均胎龄35.3±1.2 周。 本研究获得我院人体试验委员会批准及家属的书 面知情同意。 1.2 排除标准

排除标准包括:(1)受试时有呼吸窘迫等呼 吸道症状;(2)母亲有吸烟史;(3)一级亲属 中有哮喘史;(4)存在对肺功能有影响的先天性 疾病。 1.3 研究方法

所有患儿于生后3~5 d 进行肺功能检测,检 查时均没有肺炎等呼吸道疾病,自主呼吸下血氧 饱和度维持在90% 左右,呼吸、心率稳定。采 用德国JAEGER 公司生产的肺功能仪进行检测, 参照贺湘玲等[3] 研究中设定的检测状态:分辨率 >0.1 mL;流速敏感度>0.5 mL/s;死腔容量2 mL。 常规记录新生儿的出生日期、性别、胎龄,测量 其身长及体重,并对肺功能仪做环境温度、湿度 和容量校正。为避免药物对呼吸的影响,本次研 究选用5%水合氯醛(0.5~0.8 mL/kg 灌肠或口服) 使患儿睡眠后取仰卧位,在平静呼吸的状态下, 用面罩扣紧口鼻,食指、中指压住鼻翼两侧,通 过流速传感器把流速信号积分成容量,电脑可自 动显示其测得值。所有患儿均测试3 次,每次记 录20 次潮气呼吸,由电脑自动计算出平均值。测 定的主要参数有:潮气量(VT)、每公斤体重潮 气量(VT/kg)、吸气时间(tI)、呼气时间(tE)、吸呼比(tI/tE)、呼吸频率(RR)、达峰时间(TPEF)、 达峰时间比(TPEF/tE)、达峰容积(VPEF)、达 峰容积比(VPEF/VE)。 1.4 随访

PI 组患儿在纠正胎龄40 周时回本院儿内科门 诊进行复诊,在判断无咳嗽、呼吸困难等呼吸道 症状后,对其进行潮气呼吸肺功能的检测。 1.5 统计学分析

采用SPSS 17.0 统计软件对数据进行统计学分 析。正态分布计量数据采用均数± 标准差(x±s) 表示,多组间比较采用单因素方差分析,组间两 两比较采用SNK-q 检验,P<0.05 为差异有统计学 意义。 2 结果 2.1 生后3~5 d 各组潮气呼吸肺功能参数的比较

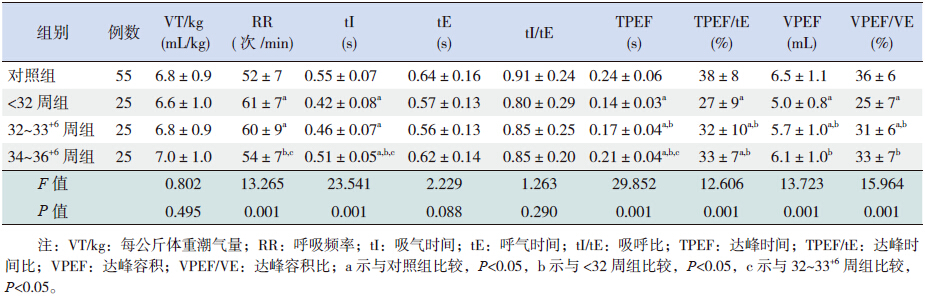

方差分析结果显示4 组间的RR、tI、TPEF、 TPEF/tE、VPEF、VPEF/VE 差异有统计学意义 (P<0.01),其中<32 周组及32~33+6 周组的tI、 TPEF、TPEF/tE、VPEF、VPEF/VE 值均明显低于 对照组(P<0.05),RR 值高于对照组(P<0.05); 34~36+6 周组tI、TPEF、TPEF/tE 值低于对照组 (P<0.05);<32 周组tI、TPEF、TPEF/tE、 VPEF、VPEF/VE 值均低于34~36+6 周组,RR 值 高于34~36+6 周组(P<0.05);<32 周组TPEF、 TPEF/tE、VPEF、VPEF/VE 值均低于32~33+6 周 组(P<0.05);32~33+6 周组tI 及TPEF 明显低于 34~36+6 周组,RR 值高于34~36+6 周组(P<0.05)。 见表 1。

| 表 1 生后3~5 d 各组潮气呼吸肺功能参数比较(x±s) |

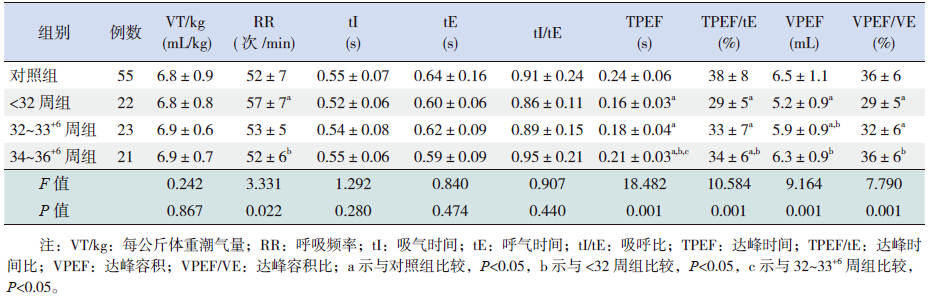

75 例早产儿中失访5 例,因患呼吸系统疾病 未能进行肺功能检测4 例,最终得到66 例早产儿 的随访资料,其中<32 周组22 例,32~33+6 周组 23 例,34~36+6 周组21 例。

方差分析结果显示4 组间的RR、TPEF、 TPEF/tE、VPEF、VPEF/VE 差异有统计学意义 (P<0.05),其中<32 周组纠正胎龄40 周时TPEF/ tE、VPEF/VE、TPEF 及VPEF 值均明显低于对照 组,RR 值则高于对照组(P<0.05);32~33+6 周 组纠正胎龄40 周时TPEF/tE、VPEF/VE、TPEF、VPEF 均低于对照组(P<0.05);34~36+6 周组 TPEF、TPEF/tE 较对照组低(P<0.05);<32 周 组TPEF/tE、VPEF/VE、TPEF 及VPEF 值均低于 34~36+6 周组,RR 值则高于对照组(P<0.05); <32 周组VPEF 值低于32~33+6 周组(P<0.05); 32~33+6 周组TPEF 低于34~36+6 周组(P<0.05)。 见表 2。

| 表 2 纠正胎龄40 周时各组潮气呼吸肺功能参数比较(x±s) |

有研究发现机械通气早产儿与非机械通气早 产儿组间性别差异无统计学意义,在纠正胎龄40 周时,其体重、身长和胸围与足月对照组出生时 比较,差异均无统计学意义,剖宫产儿与阴道分 娩儿出生12 h 后反映气道阻塞的指标TPEF/tE、 VPEF/VE 比较,差异无统计学意义[3, 4]。因此,本 次研究未涉及分娩方式、性别的比较及纠正胎龄 40 周时各组间体重、身长、胸围的对比分析;另 外我院新生儿的分娩方式尤其是早产儿中剖宫产 所占比例较大,可为本研究提供较多观察例数, 故本研究选择剖宫产儿为观察对象。

人类肺发育共经过6 个阶段,早期早产儿(胎 龄<34 周)主要位于囊泡期阶段,其宫内正常的 肺发育过程被阻断,表现为肺泡化不全。TPEF/tE 及VPEF/VE 是反映小气道阻塞的最主要指标[5, 6]。 TPEF/tE 反映了呼气气流受限的程度,其值越低说 明气流受限越明显。本研究中<32 周组及32~33+6 周 组TPEF/tE 及VPEF/VE 明显低于足月儿,<32 周 组TPEF/tE 及VPEF/VE 亦明显低于34~36+6 周组, 提示早期早产儿小气道发育落后、功能差,气流 受限明显。有学者对早产儿肺功能及随访研究发 现,无论是否有机械通气史,纠正胎龄40 周时, 早产儿气道发育仍比足月儿差[4]。

晚期早产儿(胎龄>34 周)的存活率与足月 儿几乎相同,近年来一直认为可以将这类早产儿 视为足月新生儿[7]。齐利锋等[8] 的研究表明,晚期早产儿生后14 d TPEF/tE、VPEF/VE 均明显低于足 月新生儿。本研究结果显示,晚期早产儿TPEF、 TPEF/tE 明显低于足月新生儿,差异有统计学意义, VPEF、VPEF/VE 虽然低于足月新生儿,但差异无 统计学意义,这可能与观察例数少等因素有关。

在纠正胎龄40 周时,34~36+6 周组tI、RR 等 多项指标同足月儿相比差异均无统计学意义,提 示在身长、体重等生理条件的追赶下,晚期早产 儿的肺功能已接近正常足月儿水平。而<32 周组 及32~33+6 周组在纠正胎龄40 周时,与足月儿相 比肺功能指标仍有明显差距,提示早期早产儿与 晚期早产儿肺发育虽都处于囊泡期阶段,但肺泡 化程度和气道发育程度不同。早期早产儿胎龄过 小,肺组织发育极差且影响时间长,而晚期早产 儿处于囊泡期的后期,追赶相对较快,因而在纠 正胎龄40 周时接近足月儿水平。

本研究中各组早产儿在纠正胎龄40 周时 TPEF 与TPEF/tE 均低于足月儿对照组,可能由于 早期早产儿及晚期早产儿随日龄增加及肺组织的 追赶,肺顺应性增加、肺容量快速增长,为保持 稳定的功能残气量,其呼气时间较前延长,导致 TPEF/tE 偏低。McEvoy 等[9] 研究发现晚期早产儿 在纠正胎龄40 周时TPEF/tE 值较足月儿低,本研 究结果与之相符。新生儿出生后小气道数目不再 增加,仅随生长发育不断延长及增粗,肺泡发育 尚未成熟,使小气道开放的力量较弱[10]。黄小霏 等[11] 对呼吸窘迫综合征的早产儿进行肺功能随访, 发现至纠正胎龄 37 周时尚未恢复,主要表现为小 气道阻塞。许多学者研究发现TPEF/tE、VPEF/VE 是反映小气道阻塞较敏感的指标,气道阻塞越重,比值越低,且发现两者相关性可达90%[12]。本研 究中34~36+6 周组纠正胎龄40 周时TPEF/tE 与足 月对照组相比差异有统计学意义;而VPEF/VE 虽 低于足月对照组,但差异无显著意义,考虑与本 研究收集的样本量不多有关,且目前对此研究仍 较少,关于其生理意义还有待进一步研究。

| [1] | 刘昌义, 詹志义, 刘宁. 55例早产儿死亡原因分析[J]. 中国实用医药, 2010, 5(2): 122-123. |

| [2] | Kotecha SJ, Dunstan FD, Kotecha S. Long term respiratory outcomes of late preterm-born infants[J]. Semin Fetal Neonatal Med, 2012, 17(2): 77-81. |

| [3] | 贺湘玲, 张兵, 尤胜, 等. 剖宫产儿早期潮气呼吸肺功能的研究[J].中国当代儿科杂志, 2005, 7(5): 411-413. |

| [4] | 陈朝红, 张敏, 王文明, 等. 校正胎龄40周时早产儿潮气呼吸肺功能研究[J]. 中国新生儿科杂志, 2012, 27(3): 165-168. |

| [5] | Paton JY. A practical approach to the interpretation of lung function testing in children[J]. Paediatr Respir Rev, 2000, 1: 241-248. |

| [6] | Boule M. Respiratory function measurements in infants[J]. Arch Pediatr, 2003, 10(10): 932-927. |

| [7] | 朱好, 李笑天. 晚期早产儿的近远期并发症研究进展[J]. 中华围产医学杂志, 2010, 13(3): 247-248. |

| [8] | 齐利峰, 余加林, 刘晓红, 等. 不同胎龄新生儿肺功能动态监测[J]. 中华医学杂志, 2013, 93(24): 1886-1890. |

| [9] | McEvoy C, Venigalla S, Schilling D, et a1. Respiratory function in healthy late preterm infants delivered at 33-36 weeks of gestation[J]. J Pediatr, 2013, 162(3): 464-469. |

| [10] | 张亚平, 张皓, 邵肖梅. 新生儿期机械通气对日后肺功能的影响[J]. 中国新生儿科杂志, 2002, 17(6): 279-282. |

| [11] | 黄小霏, 高平明, 林露. 新生儿呼吸窘迫综合症治疗后肺功能的随访研究[J]. 国际医药卫生导报, 2006, 12(15): 28-30. |

| [12] | 朱蕾, 刘又宁, 于润江. 临床肺功能[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2004: 327-330. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17