Panayiotopoulos 综 合 征(PS) 及 Rolandic 癫 癎(RE)是最常见的儿童时期良性部分性癫癎, 均属良性儿童癫癎敏感综合征(benign childhood seizure susceptibility syndrome,BCSSS),各具不同 的临床特征。近年发现两者存在密切关联,同一 病人可有两种综合征的混合表现或相互演变 [1]。因 此,有关二者的病因学联系及疾病分类成为研究 热点。本研究回顾性分析我科近 7 年收治的 PS 患 儿的临床资料,重点观察合并 RE 者的发作特征及 演变为 RE 的病例,探讨其临床和脑电图(EEG) 特点、演变及转归,进一步了解两常见癫癎综合 征发病机制间的联系。 1 资料与方法 1.1 研究对象

研究对象为 2005 年 1 月至 2012 年 4 月我院 诊断为 PS 并符合以下标准的 41 例患儿:(1)发 作特点以植物神经症状为主(恶心、呕吐),继 之眼球偏斜,伴或不伴意识障碍,伴或不伴全面 泛化;(2)精神运动发育正常,神经影像学无异常; (3)EEG 枕区或枕区外的局灶或多灶性放电,或 正常 EEG;(4)随诊 2 年以上;(5)排除神经 系统异常体征及脑影像、EEG 背景异常者。 1.2 方法

查看并记录患儿发病年龄、家族史及既往史、 发作表现及时间;头颅 CT 或 MRI 检查结果;清 醒期及睡眠期脑电监测结果,包括睁闭眼试验、 过度换气、闪光刺激及至少一个完整的清醒 - 睡 眠周期记录。每 3~6 个月复诊 1 次,随诊并记录病情演变、EEG 改变及对抗癫癎药物的反应。随 访时间均在 2 年以上,最长者达 7 年。 2 结果 2.1 病史特征及临床表现

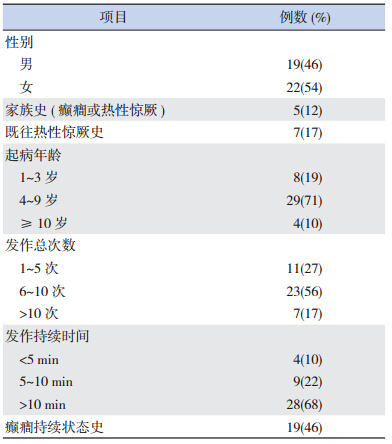

41 例患儿中,男 19 例,女 22 例,平均起病 年龄 4.5 岁。发作均以植物神经症状开始(恶心、 呕吐、面色苍白或发绀),31 例(76%)伴头眼偏斜, 意识障碍 30 例(73%),半侧肢体阵挛 10 例(24%), 继发性全面发作 9 例(22%),多为夜间发作, 19 例(46%)有植物神经持续状态(表 1)。

| 表 1 例患儿病史特征 |

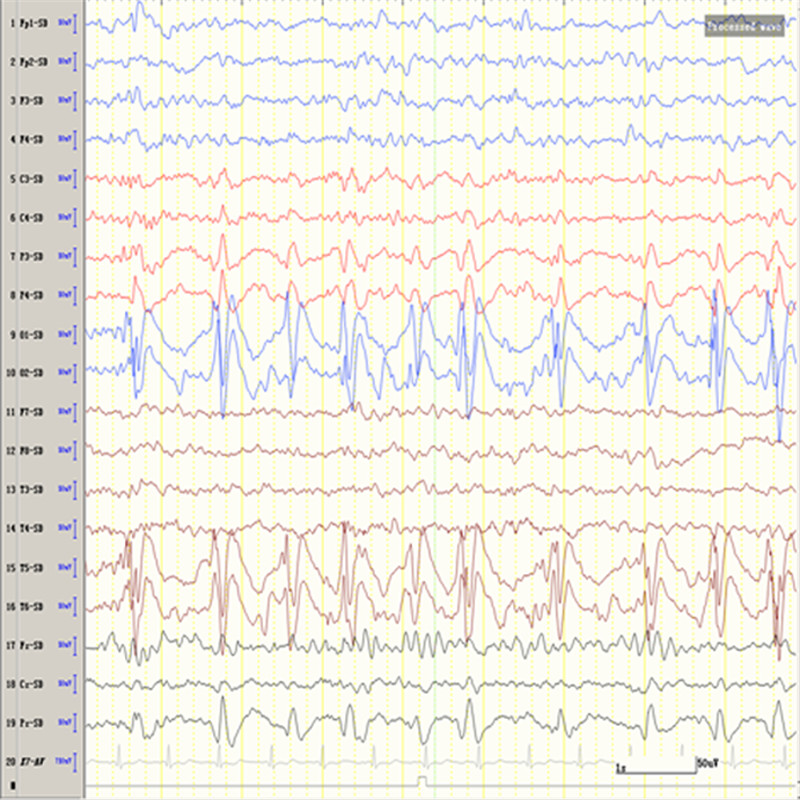

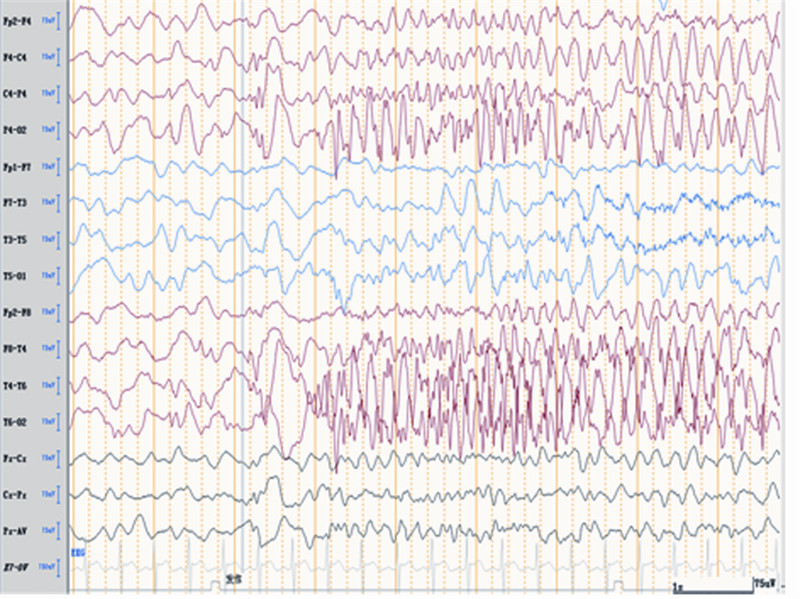

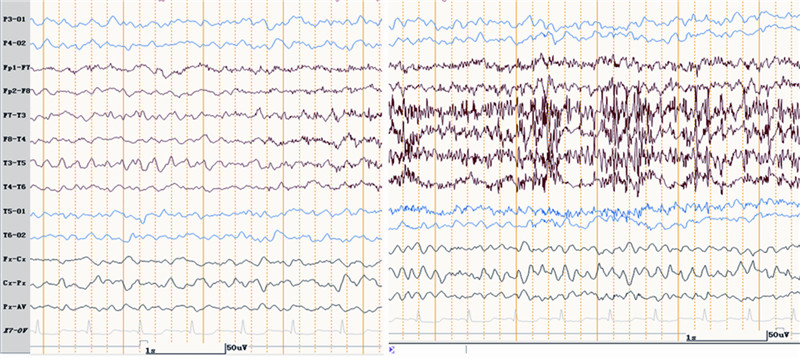

41 例 患 儿 均 接 受 3~12 次 EEG 检 查( 平 均 5 次)。36 例记录到间期异常放电:24 例(59%) 枕区爆发性放电(图 1),为高波幅棘波、棘 - 慢 波或尖波爆发(双侧 10 例,单侧 14 例)。其中, 4 例同时伴中央 - 颞区放电,2 例伴颞区放电, 4 例伴额区放电。12 例(29%)仅记录到枕区外放 电(6 例中央 - 颞区即 Rolandic 区,3 例颞及顶区, 2 例额区,1 例多灶)。89%(32 例)睡眠期放电增多。 5 例(12%)虽经 3~5 次 EEG 检查始终未见异常放 电。2 例记录到发作期 EEG:1 例呕吐发作时见右 侧枕区及后颞区中 - 高幅棘波节律性爆发(图 2); 另 1 例发作期临床表现为恶心、呕吐,同期 EEG 左侧额、中央、中颞区低波幅尖波节律持续阵发, 波幅渐高、频率渐慢,波及对侧导联(图 3)。

|

图 1 发 作 间 期 EEG男,4 岁 5 个 月, 诊 断 为 Panayiotopoulos 综合征,发作间期可见双侧枕区高波幅棘 - 慢波爆 发。 |

|

图 2 发 作 期 EEG(1)男,5 岁 9 个 月, 诊 断 Panayiotopoulos 综合征,呕吐发作时 EEG 示右侧枕区及后颞区中 - 高幅棘波节律性爆发。 |

|

图 3 发作期 EEG(2) 女,6 岁 半, 诊 断 Panayiotopoulos 综合征,发作期临床表现为恶心、呕吐,同期 EEG 左侧额、 中央、中颞区低波幅尖波节律持续阵发,波幅渐高、频率渐慢, 波及对侧导联。 |

41 例 中 11 例 发 作 稀 少,约 1~2 次 / 年; 23 例发作总次数 <10 次,约 2~3 个月发作 1 次; 7 例发作次数为 10 次以上。19 例曾有植物神经 发作持续状态。6 例未接受治疗(发作稀少), 30 例单药治疗 [卡马西平(CBZ)16 例,奥卡西 平(OXC)6 例,丙戊酸钠(VPA) 8 例],5 例联 合第二抗癫癎药物治疗。

8 例患儿见不典型的临床演变过程:6 例起病 后 6 个月至 2 年出现 1 次或多次类似 RE 的发作, 即一侧面部运动性发作伴唾液增多、流涎,3 例累 及同侧肢体(阵挛性抽动),2 例伴面颊的感觉异常。 间期 EEG:与既往相比,4 例无明显改变(3 例仍 枕区放电,1 例颞区放电),2 例除原有的枕区放 电外,新出现 Rolandic 区放电。此 6 例患儿 4 例 单药治疗反应良好,随诊 2~4 年无发作,但 EEG 异常放电仍存在;另 2 例发作稀少(3~6 月发作 1 次)。8 例中尚有 2 例于 PS 停止 18 个月及 2 年 后,又以典型 RE 表现来诊,间期 EEG 除枕区放 电外伴 Rolandic 区异常放电(既往仅有枕区放电)。 这 2 例患儿开始未治疗,演变为 RE 后,VPA 单药 发作控制,随诊至 15 个月及 18 个月无发作,但 EEG 仍见异常放电。

其余 33 例中,27 例 1~6 年后(平均 2.5 年) 发 作 停 止,20 例 随 诊 2 年 仍 无 发 作,但 12 例 EEG 异常放电仍持续存在。6 例仍不频繁(5~8 月 1 次)发作。此 33 例除 5 例未见 EEG 异常放电外, 28 例连续随诊 EEG 记录显示 10 例放电部位不固 定,由一个脑区迁移至另一个脑区,或枕区与其 他脑区棘波并存。所有病例均未显示明显认知障 碍。 3 讨论

RE 及 PS 为最常见的儿童时期良性部分性癫 癎。两者虽有不同的病理生理特点及发作特征, 但存在一些重叠的临床及电生理表现,可能有共 同的发病机制及遗传学机制 [2]。RE 患者 75% 起病 时间为 7~10 岁,临床特征为半侧口面部的运动性 发作,伴流涎、咕嘟声,可累及一侧肢体或泛化 全面发作,极少发生持续状态;发作间期中央 - 颞区棘或棘慢波是其标志性 EEG 特点。而 PS 患 者 76% 于 3~6 岁起病,临床特点以自主神经症状, 尤其是呕吐为突出表现,且植物神经持续状态的 发生率较高;间期 EEG 放电部位存在较大变异性, 以枕区放电为多,可累及枕区外的其他部位,如 额区、Rolandic 区等,或多灶性放电 [3]。因两者的 起病年龄、临床表现、典型 EEG 特点不同,鉴别 诊断通常并不困难。但是,一些病例可同时具有 二者的混合表现,典型 PS 病例的 EEG 可与 RE 相 一致。故两者相互重叠的现象引发对二者发病机 制的关注。Caraballo 等 [4] 对 192 例 PS 的前瞻性研 究发现 24 例病人同时有 PS 及 RE 两种临床表现。 Panayiotopoulos 等 [3] 报道约 1/10 的 PS 病人同时具 有 RE 的表现,1/10 的 PS 可能日后演变为 RE。本 研究结果显示,41 例 PS 患儿中 8 例发生 RE 有关 的演变:6 例于起病后 6 个月至 2 年内,可见两者 的混合性表现,即除植物神经症状外,还表现为 一侧面部或肢体运动性发作;另 2 例于停止发作 后 18 个月及 2 年后转变 RE。

现在认为 PS 及 RE 同属癫癎敏感综合征,即 年龄依赖型良性部分性儿童癫癎,PS 与 RE 病因 学可能密切相关,均为大脑皮层发育过程中、基 因相关的皮层功能异常 [3]。两者是不同的癫癎综合 征还是相同癫癎综合征的不同年龄表现,仍是个 具有争议的话题 [5]。曾有同胞兄弟分别患有 RE 和 PS 的报道,也有学者认为两者可能为同一疾病不 同年龄的表现。为排除年龄因素影响,Ohtsu 等 [6] 对早发型 RE 与 PS 的两组年龄相仿的病例进行对 照研究,结果显示两组除临床表现不同外,预后 也存在明显差异,认为 PS 及 RE 应属不同的癫癎 综合征。有关这两个综合征的致病基因检测也有 较多研究,但目前尚无公认的结果 [7, 8, 9] 。

RE 病人 EEG 标志性特点是 Rolandic 区放电,但 PS 的 EEG 放电部位存在较大变异性,虽然以 枕叶棘波为主,但有 1/3 患者的放电在枕叶外, 如额区、Rolandic 区或多灶性放电 [3, 10]。研究发现 PS 的临床表现与 EEG 放电部位缺乏一致性,无论 EEG 的放电位于哪个脑区,PS 患儿的临床发作症 状大致相同。EEG 放电的频率、部位和持续时间 并不能决定发作的临床表现、持续时间、严重程 度、发作频率及其预后 [3]。本研究报道的 41 例 PS 患儿初诊时均有典型症状,EEG 示 59%(24 例) 为枕区放电;29%(12 例)枕外放电,其中 6 例 为 Rolandic 区放电;尚有 5 例始终未见异常放电。 随诊 EEG 发现 10 例患儿的放电部位并不固定,由 一个脑区迁移至另一个脑区,或枕区与其他脑区 棘波并存。

为了解 EEG 放电部位改变对临床演变是否具 有提示作用,分析 8 例发生 RE 演变患儿的 EEG 发现:6 例临床出现 RE 发作时 2 例除原有的枕 区放电外,新出现 Rolandic 区放电,另 4 例无变 化;另 2 例于 PS 停止 18 个月及 2 年后,又以典 型 RE 表现来就诊,记录到 Rolandic 区、枕区放 电,而既往 EEG 仅见枕区放电。8 例中 4 例新出 现 Rolandic 区放电,似乎值得关注。但具有典型 Rolandic 区放电的 6 例 PS 患儿均未出现 RE 表现。 有报道认为 PS 病人 EEG 放电部位随年龄增大有 前移倾向,随年龄增大,放电可能从枕区移至中 央颞区 [11]。Yoshinaga 等 [1] 报 道 具 有 PS 及 RE 混 合表现的病人,其临床表现与 EEG 放电部位一致。 当临床表现为 RE 时,间期 EEG 显示 Rolandic 放电; 植物神经发作时,EEG 为枕区放电。并记录到同 期二种混合发作的发作期 EEG:双侧枕区起源放 电时,病人表现为呕吐;放电扩散至 Rolandic 区, 表现为左侧阵挛。遗憾的是本组病例未能记录到 混合发作的发作期 EEG。也有报道认为 PS 临床表 现与 EEG 放电部位无关,随后的 RE 演变也与放 电部位无关 [12, 13]。

目前认为即使出现 RE 相关演变或癫癎持续状 态,PS 最终的预后仍良好。本研究也显示:41 例 患儿中 33 例发作均得到控制,其中 6 例未经治疗 者随诊 2 年时发作停止,所有患儿均未见明显认 知障碍。但 20 例(49%)随诊至 2~4 年时,EEG 仍见睡眠期 RE 区放电。有报道认为 PS 的 EEG 异 常放电可能在临床发作缓解多年后仍然存在,但多在青春期消失。本组病例中 10 岁以上的患儿仅 4 例,多数年龄较小,尚未随诊至青春期。

| [1] | Yoshinaga H, Kobayashi K, Shibata T, et al. Manifestation of both emetic seizures and sylvian seizures in the same patients with benign partial epilepsy [J]. Brain Dev, 2015, 37(1):13-17. |

| [2] | Gobbi G, Boni A, Filippini M. The spectrum of idiopathic Rolandic epilepsy syndromes and idiopathic occipital epilepsies:from the benign to the disabling [J]. Epilepsia, 2006, 47 (Suppl 2):62-66. |

| [3] | Panayiotopoulos CP, Micahel M, Sanders S, et al. Benign childhood focal epilepsies:assessment of established and newly recognized syndromes [J]. Brain, 2008, 131(Pt 9):2264-2286. |

| [4] | Caraballo R, Cersosimo R, Fejerman N. Panayiotopoulos syndrome:a prospective study of 192 patients [J]. Epilepsia, 2007, 48(6):1054-1061. |

| [5] | Panayiotopoulos CP. Syndromes of idiopathic generalized epilepsies not recognized by the International League Against Epilepsy [J]. Epilepsia, 2005, 46 (Suppl 9):57-66. |

| [6] | Ohtsu M, Oguni H, Imai K, et al. Early-onset form of benign childhood epilepsy with centro-temporal EEG foci-a different nosological perspective from Panayiotopoulos syndrome [J]. Neuropediatrics, 2008, 39(1):14-19. |

| [7] | Reinthaler EM, Lal D, Jurkowski W, et al. Analysis of ELP4, SRPX2, and interacting genes in typical and atypical rolandic epilepsy [J]. Epilepsia, 2014, 55(8):e89 -93. |

| [8] | Vigevano F, Specchio N, Fejerman N. Idiopathic focal epilepsies[J]. Handb Clin Neurol, 2013, 111:591-604. |

| [9] | Martín Del Valle F, Díaz Negrillo A, Ares Mateos G, et al. Panayiotopoulos syndrome:probable genetic origin, but not in SCN1A [J]. Eur J Paediatr Neurol, 2011, 15(2):155-157. |

| [10] | Schmidt G, Zaiwalla Z, Alexopoulou D, et al. Video-EEG documented lengthy seizure in Panayiotopoulos syndrome:clinical manifestations may be inconspicuous [J]. Epileptic Disord, 2012, 14(4):426-431. |

| [11] | Chary P, Rajendran B. Benign occipital lobe seizures:Natural progression and atypical evolution [J]. Ann Indian Acad Neurol, 2013, 16(4):556-560. |

| [12] | Verrotti A, Sebastiani M, Giordano L, et al. Panayiotopoulos syndrome with convulsive status epilepticus at the onset:a longterm study [J]. Seizure, 2014, 23(9):728-731. |

| [13] | 于涛, 刘威, 王华. Panayiotopoulos 综合征37 例临床特征分 析[J]. 中国当代儿科杂志, 2013, 15 (12):1146-1147. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17