随着恶性肿瘤流行趋势的日益严峻,世界各主要国家都建立了肿瘤登记中心,以统计本国居民肿瘤的发病率、死亡率和预后生存情况等流行病学资料,为肿瘤预防与控制各项政策的制定、病因学研究、早诊早治干预措施的实施及预防效果的评价提供了科学依据。我国于2002年成立了全国肿瘤登记中心,负责经常性和系统性地收集、储存、整理和统计我国的癌情资料,并以“中国肿瘤登记年报”(以下简称“年报”)的形式向社会公布结果。2008年出版的“年报2004”是我国的第一部肿瘤年度报告,标志着我国肿瘤登记工作迈入常规化和制度化,覆盖全国20个省、市、自治区43个市县0.72亿人口。此后每年1期,数据滞后3年(如“年报2009”反映的是2006年的癌情资料)。

儿童恶性肿瘤是儿童最主要的死亡原因之一,仅次于意外死亡[1, 2]。了解儿童恶性肿瘤的流行病学特征,可为相关学术研究提供有价值的线索,也为儿童恶性肿瘤防控战略的制定和防控体系的构建提供科学依据。目前,我国儿童恶性肿瘤的流行病学研究绝大多数是基于某个市或县的单个肿瘤登记处的数据,缺乏全国总体的流行病学研究报道。而“年报”则是以全人群为对象进行肿瘤流行病学特点的分析,缺乏对0~14周岁儿童群体罹患恶性肿瘤的流行规律的分析。本研究以“年报”中14周岁以下年龄组的发病和死亡数据为主要分析资料,对我国儿童恶性肿瘤的发病和死亡情况在时间、地区、年龄、性别等方面的分布特点进行分析,以明确全国总体上儿童恶性肿瘤的流行规律,现将结果报告如下。

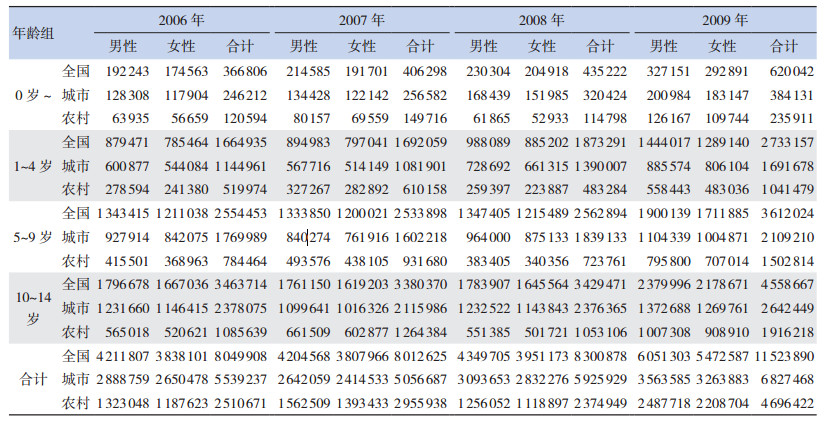

1 资料与方法 1.1 研究对象抽取2009~2012年发布的“中国肿瘤登记年报”中0岁~、1~4岁、5~9岁、10~14岁4个年龄组的恶性肿瘤“登记地区覆盖人口数”“发病数”和“死亡数”等原始数据为主要分析资料,相关数据整理结果见表 1~3。2006~2009年4个年度肿瘤登记地区覆盖的0~14岁总人口数分别为805万、801万、830万和1 152万,其中男女性别比介于1.097~1.106之间。同时,为比较我国与其他国家的儿童恶性肿瘤流行状况,本研究抽取了GLOBOCAN2012数据库中[3]“全球”“美国”“日本”及“中国”0~14周岁组恶性肿瘤的发病率和死亡率数据。

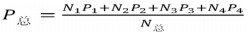

1.2 方法利用“年报”中4个年龄组(0岁~,1~4岁,5~9岁,10~14岁)的原始数据,使用Excel软件计算0~14岁儿童的总发病率和总死亡率(P总),计算公式为: 。其中N1~N4表示本研究中4个年龄组的覆盖人口数,N总表示0~14岁的总覆盖人口数,P1~P4表示本研究中4个年龄组的发病率或死亡率,计算结果见表 1~3的“合计”。

。其中N1~N4表示本研究中4个年龄组的覆盖人口数,N总表示0~14岁的总覆盖人口数,P1~P4表示本研究中4个年龄组的发病率或死亡率,计算结果见表 1~3的“合计”。

| 表 1 肿瘤登记地区覆盖人口数 |

| 表 2 肿瘤登记地区恶性肿瘤年龄别发病率 (1/10万) |

| 表 3 肿瘤登记地区恶性肿瘤年龄别死亡率 (1/10万) |

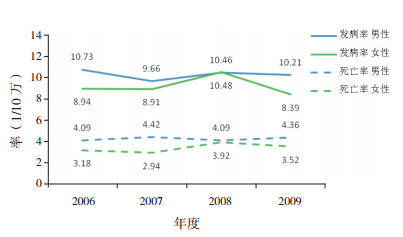

2006~2009年我国儿童恶性肿瘤的发病率分别为9.88/10万、9.30/10万、10.47/10万、9.35/10万;死亡率分别为3.65/10万、3.72/10万、4.01/10万、3.96/10万。可以看出,2006~2009年我国儿童恶性肿瘤的发病率呈小幅波动态势,而死亡率基本稳定(图 1)。

|

图 1 2006~2009年我国儿童恶性肿瘤的发病率与死亡率变化 2006~2009年我国儿童恶性肿瘤的发病率呈小幅波动态势,而死亡率基本稳定。 |

(1)我国与其他国家发病率与死亡率的比较:根据GLOBOCAN2012数据库资料,全球、美国、日本和中国的儿童恶性肿瘤发病率分别为8.8/10万、16.5/10万、10.6/10万、6.9/10万,死亡率分别为4.3/10万、2.3/10万、1.9/10万、4.4/10万。可以看出,我国儿童恶性肿瘤的发病率低于世界平均水平,且明显低于美国和日本;而死亡率方面,我国与世界平均水平接近,但高于美国和日本(图 2)。

|

图 2 世界不同国家2012年儿童恶性肿瘤的发病率与死亡率 我国儿童恶性肿瘤的发病率低于世界平均水平,且明显低于美国和日本;而死亡率与世界平均水平接近,但高于美国和日本。 |

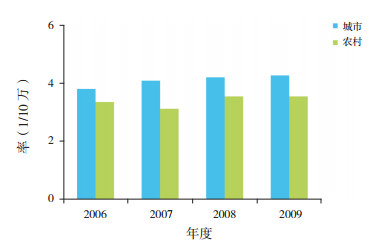

(2)我国城市与农村发病率与死亡率的比较:根据表 1~3数据,绘制我国2006~2009年城市和农村儿童恶性肿瘤的发病率和死亡率分布图(图 3、图 4)。可以看出,每年城市发病率均约为农村的两倍,而二者的死亡率接近,城市略高于农村。

|

图 3 我国城市与农村儿童恶性肿瘤的发病率对比 各年城市发病率均约为农村的两倍。 |

|

图 4 我国城市与农村儿童恶性肿瘤的死亡率对比 各年城市与农村儿童死亡率接近,城市略高于农村。 |

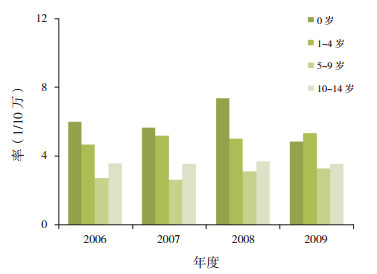

根据表 1~3数据,绘制2006~2009年我国儿童恶性肿瘤4个年龄组的发病率和死亡率分布图(图 5~6)。可以看出,不同年龄组的儿童恶性肿瘤发病率和死亡率存在较大差异,低年龄组是儿童恶性肿瘤的高发病和高死亡年龄组,随着年龄增加,发病率和死亡率总体呈下降趋势。

|

图 5 我国儿童恶性肿瘤的年龄别发病率比较 随着年龄的增加,发病率总体呈下降趋势。 |

|

图 6 我国儿童恶性肿瘤的年龄别死亡率比较 随着年龄的增加,死亡率总体呈下降趋势。 |

根据表 1~3数据,绘制2006~2009年我国男性和女性儿童恶性肿瘤的发病率和死亡率分布图(图 7),可以看出,总体而言,男性儿童的发病率和死亡率均高于女性儿童。

|

图 7 我国男童与女童恶性肿瘤的发病率与死亡率比较 男童发病率与死亡率均高于女童。 |

目前我国可利用的儿童恶性肿瘤全国总发病率和总死亡率数据的年份有限,短短几年的数据并不能呈现出明显的时间分布规律。美国国家癌症中心(National Cancer Institute,NCI)的监测、流行病学和最终结局数据库(Surveillance,Epidemiology,and End Results Program,SEER)一项长达36年的统计显示,儿童恶性肿瘤的发病率随时间呈现出逐渐上升的整体态势,从1975年的11.6/10万人上升至2011年的16.5/10万人,发病率上升了42%;而死亡率始终保持逐渐下降的趋势,从1975年的4.9/10万到2011年的2.1/10万,死亡率下降了57%[4]。这组数据在一定程度上反映出儿童恶性肿瘤的发病和死亡情况随时间的分布规律,对我国儿童恶性肿瘤未来的发展趋势也有一定的参考价值。

美国儿童恶性肿瘤发病率和死亡率的时间分布规律给我们两方面的启示。首先,发病率随时间呈现出逐年增大的长期趋势,我国要引以为鉴,应抓紧建立全面有效的儿童恶性肿瘤防控体系,以提早遏制我国儿童肿瘤的发生发展。其次,诊疗水平和治疗效果的提高可能是导致美国儿童恶性肿瘤死亡率逐年降低的主要因素,也可能是造成近几年我国死亡率(约4.00/10万)与美国的死亡率(约2.00/10万)之间存在差异的关键因素,因此我国应重视并加强儿童恶性肿瘤的相关研究和医疗资源的投入,提高我国儿童恶性肿瘤的诊治水平和诊疗效果,从而降低其死亡率。

我国儿童恶性肿瘤的发病率低于世界平均水平,并明显低于美国和日本等发达国家。一方面,这可能与不同国家之间存在的多种客观差异有关,如种族、地理气候、饮食和生活习惯等,但目前并没有相关研究得出明确的结论,若能了解其中原因,必将为儿童恶性肿瘤的防治带来突破,故此为未来研究方向之一。另一方面,也是最应该注意到的是,与美国和日本等发达国家相比,我国的肿瘤登记系统起步较晚且目前仍不完善,因此现有的统计数据可能并未真实反映我国儿童恶性肿瘤的发病和死亡情况,而这很可能是导致我国儿童恶性肿瘤发病率低于其他国家的主要原因。因此,针对儿童的肿瘤登记上报体系的建设,在未来儿童恶性肿瘤的防治中是十分必要的,掌握疾病真实的流行病学数据,是进行有效防控的前提。

即使在肿瘤登记数据不完善的情况下,我国的死亡率依然高于美国和日本,反映出我国儿童恶性肿瘤的诊治疗效果与发达国家存在较大差距。导致诊疗效果悬殊的原因可能有:第一,我国在诊治水平即质量层面上与发达国家存在差距;第二,我国在儿童恶性肿瘤有关的医疗资源数量层面(如医院数量、医生数量)上与发达国家的差距;第三,与疾病的治疗费用和家庭经济能力等因素有关,也可能与家庭对儿童肿瘤的认识程度和治疗信心等存在关系。而这些都需要进一步深入研究,找出影响儿童恶性肿瘤诊疗效果的因素,从而为综合防治策略的制定提供理论依据。

城市地区儿童恶性肿瘤的发病率明显高于农村地区,最主要原因可能是城市的肿瘤登记系统比农村更加完善。可见,完善肿瘤登记系统对于掌握儿童肿瘤的真实发病情况具有重要意义,也是有效防控的前提。当然,也可能是城市和农村的生活方式和生活环境等方面不同所致,但还需进一步研究证明。而城市地区与农村地区儿童恶性肿瘤的死亡率相差不大,说明城市与农村在诊疗效果上相当,应鼓励农村患儿积极就医。

低年龄组的发病率更高,与绝大多数的流行病学调查结果一致[5, 6, 7, 8]。这可能与儿童恶性肿瘤的病因特点有关,因为一般儿童恶性肿瘤的病因中先天因素所占的比重往往比成人更多,这提示应重视产前检查和早期诊断,及时发现肿瘤患儿。低年龄组的死亡率也高于高年龄组,这可能与每个年龄组的肿瘤构成和患儿自身抗病能力等因素有关,也可能与家庭的治疗积极性有密切关系。因为一般儿童的年龄越大,与家庭成员在一起生活的时间越长,患儿与家庭成员的感情就越深厚,家长治疗的积极性往往会更大。可见,增加家长对儿童恶性肿瘤的了解,提高家庭的治疗积极性,也是儿童恶性肿瘤综合防控的重要方面。

性别分布上,男性儿童的发病率和死亡率高于女性儿童,与国外相关研究结果[9, 10]一致。国内大多数地区的研究结果也是男性发病率高于女性,仅个别地区的结果显示“男女发病率无统计学差异”甚至“女性发病率高于男性”[5, 6]。儿童恶性肿瘤发病率和死亡率在性别上的差异,可能为病因研究提供一定线索。

总之,我国儿童恶性肿瘤的发病率和死亡率在时间、地区、年龄、性别等方面的分布均呈现出一定规律:发病率随时间呈小幅波动,而死亡率基本稳定;不同国家之间的发病率和死亡率存在差异,我国的发病率低于世界平均水平,且明显低于美国和日本,而死亡率却高于美国和日本;我国城市的发病率约为农村的2倍,而死亡率二者相差不大;随着年龄的增加,发病率和死亡率总体呈下降趋势;性别上,一般男性的发病率和死亡率大于女性。

儿童恶性肿瘤的流行病学分布特点有助于明确儿童恶性肿瘤未来的研究方向,并为综合防控提供一定思路。首先,应建立和完善儿童恶性肿瘤流行病学监测体系,以获得真实全面的数据资料,为深入研究我国儿童恶性肿瘤的流行状况和疾病负担、准确评价儿童恶性肿瘤对社会和家庭的影响等提供信息支持。其次,应重视儿童恶性肿瘤的研究投入,开拓研究思路。比如,产前检查和早期诊断技术应成为基础研究的重点;要加强流行病学方面的研究,为病因和环境危险因素的寻找提供可靠线索;还应关注社会学因素对疾病治疗效果的影响,如家庭经济状况、家长对疾病的认知、情感亲疏等。第三,要加大儿童恶性肿瘤所需医疗资源的投入数量,努力提升医疗服务的质量,以提高我国儿童恶性肿瘤的诊治效果。

| [1] | Kaatsch P. Epidemiology of childhood cancer[J]. Cancer Treat Rev, 2010, 36(4): 277-285. |

| [2] | 鲍萍萍, 郑莹, 金凤. 儿童恶性肿瘤的环境危险因素研究进展[J]. 环境与职业医学, 2008, 25(2): 190-194. |

| [3] | GLOBOCAN2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012[DB/OL]. [March 2015]. http://globocan.iarc.fr/Pages/age-specific_table_sel.aspx. |

| [4] | National Cancer Institute. SEER Cancer Statistics Review, 1975-2010[EB/OL]. [June 14, 2013]. http://seer.cancer.gov/csr/1975_2010. |

| [5] | 鲍萍萍, 郑莹, 王春芳, 等. 2002-2004年上海市儿童恶性肿瘤发病特征[J]. 中国肿瘤, 2009, 18(2): 119-122. |

| [6] | 王新正, 元芳梅, 张永贞, 等. 1998-2007年阳城县儿童恶性肿瘤发病率分析[J]. 中国肿瘤, 2012, 21(8): 583-585. |

| [7] | 曹卡加, 刘奕龙, 马国胜. 广州市城区2000-2004年儿童恶性肿瘤发病和死亡率分析[J]. 癌症, 2010, 29(3): 359-362. |

| [8] | 宋凯, 陈仁华, 刘庆敏, 等. 杭州市儿童恶性肿瘤的发病特征研究[J]. 浙江预防医学, 2013, 25(3): 15-17. |

| [9] | Baba S, Ioka A, Tsukuma H, et al. Incidence and survival trends for childhood cancer in Osaka, Japan, 1973-2001[J]. Cancer Sci, 2010, 101(3): 787-792. |

| [10] | Ljungman G, Jakobson A, Behrendtz M, et al. Incidence and survival analyses in children with solid tumors diagnosed in Sweden between 1983 and 2007[J]. Acta Paediatr, 2011, 100(5): 750-757. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17