2. 沈阳市儿童医院儿内科, 辽宁 沈阳 110032

早产儿作为一特殊群体,发生率和存活率不断上升[1],发育情况及生存质量不断受到关注。由于早产儿各组织器官发育尚不成熟,较足月儿更容易出现各种并发症,如早产儿胃肠功能发育不成熟致喂养困难等[2]。喂养困难不仅影响新生儿早期充足、合理的营养摄入,无法满足生长发育的需求,同时也对有原发疾病患儿的治疗及康复造成不良影响。早产儿喂养困难受多种因素影响,其中包括围生期窒息、感染、喂养方式、母体因素、环境因素等[3],其发病机制目前尚不清楚,有研究报道,早产儿血清内激素水平与喂养困难存在相关性,如胃动素、胃泌素、胃促生长素、血管活性肠肽等的水平异常均与喂养困难有关[4]。研究显示,血中胰岛素样生长因子-1(IGF-1)水平在一定程度上可以反映早产儿的营养状态[5],动物实验表明高脂高蛋白饮食可提高血清lGF-1的含量[6]。为进一步研究早产儿血清IGF-1水平与喂养困难是否相关,本研究回顾性分析200例早产儿的病例资料,研究IGF-1水平与喂养困难的相关性,为今后的进一步研究提供资料。

1 资料与方法 1.1 研究对象回顾性分析2013年1月至2014年1月出生,并于沈阳市儿童医院新生儿病房住院的早产儿200例,根据有无发生喂养困难分为喂养困难组(n=145)和对照组(n=55)。

1.2 喂养困难的诊断标准喂养困难的诊断标准参照文献[7]:(1)呕吐次数≥3次/d;(2)奶量不增或减少>3 d;(3)喂奶前抽取的胃残留液量>2 mL/kg或为咖啡色、胆汁样胃内容物;(4)腹胀。

1.3 纳入标准及排除标准纳入标准:(1)胎龄 < 37周;(2)于出生后24 h内进行了血清IGF-1水平检测。排除标准:(1)存在先天性胃肠道畸形、坏死性小肠结肠炎;(2)存在严重心脏病、肝脏疾病、肾脏疾病。

1.4 相关因素分析纳入的研究因素如下:早产儿因素(性别、胎龄、出生体重、生产方式、窒息、胆红素脑病、气管插管、围生期感染、新生儿贫血、使用氨茶碱、使用肺表面活性物质)、母体因素(产前应用激素、妊高症、妊娠期糖尿病、贫血、前置胎盘、胎膜早破、羊水异常)、喂养方式(开奶时间、奶配方、肠道益生菌使用、喂养途经)、血清IGF-1水平。

1.5 血清IGF-1检测出生后24 h内,于清晨空腹抽取静脉血2 mL,采用电化学发光免疫法,试剂盒为美国德普全自动酶化学发光仪及试剂。1岁以内血清IGF-1参考范围为55~237 ng/mL。

1.6 统计学分析采用SPSS 19.0统计软件进行处理,计量资料用均数±标准差(x ± s)表示,两组间比较应用t检验,多组间比较应用方差分析;计数资料用率(%)表示,组间比较采用χ2检验;危险因素分析采用多因素 logistic回归分析。P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 两组血清IGF-1水平比较喂养困难组血清IGF-1水平(28±4 ng/mL)明显低于对照组(63±8 ng/mL),差异有统计学意义(t=9.36,P < 0.05)。

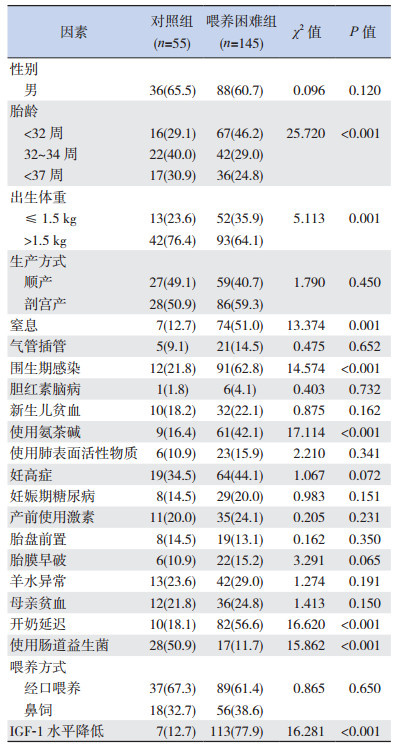

2.2 喂养困难的单因素分析单因素分析显示,喂养困难组和对照组在胎龄、出生体重及窒息、围生期感染、使用氨茶碱、开奶延迟、使用肠道益生菌的比例、IGF-1水平降低的比例等方面比较差异有统计学意义,见表 1。

| 表 1 早产儿喂养困难单因素分析 [n(%)] |

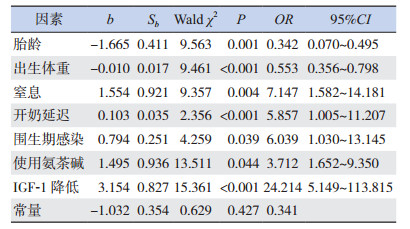

将单因素分析结果中有意义的影响因素(胎龄、出生体重、窒息、围生期感染、开奶延迟、使用氨茶碱、使用肠道益生菌、IGF-1水平降低)纳入到多因素logistic回归分析模型中,发现胎龄大、出生体重大为早产儿喂养困难的保护性因素;窒息、开奶延迟、围生期感染、使用氨茶碱、IGF-1降低为早产儿喂养困难的危险因素(表 2)。

| 表 2 早产儿喂养困难的多因素logistic回归分析 |

早产儿早期喂养过程中,由于早产儿胃肠黏膜功能不完善、消化吸收功能不成熟,常常出现喂养困难问题。目前,尚无对喂养困难的统一标准,世界各国儿科专家根据自己的经验制定了喂养困难的诊断标准[8],因此,对喂养困难的报道也存在差异,国外新生儿喂养困难发生率为25%[9],杨嘉琛等[10]报道早产儿喂养困难的发生率为29.9%。由于早产儿喂养困难的发病率高,严重影响了早产儿的能量摄取,不仅导致其体重增加缓慢、生长发育落后,而且影响了原发疾病的恢复,延长了住院时间,增加了早产儿病死率。因此,对早产儿喂养困难发病机制及危险因素的研究是极其必要的。

本研究显示,胎龄大、出生体重大为早产儿喂养困难的保护性因素,窒息、开奶延迟、围生期感染、使用氨茶碱、血清IGF-1水平降低是喂养困难的危险因素,与以往研究结果相一致[11,12,13]。分析原因如下:(1)胎儿胃肠道蠕动功能、激素释放及消化酶活性的完善需要32周以上,且随着胎龄的增长,胃肠协调运动不断完善,因此,胎龄越小,喂养困难发病率越高。(2)当胎儿发生宫内窘迫后,循环血量需重新分布以保证心、脑等重要脏器的血供,胃肠道黏膜细胞乳酸积聚,能量代谢衰竭,从而使肠道内电解质紊乱,进一步导致病菌过度繁殖,引起肠道功能紊乱,从而容易出现胃潴留、腹胀等症状,导致喂养困难。(3)氨茶碱的主要药理作用为松弛支气管、胃肠道平滑肌,在使胃肠蠕动减慢的同时也对胃肠黏膜产生刺激,出现呕吐、腹胀、食欲减退等症状,导致喂养困难[14]。(4)动物实验结果显示,全静脉营养的小鼠禁食3 d就会出现肠黏膜萎缩和乳糖酶缺乏[15]。同时,临床研究也证实,生后24 h内进行早期喂养可能促进早产儿的胃肠激素分泌、胃电生理活动成熟、胃肠道蠕动增强[16]。

另外,本研究还探讨了早产儿血IGF-1水平与喂养困难的关系,发现喂养困难早产儿血清IGF-1水平较低,IGF-1水平与喂养困难存在相关性。IGF-1是一种能够刺激糖原、蛋白质、脂质合成的单肽,是胎儿后期和出生后早期生长发育主要的调节因子,主要通过控制细胞的合成代谢和有丝分裂在生长发育中起到不可或缺的作用。IGF系统是主要的内分泌系统,营养物质-胰岛素-IGF代谢轴在生长发育中起着重要的作用,血中IGF-1水平在一定程度上可以反映早产儿的营养状态,高脂高蛋白饮食可提高血清IGF-1的含量,如早产儿血清IGF-1水平降低,可能提示早产儿的营养水平相对缺乏。研究显示,IGF-1具有模拟生长激素和类胰岛素的代谢作用,促进细胞分化、增殖、抑制凋亡[17]。IGF-1在脑组织发育时水平最高,而早产儿正处于脑组织发育的高峰期,对IGF-1的水平变化应非常敏感,如早产儿血清IGF-1水平降低,则影响了营养物质-胰岛素-IGF代谢轴的正常功能,进一步引发喂养困难,但其具体机制还需进一步研究。

| [1] | 中华医学会儿科学分会新生儿学组. 城市早产儿流行病学初步调查报告[J]. 中国当代儿科杂志, 2005, 7(1): 25-28. |

| [2] | 唐振, 李明霞, 周英. 早产儿喂养不耐受发病机制研究进展[J]. 中国儿童保健杂志, 2011, 19(6): 546-548. |

| [3] | 王娜, 佐日汗·艾依莎, 王琳, 等. 早产儿喂养不耐受的相关因素分析[J]. 临床急诊杂志, 2011, 12(4): 259-261. |

| [4] | 陆青梅. 早产儿喂养不耐受研究进展[J].右江民族医学院学报, 2010, 3(32): 401-403. |

| [5] | 常艳美, 刘惠丽, 葛美茹, 等. 早产儿喂养不耐受的临床特征分析[J]. 中国新生儿科杂志, 2006, 21(5): 268-270. |

| [6] | Savino F, Liguori SA, Fissore MF, et al. Looking for a relation between serum leptin concentration and body composition paramaters in healthy term infants in the 6 months of life[J].Pediatr Gastroenterol Nutr, 2008, 46(3): 348-351. |

| [7] | 郑琳琳, 姚兴家, 吴辉, 等. 饮食诱导雄性肥胖大鼠生长激素轴变化[J]. 中国公共卫生, 2005, 21(3): 269-270. |

| [8] | Ng PC. Use of oral erythmmycin for the treatment of gaztrointestinal dysmotility in preterm infants[J]. Neonatology, 2009, 95(2): 97-104. |

| [9] | Kleinman RE, Berseth C, Castillo duran C, et al. Perinatal nutrition and gastroin testinal disorders: working group report of the second world congress of pediatric gastroen terology, hepatology and nutrition[J]. J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2004, 39(6): S703-S710. |

| [10] | 杨嘉琛, 朱绪亮, 郑亚文, 等. 早产儿喂养不耐受的高危因素[J]. 广东医学, 2009, 30(7): 1083-1085. |

| [11] | 余章斌, 韩树萍, 陈玉林, 等. 我国早产儿喂养不耐受危险因素的Meta分析[J].中国新生儿科杂志, 2010, 25(6): 346-360. |

| [12] | 唐振, 付阳喜, 曹嫚, 等. 早产小于胎龄儿喂养不耐受影响因素分析[J]. 中国全科医学, 2012, 15(7C): 2391-2393. |

| [13] | 缪晓林, 崔曙东, 郭丽敏, 等.不同胎龄早产儿喂养不耐受危险因素[J]. 江苏医药, 2013, 39(24): 2997-2999. |

| [14] | 谢彦奇, 陆俏群. 不同血药质量浓度氨茶碱对低出生体质量儿喂养不耐受的影响[J]. 实用儿科临床杂志, 2008, 23(14): 1112-1114. |

| [15] | 张巍, 童笑梅, 王丹华, 等. 早产儿医学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 142-157. |

| [16] | 李岚芳. 益生菌治疗早产儿喂养不耐受的临床观察[J]. 海南医学院学报, 2011, 17 (6): 826-827. |

| [17] | 刘芳, 余唯琪. 高胆红素血症早产儿血清胰岛素样生长因子-1水平的变化及其临床意义[J]. 实用儿科临床杂志, 2012, 27(2): 110-112. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17