川崎病(Kawasaki disease,KD)即皮肤黏膜淋巴结综合征,是儿童时期常见的一种以全身血管炎为主要病变的急性发热性自限性疾病。目前大剂量静脉注射丙种球蛋白(IVIG)联合阿司匹林是治疗KD公认的有效方法。研究显示,约有10%~20%患者经过首次IVIG治疗后仍有持续发热或热退后再次发热[1, 2, 3],称为IVIG无反应KD或耐药KD[4],3%~5%的患儿形成冠状动脉瘤。对于该类患者的治疗,国内外大多学者赞同第2次甚至第3次使用IVIG治疗[5, 6],治疗失败后,再联合激素、乌司他丁、生物制剂或免疫抑制剂等方法治疗[5, 7, 8, 9],这无形中增加了患者的治疗成本。因此,寻找安全、经济、有效的治疗KD的方法成为必要。近几年,乌司他丁已广泛用于脓毒血症患者的治疗,因其为广谱蛋白水解酶抑制剂,对粒细胞酶等多种酶有抑制作用,并能降低血浆内皮素水平,从而起到保护血管内皮的作用[10, 11]。目前,日本儿科心脏和心脏外科协会在KD治疗指南中已将乌司他丁列为二线药物[12]。本研究针对一些因经济等原因不能承担IVIG治疗的患儿,根据入院时的病情,在充分告知的情况下,采用静脉注射甲基强的松龙联合乌司他丁方案进行治疗,现对其疗效及安全性进行评价。 1 资料与方法 1.1 研究对象

选取2011年1月1日至2013年12月31日在乌鲁木齐儿童医院风湿免疫科因诊断为KD而住院的患儿104例为研究对象,所有患儿均符合2005年第五届国际KD会议修订的KD诊断标准[13]。排除标准:(1)不典型KD;(2)发热病程超过10 d;(3)合并或继发细菌感染者;(4)未按期随访、失访者。采用非随机对照研究的方法,根据患儿病情和家长意愿将患儿分为IVIG组和乌司他丁组。IVIG组58例,其中男43例,女15例,男 : 女为2.87 : 1;平均年龄2.5±1.8岁,<3岁36例(62%),3~9岁22例(38%);平均体重13±4kg;乌司他丁组46例,其中男28 例,女18 例,男: 女为1.56 : 1;平均年龄3.6±2.9岁,<3 岁22例(48%),3~9岁21例(46%),>9岁3例(7%);平均体重18±10 kg;两组患儿在性别构成上差异无统计学意义,但在年龄、体重上乌司他丁组患儿大于IVIG组(P<0.05)。本研究获得医院医学伦理委员会批准,两组患儿治疗前均向患儿家属进行充分告知,并签署知情同意书。 1.2 药物剂量及使用方法

(1)首次治疗方案:乌司他丁组:于病程5~10 d内静脉滴注甲基强的松龙(生产批号:X03661,辉瑞公司)每日15 mg/kg,连续3d;改口服泼尼松(生产批号:100702,上海信宜药业)每日1~2 mg/kg,4周内减停;联合静脉滴注乌司他丁(生产批号:031011011,广东天普生化医药股份有限公司)每日15 000 U/kg,分3次给药,连续5d。IVIG组:于病程5~10 d内给予IVIG(生产批号:201004B023,成都蓉生药业)2.0 g/kg,在8~12 h内1次冲击治疗。

(2)再次治疗方案:乌司他丁组:如体温不降或出现冠状动脉扩张加用IVIG 2 g/kg冲击治疗。IVIG组:治疗48 h体温不降者再次给予IVIG 2 g/kg冲击治疗或根据病情及家长经济情况加用糖皮质激素+乌司他丁联合治疗,体温正常者出现中度以上冠状动脉瘤或轻度冠状动脉瘤伴随呈串珠样改变者加用乌司他丁治疗。

(3)基础治疗:所有患者口服阿司匹林每日50 mg/kg,潘生丁每日5 mg/kg,维生素E每日20 mg/kg,连续2周;体温正常72 h后阿司匹林减量为每日5 mg/kg;8周时行心脏彩超(美国VOLUSONE8)复查冠状动脉,正常者停用阿司匹林及所有药物,不正常者继续服用至正常时停用。 1.3 观察指标及随访

主要指标:于患儿治疗前、治疗后1、2、3、8周及3、6、12个月时由超声室主治医师职称人员进行心脏超声检查,观察冠状动脉内径变化情况。参考冠状动脉扩张的超声心动图诊断标准[14],正常(0 度):<3 岁冠状动脉内径≤ 2.5 mm,3~9 岁冠状动脉内径≤ 3.0 mm,>9岁冠状动脉内径≤ 3.5 mm;轻度扩张(Ⅰ度):瘤样扩张明显而局限,内径<4mm;中度冠状动脉瘤(Ⅱ度):可为单发、多发或广泛性,内径为4~7 mm。重度巨大冠状动脉瘤(Ⅲ度):巨瘤内径≥ 8 mm,多为广泛性,累及1 支以上。次要指标:(1)观察治疗后24 h、48 h热退的例数,以体温降至37℃以下,并维持正常水平48 h 以上为标准;(2)观察治疗后48 h治疗无效的例数,以及再次治疗后的结局;(3)检测患儿外周血白细胞(WBC)、血红蛋白(HB)、血小板计数(PLT)及C反应蛋白(CRP)、血沉水平;(4)统计平均住院费用。所有患儿随访至少6 个月以上,其中最长随访时间3 年,随访资料包括冠状动脉超声检查及心电图检查结果。 1.4 统计学分析

应用SAS JMP PRO 11.2.0 统计软件对数据进行统计学分析,计量资料采用均数±标准差(x±s)表示,两组间比较采用重复测量方差分析;计数资料采用例数和百分比(%)表示,两组间比较采用Wilcoxon 检验,P<0.05 为差异有统计学意义。 2 结果 2.1 两组治疗前后冠状动脉内径的变化

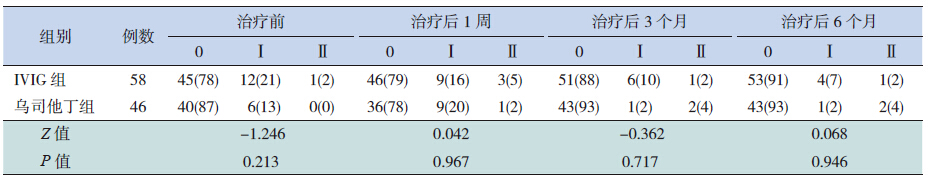

乌司他丁组与IVIG组患儿冠状动脉内径在治疗前,治疗后1周、3个月及6个月随访结果相比,差异均无统计学意义(P>0.05),见表 1。

| 表 1 两组治疗前后冠状动脉内径变化比较[ 例(%)] |

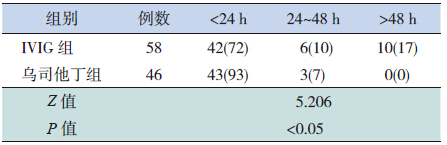

乌司他丁组93% 患儿在24 h内体温恢复正常,所有患儿均在48 h内恢复正常体温;IVIG组体温恢复情况差于乌斯他丁组,仍有17%的患儿热退时间超过48 h,两组体温恢复情况比较差异有统计学意义(P<0.05),见表 2。

| 表 2 两组体温恢复正常情况比较[ 例(%)] |

乌司他丁组的46例患儿体温均在治疗48 h内恢复正常,有2例(4%)给予补充治疗,其中1例为男婴,10个月,在治疗2周后再次发热,左侧冠状动脉内径3.0 mm,右侧冠状动脉内径4.6 mm,呈瘤样扩张,加用IVIG(2 g/kg)后体温正常,1年随访时左侧冠状动脉内径3.0 mm,右侧冠状动脉内径3.7 mm,呈瘤样扩张;另1例为女患儿,4岁,在第1 次患病后的15个月再次发病,加用IVIG(2 g/kg)治疗,体温正常7 d后复查左侧冠状动脉内径4.4~5.5 mm,右侧冠状动脉内径3.9~5.6 mm,30个月时随访左侧冠状动脉内径3.1 mm,右侧冠状动脉内径2.9 mm,运动负荷心电图未见异常。

IVIG组的58例患儿中有10例(17%)在治疗48 h内体温未恢复正常,给予补充治疗,其中2例(3%)给予静脉滴注甲基强的松龙(每日15 mg/kg)治疗后体温正常;其余8例给予第2次IVIG(2 g/kg)(其中1例同时联合乌司他丁)治疗,有3例体温正常;5例仍然发热,对其中的2例加用乌司他丁(每日15 000 u/kg)治疗,2例同时给予静脉滴注甲基强的松龙(每日2 mg/kg)+乌司他丁(每日15 000 u/kg)治疗后体温正常,1例给予第3次IVIG(2 g/kg)治疗后仍发热,加用静脉滴注甲基强的松龙(每日2 mg/kg,连续3 d)后体温正常。 2.4 两组治疗前后CRP及血沉的变化

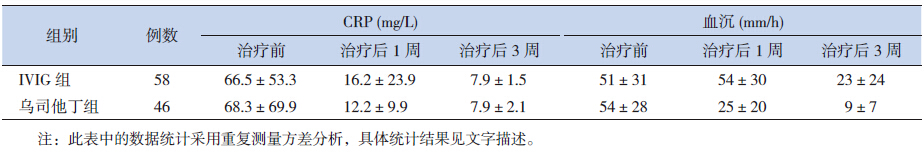

不同治疗方案对两组患儿CRP水平的影响差异无统计学意义(F=0.00004,P=0.9476);不同时间点两组患儿的CRP水平比较差异有统计学意义(F=0.9830,P<0.001);患儿CRP水平在不同治疗方案下不同时间点变化的趋势相同(F=0.0130,P=0.5231)。不同治疗方案对两组患儿血沉的影响差异有统计学意义(F=0.1170,P=0.0008);不同时间点两组患儿的血沉比较差异有统计学意义(F=1.3981,P<0.001);患儿血沉在不同治疗方案下不同时间点变化的趋势不同(F=0.3147,P<0.001)。见表 3。

| 表 3 两种治疗方案不同时间点CRP和血沉的变化(x±s) |

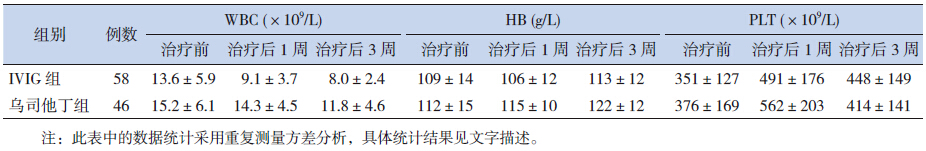

不同治疗方案对两组患儿WBC 水平的影响差异有统计学意义(F=0.2892,P<0.001);不同时间点两组患儿的WBC水平比较差异有统计学意义(F=0.4875,P<0.001);患儿WBC水平在不同治疗方案下不同时间点变化的趋势不同(F=0.0934,P=0.0110)。不同治疗方案对两组患儿HB水平的影响差异有统计学意义(F=0.1077,P=0.0013);不同时间点两组患儿的HB 水平比较差异有统计学意义(F=0.5353,P<0.001); 患儿HB水平在不同治疗方案下不同时间点变化的趋势不同(F=0.0726,P=0.0290)。不同治疗方案对两组患儿PLT水平的影响差异无统计学意义(F=0.0039,P=0.5344);不同时间点两组患儿的PLT水平比较差异有统计学意义(F=1.0709,P<0.001);患儿PLT水平在不同治疗方案下不同时间点变化的趋势不同(F=0.0701,P=0.0360)。见表 4。

| 表 4 两种治疗方案不同时间点WBC、HB和PLT的变化(x±s) |

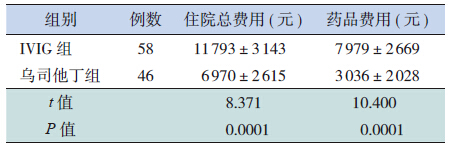

乌司他丁组患儿住院总费用及药品费用远低于IVIG组,差异有统计学意义(P<0.01)。见表 5。

| 表 5 两组患儿平均住院费用和药品费用比较(x±s) |

多项研究表明KD发病机制和病理改变[15, 16, 17]是由免疫系统的异常激活所致的全身血管炎。一些细胞因子尤其是抗中性粒细胞胞浆抗体等激活中性粒细胞引起KD早期的血管炎性损伤[8],而糖皮质激素可直接作用于细胞膜糖皮质激素受体,具有明显的稳膜及阻断受体活化作用,并抑制多种细胞因子及COX2,发挥阻断炎症的作用[18]。国内外学者多项研究显示:皮质激素联合阿司匹林不论在KD的初始治疗还是在IVIG前使用,均能很好的控制体温,而且能够促进扩张的冠状动脉恢复,减少冠状动脉病变的发生[19, 20, 21, 22]。乌司他丁是一种胰蛋白酶抑制剂,也是一种多形核白细胞(PMN)抑制剂、自由基清除剂及抗内源性休克作用的药物。凌丽[23]在其研究中发现,乌司他丁能降低KD患儿血清中肿瘤坏死因子-α及IL-6表达,改善血管内皮状态,进而减少了炎症反应对血管壁的损伤。在KD早期应用乌司他丁能阻断PMN的致病途径,抑制PMN对纤维蛋白和弹性蛋白的破坏,起到预防CAA及冠状动脉狭窄形成等并发症的作用。Sundel等[19]对耐IVIG患者给予静脉滴注5~9 d的乌司他丁,有效地控制了体温。

本研究采用甲基强的松龙联合乌司他丁对KD进行治疗,从热退时间上比较,乌司他丁组在治疗后24 h内体温正常者比例远高于IVIG组。从对冠状动脉内径的随访结果看,两组患儿在治疗前、治疗后1周及3、6个月随访结果相比差异无统计学意义。乌司他丁组中有2例患儿在体温正常后发生中度冠状动脉瘤,IVIG组中也有1例,但恢复较乌司他丁组快,可能与IVIG组在第一次治疗失败后的急性期给予积极补充治疗有关。此外,乌司他丁组中1例患儿为第二次患病,合并严重低蛋白血症、腹水、肠梗阻,可能对研究结果有一定影响。潘晶莹等[24]提出:KD复发病例冠状动脉损害的发生率明显增高,巨大冠状动脉瘤的发生率也高于初次发病病例的1.5~2倍。因此,对于KD复发病例治疗应首选IVIG或联合激素治疗,以减少冠状动脉瘤发生的机率。从再次治疗情况上看,IVIG组中有10例(17%)患儿在第一次治疗后无反应,与文献报道一致[25, 26]。1例患儿在使用了3次IVIG(2.0 g/kg)后仍发热,加用静脉甲基强的松龙(每日2 mg/kg)后体温得以控制,8例给予第2次IVIG(2.0 g/kg)治疗,3例体温正常。Newburger等[27]认为:对于初次IVIG治疗失败后给予额外的附加治疗其效果有待于重新评价。

从治疗后炎症指标的变化结果看,两组患儿的CRP水平在不同时间点相比没有差别,而对于血沉的影响,乌司他丁组患儿血沉下降的速度较IVIG组快,可能与激素与受体结合后影响前炎症因子NF-κB活性,进而减少致炎细胞因子的释放,减轻炎症反应有关[28]。IVIG组血沉下降的速度较慢可能与输入大量IVIG造成红细胞表面负电荷减少,促使红细胞聚集和叠连,造成血液粘稠度增高有关。但糖皮质激素也可促使红细胞和血红蛋白含量增加,血小板增多、纤维蛋白原浓度增高,引起血液粘稠度增高。所以,在控制血沉方面糖皮质激素作用要优于IVIG。

对于外周血WBC的影响,两组患儿在不同时间点下降水平有所不同,以IVIG组为最快,这可能与乌司他丁组使用激素促进骨髓中中性粒细胞释放增多和使中性粒细胞从循环向血管外游走减少有关。对于HB的影响,两组相比在不同时间点上乌司他丁组要高于IVIG组,随着时间的变化,乌司他丁组HB逐渐升高,IVIG组在治疗后1周有暂时下降,3周时逐渐升高,原因尚不清楚。对于PLT的影响,两种治疗方案对PLT的影响差异无统计学意义。也就是说,在KD的治疗中使用糖皮质激素并非是PLT增高的原因。两组在治疗后1周时PLT均有不同程度的上升,与KD患者血液中的免疫复合物饱和了网状内皮系统,阻止PLT聚集物的消除,使得聚集PLT时释放的产物刺激PLT的生成,使PLT的代谢活跃有关。此外也可能与KD急性期血管内皮细胞损伤、血管壁胶原纤维暴露、血小板粘附、活化有关。

从两组患儿的基础资料中可以看出,乌司他丁组患儿年龄、体重均高于IVIG组。IVIG组中缺少9岁以上年龄组资料,这是本研究的遗憾。因IVIG治疗剂量是按体重计算,对于大年龄、体重较大的患儿来说,IVIG的使用无疑增加家长的经济负担,造成大年龄儿童选择IVIG治疗的比例少。从两组患儿的住院费用进行比较,乌司他丁组的总住院费用、药物费用大大低于IVIG组。也就是说,短期的激素冲击治疗没有增加医院感染及其他不良反应的发生率。

通过本研究显示,对于KD在早期使用糖皮质激素能很好的控制炎症,乌司他丁可阻止血管纤维蛋白和弹性蛋白的破坏,联合阿司匹林抗凝可弥补激素的不足,三者联合使用并无增加发生冠状动脉病变的风险。中国地域辽阔,存在各地区经济发展不平衡、贫富差距大等状况,针对KD的治疗应在保证疗效及安全性的前提下有多种方案供不同人群选择,甲基强的松龙联合乌司他丁治疗不失为一种安全、有效、价廉的治疗方案。

志谢:感谢新疆医科大学附属中医医院医学研究设计与数据处理中心孙奇老师对本研究中的统计分析部分给予的帮助。

| [1] | Fury W, Tremoulet AH, Watson VE, et al. Transcript abundance patterns in Kawasaki disease patients with intravenous immunoglobulin resistance[J]. Hum Immunol, 2010, 71(9): 865-873. |

| [2] | Nakamum Y, Yashiro M, Uehara R, et al. Epidemiologic features of Kawasaki disease in japan: resuits of the 2009-2010 nationwide survey[J]. J Epidemiol, 2012, 22(3): 216-221. |

| [3] | 李焰, 王献民, 柳颐龄, 等. 川崎病患儿并发冠状动脉病变的危险因素分析[J]. 中国当代儿科杂志, 2012, 24(12): 938-941. |

| [4] | Prieto TL, Cuesta RM, Guillen MS, et al. Kawasaki disease: diagnosis and treatment[J]. An Pediatr(Barc), 2010, 73(1): 25-30. |

| [5] | 张敏, 胡秀芬. 丙种球蛋白无反应型川崎病研究进展[J]. 中华实用儿科杂志, 2013, 28(21): 1672-1676. |

| [6] | Freemman AF, Shulman ST. Refractory Kawasaki disease[J]. Pediatr Infect Dis J, 2004, 23(5): 463-464. |

| [7] | Jibiki T, Kato I, shiohama T, et al. Intravenous immune globulin plus corticosteroids in refractory Kawasaki diseas[J]. Pedio Int, 2011, 53(5): 729-735. |

| [8] | Suzuki H, Terai M, Hamada H, et al. Cyclosporin A treatment for Kawasaki disease refractory to initialand additional intravenous immunoglobulin[J]. Pediatr Intfect Dis J, 2011, 30(10): 871-876. |

| [9] | Ravelli A, Magni-Manzoni S, Pistorio A, et al. Preliminary diagnosis guidelines for macrophage activation syndrome complicating systemic juvenile idiopathic arthritis[J]. J Pediatr, 2005, 146(5): 598-604. |

| [10] | 董华生, 陈怿, 苏磊, 等. 乌司他丁对重度中暑患者血管内皮细胞损伤的保护作用[J]. 广东医学, 2011, 32(12): 1574-1576. |

| [11] | 王古岩, 何爱霞, 王明义, 等. 乌司他丁对非体外循环冠状动脉旁路移植术患者内皮功能的影响[J]. 中国循环杂志, 2007, 22(2): 107-109. |

| [12] | Research Committee of the Japanese Society of Pediatric Cardiology; Cardiac Surgery Committee for Development of Guidelines for Medical Treatment of Acute Kawasaki Disease. Guidelines for medical treatment of acute Kawasaki disease: report of the Research Committee of the Japanese Society of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery (2012 revised version)[J]. Pediatr Int, 2014, 56(2): 135-158. |

| [13] | Ayusawa M, Sonobe T, Uemura S, et a1. Revision of diagnostic guidelines for Kawasaki disease(the 5th revised edition)[J]. Pediatr Int, 2005, 47(2): 232-234. |

| [14] | 梁翊常. 皮肤黏膜淋巴结综合症[M]//胡亚美, 江载芳. 诸福棠实用儿科学(上册). 第7版. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 689-705. |

| [15] | 刘芳. 川崎病的病因及发病机制研究进展[J]. 实用儿科临床杂志, 2011, 26(21): 1671-1618. |

| [16] | Rowley AH, Shulman ST. Pathogenesis and management of Kawasaki disease[J]. Expert Rev Anti Infect Ther, 2010, 8(2): 197-203. |

| [17] | 汪云, 马官福, 伏瑾, 等. 川崎病患儿血清白细胞介素-6、白细胞介素-8水平变化及其冠状动脉损伤的关系[J]. 实用儿科临床杂志, 2010, 25(9): 632-633. |

| [18] | 刘颖, 冀石梅. 川崎病的甲基氢化泼尼松治疗[J]. 中华儿科杂志, 2002, 40(12): 753-754. |

| [19] | Sundel RP, BakerAL, Fulton DR, et al. Corticosteroids in the initial treatment of Kawasaki disease: report of a randomized trial[J]. J Pediatr, 2003, 142(6): 611-616. |

| [20] | 陈茂荣, 杨运刚. 甲基泼尼松龙治疗川崎病的疗效及对冠状动脉影响的探讨[J]. 临床儿科杂, 2006, 24(6): 520-522. |

| [21] | 李晓惠. 川崎病诊断与治疗新进展[J]. 中华实用儿科杂志, 2013, 28(1): 9-13. |

| [22] | 吴本清, 毛安定. 皮质激素治疗川崎病的现状评述[J]. 中国当代儿科杂志, 2001, 3(5): 5-6. |

| [23] | 凌丽. 乌司他丁对川崎病患儿血清TNF-α、IL-6表达影响研究[J]. 中国医药导刊, 2010, 12(7): 1185-1186. |

| [24] | 潘晶莹, 白玉新, 朱华. 我国川崎病的流行病学特征[J]. 国际儿科学杂志, 2013, 5(40): 466-469. |

| [25] | Ashouri N, Takahashi M, Dorey F, et al. Risk factors for nonresponse to therapy in Kawasaki disease[J]. J Pediatr, 2008, 153(3): 365-368. |

| [26] | 张伟, 李秋, 赵晓东, 等. 942例川崎病的临床分析[J]. 中华儿科杂志, 2006, 44(5): 324-328. |

| [27] | Newburger JW, Takahashi M, Gerber MA, et al. Diagnosis, treatment, and long-term management of Kawasaki disease: a statement for health professionals from the Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the Young, American Heart Association[J]. Circulation, 2004, 110(17): 2747-2771. |

| [28] | Liakopoulos OJ, Sehmitto JD, Kazanaier S, et al. Cardiopulmonary and systemic effects of methylperdniisolone in patients undergoing eardiac surgery[J]. Arm Thorac Surq, 2007, 84(1): 110-119. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17