过敏性疾病是由过敏原刺激机体所致的异常免疫反应所引起。2007 年,世界卫生组织确认,过敏已经成为发达国家儿童排名第一位的环境流行性疾病[1]。过敏原暴露的持续时间、剂量、种类可能与过敏患者患何种过敏性疾病有关,并影响病情发展。文献报道,草花粉过敏影响了患者的过敏症状和生活质量,过敏症状可以在花粉暴露后持续5 d,患者暴露于低剂量的花粉就会出现鼻和眼部过敏,但出现哮喘需要更高浓度的花粉暴露(50 g/m3)[2]。室内尘螨过敏原含量对患儿的哮喘控制水平、尘螨致敏程度的影响呈现季节、区域和螨依赖性[3]。因此,明确不同类型过敏性疾病的阳性过敏原分布特征,对于指导临床医师对过敏的干预(如回避或特异性治疗)具有积极促进作用。

本研究采用皮肤点刺试验(skin prick test,SPT)对1 179 例6 个月至17 岁过敏性疾病患儿进行过敏原检测,对各组不同过敏性疾病患儿的年龄分布特点、过敏原的阳性构成、阳性过敏原的数量和种类等检测结果进行探讨,样本量较大,研究的疾病为儿童期最常见的过敏性疾病,研究的对象为单一过敏症患儿和混合过敏症患儿,为儿童过敏性疾病的病因学诊断、治疗和预防提供理论依据。 1 资料与方法 1.1 研究对象及分组

2012 年1 月至2013 年6 月因过敏症状在我院过敏免疫科就诊的患儿1 179 例,其中男728 例,女451 例,年龄范围6 个月至17 岁。患儿外周血嗜酸性粒细胞均≥ 0.5×109/L。由专科医师询问并记录现病史、早期过敏性疾病个人史、过敏性疾病家族史、既往临床诊断和治疗情况。根据临床诊断分成6 组:特应性皮炎组(140 例)、过敏性胃肠炎组(37 例)、过敏性结膜炎组(77 例)、过敏性鼻炎组(301 例)、哮喘组(295 例)、混合过敏性疾病组(同时患2 种及以上过敏症,329 例)。各临床诊断均符合诊断标准[4, 5, 6, 7, 8]。患儿均来自上海及其周边地区。 1.2 研究方法

所有患儿均做SPT,采用国际标准化的变应原试剂(德国Allergopharma 公司提供的试剂盒)24 种,包括尘螨类(粉尘螨、屋尘螨),真菌类(交链孢菌属、特异青霉),宠物类(猫、狗),树花粉组(桦木、刺槐、白杨、柳属、悬铃木属),草花粉组(艾蒿、豚草),食物组(牛奶、鸡蛋、花生、黄豆、小麦、腰果、鳕鱼、鲤鱼、虾、蟹、猪肉)。阳性对照:1 g/L 组胺( 德国Allergopharma 公司提供);阴性对照为生理盐水。由专科护士操作,取上述变应原试剂依次滴在患儿双前臂掌侧或背部皮肤,用一次性消毒点刺针垂直轻刺在液滴中(以不出血为度),5 min 后拭去残留液,20 min 后观察并记录皮肤反应。所有受试者SPT 前7 d 均停用抗组胺药和糖皮质激素。 1.3 SPT 结果判断标准

参照点刺液试剂盒说明,以变应原试剂所致的皮肤风团或红晕大小为标准,阳性对照需大于阴性对照疹团直径3 mm。皮肤反应强度与阳性对照相似为(3+),皮肤反应较阳性对照强为(4+),较弱为(+)或(2+),(+)以上即作为阳性来统计。(3+)和(4+)定义为强阳性反应。 1.4 统计学分析

采用SPSS 19.0 统计软件进行数据分析。计量资料用中位数(范围)表示,组间比较采用非参数检验。计数资料数据用例数和百分比[n(%)]表示,组间比较采用卡方检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。 2 结果 2.1 不同过敏性疾病患儿的年龄分布

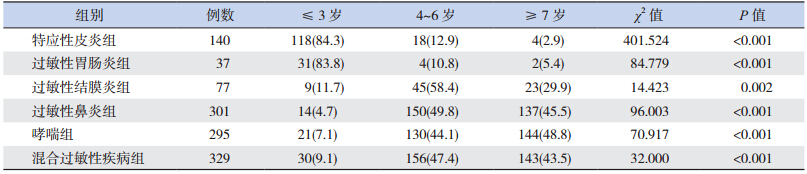

特应性皮炎组的中位年龄为0.9 岁( 范围0.5~11 岁),其中≤ 3 岁患病的人数占84.3%;过敏性胃肠炎组的中位年龄为1 岁(范围0.5~7 岁),其中≤ 3 岁患病人数占83.8%;过敏性结膜炎组和过敏性鼻炎组的中位年龄分别为6 岁(范围2~15 岁)和6 岁(范围1~17 岁),哮喘组的中位年龄为6 岁(范围0.8~14 岁),3 组均以4 岁以上儿童占多数;混合过敏性疾病组的中位年龄为6 岁(范围0.6~15 岁),4 岁以上儿童占多数。各个过敏性疾病组年龄分布差异均有统计学意义(P<0.05),见表 1。

| 表 1 各组患儿的年龄分布 [n(%)] |

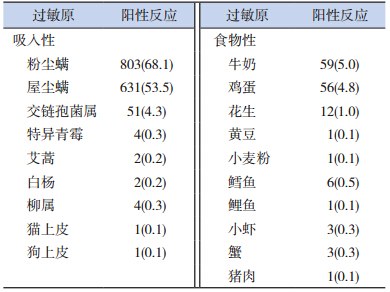

1179 例患儿的过敏原阳性总检出率为82.0%,其中特应性皮炎组过敏原阳性检出率为81.4%、过敏性胃肠炎组59.5%、过敏性结膜炎组77.0%、过敏性鼻炎组95.0%、哮喘组77.0%、混合过敏性疾病组78.1%。阳性率最高的前两位吸入过敏原是粉尘螨(68.1%)和屋尘螨(53.5 %),阳性率最高的前两位食物过敏原是牛奶(5.0 %)和鸡蛋(4.8%)。所有患儿中,霉菌过敏原阳性者共55 例(4.7%),花粉过敏原阳性者8 例(0.7%),宠物过敏原阳性者2 例(0.2%),其他食物过敏原阳性者28 例(2.4%)。过敏原阳性率分布见表 2。

| 表 2 1179 例患儿的过敏原构成 [n(%)] |

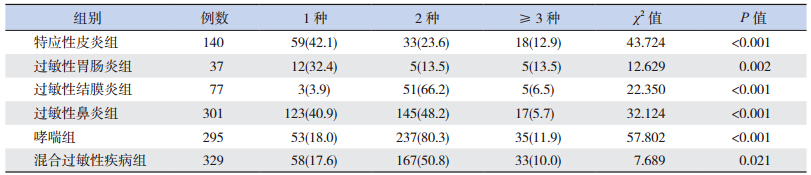

特应性皮炎组和过敏性胃肠炎组以1 种过敏原阳性占多数,而过敏性结膜炎组、过敏性鼻炎组、哮喘组及混合过敏性疾病组均以两种过敏原阳性 占多数。各个过敏性疾病组过敏原数量分布的差异均有统计学意义(P<0.05),见表 3。

| 表 3 不同过敏性疾病患儿致敏的过敏原数量比较 [n(%)] |

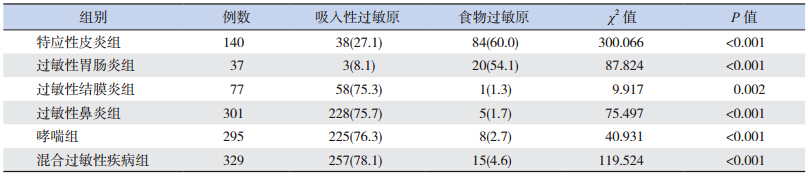

特应性皮炎组最常见的强阳性过敏原是鸡蛋(9.3%)、粉尘螨(8.6%),以食物过敏原阳性为主;过敏性胃肠炎组最常见的强阳性过敏原是鸡蛋(29.7%)、牛奶(13.5%),以食物过敏原阳性为主;过敏性结膜炎组最常见的强阳性过敏原是粉尘螨(61.0%)和屋尘螨(54.6%),以吸入性过敏原阳性为主;过敏性鼻炎组最常见的强阳性过敏原是粉尘螨(39.5%)和屋尘螨(19.3%),以吸入性过敏原阳性为主;哮喘组最常见的强阳性过敏原是粉尘螨(41.0%)和屋尘螨(33.2%),以吸入性过敏原阳性为主;混合过敏性疾病组最常见的强阳性过敏原是粉尘螨(43.5%)和屋尘螨(35.9%),以吸入性过敏原阳性为主。各个过敏性疾病组过敏原种类分布的差异均有统计学意义(P<0.05),见表 4。

| 表 4 不同过敏性疾病患儿过敏原种类的比较 [n(%)] |

儿童时期主要的过敏性疾病包括支气管哮喘、过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、特应性皮炎以及食物过敏。由于靶器官不同,不同过敏性疾病的临床表现各有特征。支气管哮喘以气道黏膜慢性炎症和气道高反应性为特征,表现为反复发作性咳嗽、气喘,常夜间或凌晨发作。过敏性鼻炎是以鼻腔黏膜嗜酸细胞浸润为特征的慢性炎症,表现为季节性或常年性鼻痒、喷嚏、流涕。过敏性结膜炎是睑结膜和球结膜的过敏性炎症,表现眼痒、球结膜和睑结膜充血、流泪。特应性皮炎又称异位性皮炎、湿疹,是皮肤的慢性特应性炎症,表现为皮肤多形性皮损、渗出、瘙痒、增生。食物过敏是免疫介导的对食物的不良反应,可以表现为胃肠道症状、皮肤症状或者呼吸道症状,重者可发生过敏性休克[9]。同时,不同过敏性疾病致敏的过敏原也可能不同,例如呼吸系统过敏多以吸入性过敏原致敏为主,而皮肤和消化系统过敏与食入性过敏原致敏关系更为密切。因此了解不同过敏性疾病阳性过敏原特点,对疾病的防治具有重要意义。

哮喘、过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、特应性皮炎等过敏性疾病主要是IgE 引起的I 型变态反应,而食物过敏可由IgE 介导、非IgE 介导或两者混合介导,其中IgE 介导的过敏反应占多数[8, 10]。过敏原检测是诊断过敏性疾病的重要依据。SPT 因安全、易操作、重复性好、敏感性高、与临床疾病相关性好,目前被公认为最好的检测过敏原的体内试验方法。过敏原阳性反应的级别越高,发生过敏反应的可能越大。在本组资料中,1 179 例过敏性疾病患儿的年龄范围为6 个月至17 岁,过敏原阳性总检出率为82.0%,各组的过敏原阳性检出率均超过50% 以上,也证实了在临床对患过敏性疾病儿童做过敏原检测首选SPT 的可行性。本研究显示,阳性率最高的吸入性过敏原前两位是粉尘螨(68.1%)和屋尘螨(53.5%);阳性率最高的前两位的食物过敏原是牛奶(5.0%)和鸡蛋(4.8%),与既往文献报道一致[3, 11, 12, 13, 14, 15]。

本研究中,特应性皮炎组和过敏性胃肠炎组的中位年龄在1 岁左右,以≤ 3 岁的儿童为主,而过敏性结膜炎、过敏性鼻炎、哮喘和混合过敏性疾病组的中位年龄在6 岁左右,以4 岁以上儿童多见。在过敏原数量的分布上,特应性皮炎组和过敏性胃肠炎组以1 种过敏原阳性为主,过敏性结膜炎、过敏性鼻炎、哮喘和混合过敏性疾病组均以两种过敏原阳性占多数,说明随着患儿年龄的增长、合并过敏性疾病的增多,过敏原阳性的种类也增多。

在过敏原种类的分布上,特应性皮炎组和过敏性胃肠炎组均以食物过敏原阳性为主,特应性皮炎组最常见的过敏原是鸡蛋和粉尘螨,过敏性胃肠炎组最常见的过敏原是鸡蛋和牛奶。在特应性皮炎合并过敏性胃肠炎患者中,强阳性的过敏原也是牛奶和鸡蛋。说明食物过敏是特应性皮炎和胃肠道过敏症患者的主要致病原因。多项报道也证实,婴儿特应性皮炎与IgE 介导的食物过敏相关,而这一作用随年龄增长逐步减弱[16, 17, 18]。婴儿期发生特应性皮炎是发生IgE 介导的食物过敏的危险因素,2 岁以下儿童如果早期发生特应性皮炎或者患有严重特应性皮炎均应考虑食物过敏,并推荐做食物过敏评估。但值得注意的是,本研究中,过敏性胃肠炎组的SPT 阳性检出率较低(59.5%)。部分特应性皮炎患儿在临床病史中也显示,虽然牛奶SPT 阴性,但回避普通配方奶粉改氨基酸配方后,皮炎症状获得明显改善。其原因可能与部分患者是非IgE 介导的食物过敏有关。IgE 介导的食物过敏大多发生在进食过敏食物后数分钟,表现为皮肤症状(皮肤瘙痒、红斑、荨麻疹、血管水肿、湿疹加重)、胃肠道症状(呕吐、腹泻、肠痉挛、腹痛)和呼吸道症状(鼻炎和结膜炎发作)。而非IgE 介导的食物过敏往往SPT 和sIgE 阴性,大多数发生在进食过敏食物后2~72 h,可表现为特应性皮炎、胃肠道症状(肠痉挛、返流、拒食、腹泻、肛周发红、便秘、腹痛、呕吐、血便、黏液便)和呼吸道症状(卡他症状)[19]。因此,对于特应性皮炎和(或)过敏性胃肠炎的婴幼儿患者,如果症状呈急性发作,绝大多数病例的诊断只需结合明确的临床病史和SPT 阳性结果,不需要进一步的口服激发试验[18]。但对于食物过敏原SPT阴性的这类疾病患者,也不能完全排除食物过敏的可能性,可进行可疑食物的饮食回避和再导入。NICE 指南也建议:对于6 个月以下、中重度特应性皮炎非母乳喂养的患儿应提供6~8 周深度水解配方或氨基酸配方奶粉取代普通配方奶粉[17]。

本研究77 例过敏性结膜炎患儿中食物过敏原呈阳性者仅1 例;301 例过敏性鼻炎和295 例哮喘患儿中,食物过敏原阳性者分别为5 例和8 例,说明过敏性结膜炎、鼻炎、哮喘患者中食物过敏阳性者比例低,一般不需要特殊食物禁忌。文献报道也支持本研究的结论,国外一项对512 例学龄前儿童的食物过敏研究显示,牛奶过敏患者占42.3%,鸡蛋过敏患者占21%,表现为消化道过敏症状者80%,表现为皮肤过敏症状15%,表现为呼吸道过敏症状1%,皮肤合并消化道症状者5%[13]。国内对三城市婴幼儿食物过敏的调查也发现,食物激发试验过程中皮肤症状为最常见,其次是胃肠道症状( 如腹泻、呕吐),无一例发生呼吸道症状[15]。

本研究中,过敏性结膜炎组、过敏性鼻炎组、哮喘组最常见的过敏原都是粉尘螨和屋尘螨。既往的多项过敏原研究均表明,尘螨是我国过敏性鼻炎和过敏性哮喘患儿的主要过敏原,并以粉尘螨为主,床垫、枕头、沙发区域是尘螨过敏原的主要来源[3, 11, 12]。但对花粉、霉菌和宠物过敏原的阳性的报道不一。在我国华北地区,艾蒿是春季过敏性鼻炎的主要过敏原[9]。北京的报道显示,330 例过敏性鼻炎患儿,首要变应原为混合真菌(52.4%)[20]。而广州地区对625 例过敏性鼻炎患儿的过敏原调查发现,花粉和霉菌的阳性率很低[12]。研究结论的不一致,可能与地域分布、气候特点有关。本组病例中,霉菌过敏原阳性者占4.7%,花粉过敏原阳性者仅0.7%,宠物过敏原阳性者0.2%,提示在上海地区的过敏性疾病患儿中,粉尘螨和屋尘螨是主要吸入性过敏原。我国目前对儿童过敏性结膜炎的过敏原研究鲜有报道,本研究纳入了77 例单一儿童过敏性结膜炎患儿,发现其主要过敏原也是粉尘螨和屋尘螨。

考虑到以单一过敏症儿童作为研究对象可能会影响结论的可靠性,本研究对同时患2 种及以上过敏性疾病的患儿进行了进一步的分析。既往研究证实,非IgE 介导的食物过敏可能累及多系统。40% 以上的非IgE 介导的胃肠道过敏患者同时存在特应性皮炎,并可能出现哮喘、鼻炎及反复呼吸道感染症状[18]。本研究显示,除外同时患特应性皮炎和过敏性胃肠炎的婴幼儿患者,大多数混合过敏症患者临床表现为过敏性鼻炎、结膜炎和哮喘,4 岁以上儿童多见,以吸入性过敏原阳性为主,最常见的强阳性过敏原是粉尘螨和屋尘螨。因此,对有过敏家族史,越早发生特应性皮炎和越严重的特应性皮炎、合并消化道症状、对治疗效果不佳、伴生长发育落后的患儿应优先考虑食物过敏[17]。对4 岁以上的混合过敏症患者,则吸入性过敏原致病的可能性更大。

综上所述,儿童时期主要的过敏性疾病中,阳性率最高的前两位的吸入过敏原是粉尘螨和屋尘螨,阳性率最高的前两位的食物过敏原是牛奶和鸡蛋。随着患儿年龄的增长、合并过敏性疾病的增多,过敏原阳性的种类也增多。特应性皮炎和过敏性胃肠炎患者以婴幼儿为主,鸡蛋和牛奶为主要过敏原,粉尘螨也是特应性皮炎的主要过敏原之一。过敏性结膜炎、鼻炎、哮喘患者和混合过敏症患者以学龄儿多见,尘螨为主要过敏原,食物过敏引起者少见。对于患过敏性疾病儿童,建议首选SPT 进行过敏原评估。由于过敏性疾病的发病机制复杂,SPT 结果应密切结合临床病史进行解读,如SPT 结果和临床病史不符合,可以进行各类食物和吸入性过敏原的激发试验排除SPT的假阳性和假阴性结果。

| [1] | Global surveillance, prevention, and control of chronic respiratory diseases: a comprehensive approach 2007[EB/OL].Switzerland: World Health Organisation (2007). http://www.who.int/gard/publications/GARD%20Book%202007.pdf. |

| [2] | Kiotserids H, Cilio CM, BjermerL, et al. Grass pollen allergyin children and adolescents symptoms, health related qualityof life and the value of pollen prognosis[J/OL]. Clin TranslAllergy, 2013, 3: 19 (Jun 22, 2013). http://www.ctajournal.com/content/3/1/19. |

| [3] | 向莉, 付亚南, 王静, 等. 家庭内尘螨过敏原含量季节变化与儿童哮喘控制水平的相关性[J]. 中华儿科杂志, 2014, 52(3):177-183. |

| [4] | 乔彤, 胡义珍. 儿童过敏性结膜炎诊治进展[J]. 国际眼科杂志, 2007, 7(2): 502-505. |

| [5] | 中华医学会儿科学会呼吸学组, 《中华儿科杂志》编辑委员会(2008 年修订). 儿童支气管哮喘诊断与防治指南[J]. 中华儿科杂志, 2008, 46(10): 745-750. |

| [6] | 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会鼻科组, 中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会鼻科学组、小儿学组, 中华儿科杂志编辑委员会. 儿童变应性鼻炎诊断和治疗指南(2010 年,重庆) [J] . 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2011, 46(1): 772-773. |

| [7] | 中华医学会皮肤性病学会免疫学组. 中国特应性皮炎诊断和治疗指南[J] . 中华皮肤科杂志, 2008, 41(11): 7-8. |

| [8] | The National Institutes of Health. 2010 NIH Guidelines forthe Diagnosis and Management of Food Allergy in the UnitedStates: Report of the NIAID-Sponsored Expert Panel[J]. JAllergy Clin Immunol, 2010, 126(6 Suppl): S1-S58. |

| [9] | 邵洁. 儿童过敏性疾病的早期预防[J]. 临床儿科杂志, 2012,30(4): 398-400. |

| [10] | 邵洁. 儿童食物过敏与急性过敏反应[J]. 临床儿科杂志,2008, 26(1): 1-3. |

| [11] | 成胜权, 强欢, 丁翠玲, 等. 3805 例儿童过敏性疾病吸入性过敏原皮肤点刺试验及临床意义[J]. 中国当代儿科杂志,2012, 14(10): 751-754. |

| [12] | 杨钦泰, 黄雪琨, 陈玉莲, 等. 变应性鼻炎吸入性变应原特异性IgE 检测分析[J]. 中山大学学报(医学科学版), 2009,30(4): 446-449. |

| [13] | David MF, Tamara TP, Dan Atkins, et al. Allergic reactions tofoods in preschool-aged children in a prospective observationalfood allergy study[J]. Pediatrics, 2012, 130(1): e25-e32. |

| [14] | 杨珍, 陈同辛, 周纬. 上海地区720 例特应质儿童食物过敏临床分析[J]. 临床儿科杂志, 2009, 27(5): 458-461. |

| [15] | 陈静, 廖艳, 张红忠, 等. 三城市两岁以下儿童食物过敏现状调查[J]. 中华儿科杂志, 2012, 50(1): 5-9. |

| [16] | Hill DJ, HeineRG, Hosking GS, et al. IgE food sensitization ininfants with eczemaattending a dermatology department[J]. JPediatr, 2007, 151(4): 331-333. |

| [17] | National Institute for Health and Clinical Excellence, NICE:Diagnosis and assessment of food allergy in children and youngpeople inprimary care and community settings[EB/OL]. NICEClinical Guideline 116. London, 2011 (Feb, 2014). http://www.nice.org.uk/CG116. |

| [18] | Anagnostou1 K, Meyer R, Fox A, et al. The rapidly changingworld of food allergy in children[J/OL]. F1000 Prime Reports,2015, 7: 35(Mar 3, 2015). http://f1000.com/prime/reports/m/7/35. |

| [19] | Venter C, Brown T, ShahN, et al. Diagnosis and management ofnon-IgE-mediated cow’s milk allergy in infancy - a UK primarycare practical guide[J/OL]. Clin Transl Allergy, 2013, 3: 23(Jul 8,2013). http://www.ctajournal.com/content/3/1/23. |

| [20] | 戴伟利, 葛文彤, 张杰, 等. 具有变应性鼻炎症状的518 例儿童变应原致敏性高危因素分析[J]. 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志, 2014, 49(4): 277-282. |

2015, Vol. 17

2015, Vol. 17