2. 佛山市妇幼保健院新生儿科, 广东 佛山 528000 ;

3. 佛山市南海区第七人民医院新生儿科, 广东 佛山 528247

胎粪吸入综合征(meconium aspiration syndrome, MAS)是指胎儿排出胎粪污染羊水,在宫内或娩出过程中吸入呼吸道内引起机械性阻塞、化学性炎症而导致一系列全身症状的临床综合征,多发生于足月儿和过期产儿。研究发现,活产儿发生MAS的概率为1.2%,其病死率为3%~12%[1]。MAS可致肺损伤、呼吸衰竭、气漏及持续肺动脉高压(persistent pulmonary hypertension, PPHN),若不及时处理或处理不当,可危及生命,是引起新生儿死亡的主要疾病。针对MAS的治疗,常有气管内滴入肺表面活性物质(pulmonary surfactant, PS)、无创CPAP辅助通气及机械通气等手段,但仍有不少病例出现病情进行性恶化,甚至出现气胸、PPHN及肺出血等并发症导致死亡。如何寻找更有效的MAS治疗方法,是目前亟需解决的问题。

研究表明胎粪可抑制PS活性[2],并通过损害肺血管内皮细胞和肺泡上皮细胞,减少PS合成。同时前瞻性研究证实,胎粪吸入后所引起的一系列细胞因子释放是造成肺部炎症性损伤、疾病发展的主要机制[3-5]。目前,国内已有不少气管内滴入PS或布地奈德雾化吸入治疗MAS的报道[6-9],但关于PS联合布地奈德混悬液气管内滴入治疗MAS的文献报道甚少。本研究拟前瞻性比较单纯气管内滴入PS与PS联合布地奈德混悬液气管内滴入治疗MAS的临床疗效,旨在探索临床治疗MAS的新手段。

1 资料与方法 1.1 研究对象选择2013年12月至2015年12月佛山市南海区第六人民医院、佛山市妇幼保健院、佛山市南海区第七人民医院新生儿重症监护室的MAS患儿70例为研究对象,随机分为对照组和治疗组,每组35例。

纳入标准:(1)符合《实用新生儿学》第四版关于新生儿MAS的诊断标准[10]:①有宫内窘迫或产时窒息史;②黏稠胎粪污染羊水或在直视下见声门下方有胎粪颗粒;③生后不久即出现呼吸困难、青紫,合并Ⅱ型呼吸衰竭;④ X线胸片显示肺部颗粒状或片状阴影。(2)家属签署知情同意书同意加入临床试验者。本研究获得我院医学伦理委员会批准。

排除标准:(1)合并心力衰竭、肾功能不全等其他严重的全身性疾病及严重先天畸形儿;(2)同时患有其他严重的急性或慢性疾病。有以上情况之一者予以排除。

1.2 治疗方法患儿入院后即行血气分析、床边胸片检查。按照加拿大重危新生儿急症监护(acute care of at-risk newborns, ACoRN)教程[11]的流程进行常规治疗,包括抗感染、气道分泌物引流、纠正电解质紊乱、营养支持等。

两组在入院2 h内均给予气管内滴入PS(固尔苏,意大利凯西制药公司生产),治疗组在气管内滴入PS(100 mg/kg)之前先滴入布地奈德(阿斯利康国际公司中国无锡分公司,0.25 mg/kg)。治疗12 h后患儿呼吸困难无改善或有加重趋势,动脉氧分压与吸入氧浓度比值(PaO2/FiO2) < 100,复查胸片提示肺部炎症较前增多,同时排除肺气漏者,使用第2次PS。

1.3 呼吸机治疗指征及参数设置中度呼吸窘迫(100≤PaO2/FiO2 < 200)者使用鼻塞持续气道正压通气(nasal continuous positive airway pressure,NCPAP),流量6~8 L/min,FiO2 0.2~0.8,呼气末压力(PEEP)4~6 cmH2O;4 h后再评估,根据患儿症状、体征及血气指标缓解情况决定是否进一步行机械通气。重度呼吸窘迫(PaO2/FiO2 < 100)者使用气管插管呼吸机辅助通气,行同步间歇指令呼吸(SIMV)+呼吸末正压呼吸(PEEP)模式机械通气,如病情好转则改为鼻塞持续气道正压通气。

1.4 观察指标(1)生命体征、血气、24 h液体出入量、肝肾功能、血糖、血压、PaO2/FiO2、经皮血氧饱和度(TcSaO2)、动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)等,机械通气者记录平均气道压(MAP)。

(2)治疗后48 h胸片(与前片对照,肺部炎症较前明显吸收、减少视为治疗有效;与前片对照,肺部炎症无明显吸收减少,或炎症较前增多,视为治疗无效)。

(3)并发症如PPHN、肺出血、心力衰竭、败血症等的发生率。

1.5 统计学分析数据采用SPSS 19.0软件进行统计学处理,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,两组间比较采用t检验,多组间比较采用单因素方差分析,组间两两比较采用SNK-q检验。计数资料用率(%)表示,两组间比较采用χ2检验,P < 0.05为差异有统计学意义。

2 结果 2.1 一般资料比较对照组35例患儿中,男20例,女15例;胎龄39±3周;出生体重3 442±524 g;发病日龄8±3 h。治疗组35例患儿中,男21例,女14例;胎龄40±3周;出生体重3 437±594 g;发病日龄8±4 h。两组的性别、胎龄、发病日龄、体重差异均无统计学意义(P > 0.05)。两组的病情严重程度差异也无统计学意义(P > 0.05),见表 1。

| 表 1 两组患儿病情比较[n(%)] |

对照组治疗12 h后有10例(29%)患儿需要重复使用PS,治疗组有2例(6%)患儿需要重复使用PS,两组相比差异有统计学意义(χ2=6.44,P < 0.05)。对照组有7例(20%)患儿在4 h后由NCPAP改为辅助通气,治疗组有3例(9%)患儿在4 h后由NCPAP改为辅助通气,两者差异无统计学意义(χ2=1.87,P > 0.05)。

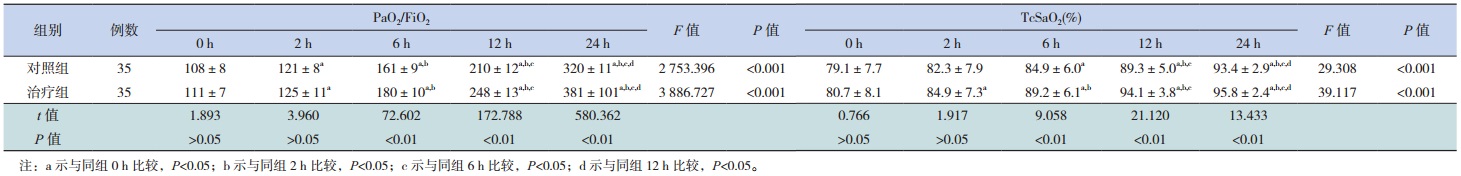

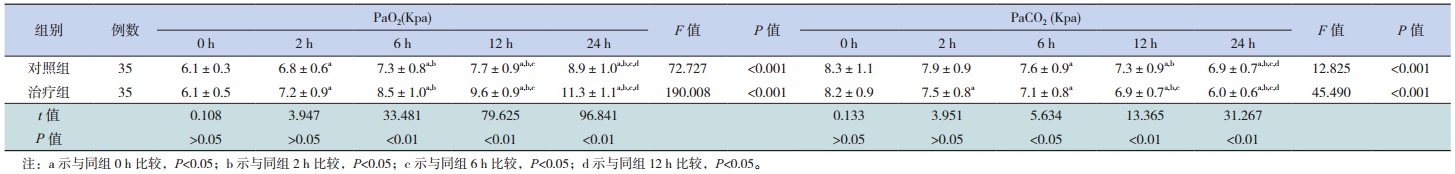

2.2 两组治疗前后血气指标比较治疗组治疗后各时间点的血气指标均明显优于治疗前(P < 0.05),且随着治疗时间延长,PaO2/FiO2、TcSaO2、PaO2均逐渐增高(P < 0.05)。对照组治疗后各时间点的PaO2/FiO2、PaO2明显优于治疗前(P < 0.05),且随着治疗时间延长,PaO2/FiO2、PaO2均逐渐增高(P < 0.05),但治疗后2h的TcSaO2、PaCO2与治疗前相比差异无统计学意义(P > 0.05)。见表 2,3。

| 表 2 两组患儿治疗前后的PaO2/FiO2、TcSaO2对比(x±s) |

| 表 3 两组患儿治疗前后的PaO2、PaCO2对比(x±s) |

2.3 两组治疗48h后胸片情况比较

治疗48 h后,对照组有23例(66%)肺部炎症较治疗前明显吸收、减少,治疗组有31例(89%)肺部炎症较治疗前明显吸收、减少,两者差异有统计学意义(χ2=5.19,P < 0.05)。

2.4 两组并发症发生率及住院时间比较对照组中有11例(31%)患儿出现并发症,其中5例(14%)PPHN,3例肺出血(9%),1例心衰(3%),2例败血症(6%);治疗组有4例(11%)患儿出现并发症,其中2例(6%)PPHN,1例肺出血(3%),1例心衰(3%)。对照组并发症的发生率明显高于治疗组(χ2=4.16,P < 0.05)。治疗组的平均住院时间(16±3 d)明显短于对照组(24±5 d),差异有统计学意义(t=59.425,P < 0.01)。

3 讨论胎粪可抑制PS的活性,并通过损害肺血管内皮细胞和肺泡上皮细胞,减少PS合成。近年来,国内外大量研究证明,应用PS治疗MAS时,可增加PS代谢池,减少蛋白渗入到肺泡间隙,拮抗胎粪抑制PS的合成和分泌,从而改善PaO2/FiO2值、动脉/肺泡氧分压比值和肺泡顺应性,缩短机械通气时间、吸氧时间和住院时间,减少气漏发生及体外膜肺应用的可能性[12]。

MAS的发生发展与促炎性细胞因子有密切关系[3-5],而糖皮质激素可抑制促炎性细胞因子基因转录,减少MAS炎症相关细胞因子、促炎症反应的酶类以及其他与MAS发病机制有关的重要物质表达[13]。Mokra等[14]研究发现,糖皮质激素能有效改善胎粪吸入综合征患儿的肺功能、减轻炎症反应并能部分避免肺泡PS失活,从而有利于病情恢复。然而,糖皮质激素亦可能抑制巨噬细胞的吞噬作用,延长MAS的病理过程,对中枢神经系统也可能产生远期不良反应[15]。目前,对静脉使用糖皮质激素治疗MAS的时机、疗程、药物选择及疗效观察指标等尚无统一意见,且新生儿静脉使用糖皮质激素全身副作用大,故不建议作为常规用药。

布地奈德是一种表面吸附糖皮质激素类药物,它与受体的结合力是地塞米松的30倍,是氢化可的松的600倍,使用较少剂量就能够发挥药效。研究证实布地奈德雾化吸入呼吸道后能抑制人类肺泡Ⅱ型细胞胸腺基质淋巴细胞生成素(TSLP)诱导的Th2型炎性反应;抑制TSLP与肥大细胞直接接触,从而抑制其产生细胞因子[16-17]。与地塞米松比较,布地奈德的固醇类结构增加亲脂性,因而在患部停留时间增长,延长了局部抗炎作用的有效时间。

布地奈德首次通过肝脏约90%被代谢,代谢产物没有明显的糖皮质激素活性,故全身不良反应很小[18],不具有抑制机体下丘脑-垂体-肾上腺素轴的不良反应,被证明是一种有效而安全的糖皮质激素,是美国FDA批准唯一可以用于各年龄组的吸入激素[19-20]。

本研究中,治疗组在治疗后12 h需重复使用PS的患儿比例低于对照组,治疗组血气指标的改善优于对照组,并发症发生率低于对照组,平均住院时间较对照组明显缩短。提示PS联合布地奈德混悬液气管内滴入治疗新生儿MAS可促进肺部炎症的吸收,疗效优于单独使用PS。

综上所述,PS联合布地奈德混悬液气管内滴入治疗MAS,可有效抑制胎粪引起的肺部炎症反应,阻止病情的进行性恶化。与单用PS比较,PS联合布地奈德混悬液气管内滴入治疗新生儿MAS能更好改善血气指标和临床症状,缩短住院时间,减少并发症,提高新生儿MAS治疗的成功率。但本研究中纳入的样本量仍偏小,且缺乏使用布地奈德后的远期副作用观察,今后需开展多中心临床随机对照研究,通过循证医学或荟萃分析的方式,得出结论,以便更好地指导临床工作。

| [1] | 马海燕, 刘翠青. 胎粪吸入综合征治疗研究进展[J]. 中国新生儿科杂志 , 2009, 24 (1) : 57–59. |

| [2] | 董克江, 李娜, 周海燕, 等. 新生兔胎粪吸入后生理参数的观察[J]. 医学综述 , 2010, 16 (21) : 3359–3360. |

| [3] | 夏耀方, 刘翠青. 外源性肺泡表面活性物质对胎粪吸入综合征患儿肺功能及血管内皮生长因子的影响[J]. 中国实用儿科杂志 , 2013, 28 (1) : 31–34. |

| [4] | 杨彤, 沈琪, 黄献文. 肺表面活性物质治疗新生儿胎粪吸入综合征的系统评价[J]. 中国实用儿科杂志 , 2010, 25 (3) : 220–226. |

| [5] | 潘家华. 新生儿胎粪吸入综合征的诊治进展[J]. 临床儿科杂志 , 2008, 26 (9) : 823–826. |

| [6] | 王六超, 农绍汉. 新生儿胎粪吸入综合征的治疗进展[J]. 医学综述 , 2014, 20 (22) : 4160–4162. |

| [7] | 罗菲菲, 杨迪元, 陈攀, 等. 肺表面活性物质治疗新生儿胎粪吸入综合征临床疗效的meta分析[J]. 中国当代儿科杂志 , 2012, 14 (6) : 413–417. |

| [8] | 李云, 武荣. 布地奈德雾化吸入治疗新生儿胎粪吸入综合征的临床观察[J]. 中华全科医学 , 2013, 11 (5) : 727–728. |

| [9] | 罗思华, 唐渊, 梁创, 等. 普米克令舒联合硫酸镁治疗新生儿胎粪吸入综合征的临床研究[J]. 中国医药导报 , 2015, 12 (14) : 125–128. |

| [10] | 杜立中.吸入综合征[M]//邵肖梅, 叶鸿瑁, 邱小汕.实用新生儿学.第4版.北京:人民卫生出版社, 2011:398-401. |

| [11] | 马晓路, 李如意, 译. ACoRN教程[M]//ACoRN编委会.重危新生儿的急症监护.杭州:浙江大学出版社, 2009:1-21. |

| [12] | 林新祝, 赖基栋, 兰朝阳, 等. 猪肺表面活性物质气管内灌洗治疗重症新生儿胎粪吸入综合征的临床研究[J]. 中国当代儿科杂志 , 2014, 16 (7) : 709–713. |

| [13] | 杨迪元, 华子瑜. 糖皮质激素治疗胎粪吸入综合征的研究进展[J]. 中国当代儿科杂志 , 2010, 12 (6) : 505–508. |

| [14] | Mokra D, Drgova A, Kopincova J, et al. Anti-inflammatory treatment in dysfunction of pulmonary surfactant in meconium-induced acute lung injury[J]. Adv Exp Med Biol , 2013, 756 : 189–196. DOI:10.1007/978-94-007-4549-0 |

| [15] | 杨迪元, 沈莉荣, 于爱真, 等. 糖皮质激素治疗胎粪吸入综合征疗效和安全性的meta分析[J]. 中国循证儿科杂志 , 2011, 6 (2) : 126–134. |

| [16] | Liu YJ, Soumelis V, Watanabe N, et al. TSLP:an epithelial cell cytokine that regulates T cell differentiation by conditioning dendritic cell maturation[J]. Annu Rev Immunol , 2007, 25 : 193–219. DOI:10.1146/annurev.immunol.25.022106.141718 |

| [17] | 陈真, 杜强, 周林福, 等. 布地奈德对A549细胞胸腺基质淋巴细胞生成素表达作用的研究[J]. 现代医学生物进展 , 2009, 9 (10) : 1820–1823. |

| [18] | Marteau P, Probert CS, Lindgren S, et al. Combined oral and enema treatment with Pentasa (mesalazine) is superior to oral therapy alone in patients with extensive mild/moderate active ulcerative colitis:a randomised, double blind, placebo controlled study[J]. Gut , 2005, 54 (7) : 960–965. DOI:10.1136/gut.2004.060103 |

| [19] | Driban JB, Barr AE, Amin M, et al. Joint inflammation and early degeneration induced by high-force reaching are attenuated by ibuprofen in an animal model of work-related musculoskeletal disorder[J]. J Biomed Biotechnol , 2011, 2011 : 691412. |

| [20] | 吴君华, 柳晨, 裴元英. 布地奈德剂型的研究进展及其临床应用[J]. 中国临床药学杂志 , 2007, 16 (1) : 59–62. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18