2. 南京医科大学附属江苏省人民医院新生儿科, 江苏 南京 210029

新生儿坏死性小肠结肠炎(necrotizing entero colitis,NEC)以胃肠道缺血、坏死为主要特征[1],尤其是重症NEC易发生肠穿孔,是新生儿死亡的主要原因之一[2]。重症NEC(IIB以上)因早期临床表现不典型,目前缺乏有效的早期辨识手段[3]。前白蛋白(prealbumin,PA)与中性粒/淋巴细胞比值(neutrophil / lymphocyte,N/L)因在细菌感染性疾病的诊断中具有很好价值,故成为近年来的研究热点之一[4, 5],但这两个指标在NEC诊断中的价值如何?目前国内未见报道。为此,本研究对我院近1年来收治的重症NEC患儿临床资料进行了回顾性分析,探讨PA与N/L在NEC诊断中的价值。

1 资料与方法 1.1 研究对象选择2014年7月至2015年7月我院新生儿科收治的患儿,按照随机数字表纳入Ⅱ期以上NEC患儿40例,其中Ⅱ期29例、Ⅲ期11例。所入选的NEC患儿均为入院24 h后出现NEC临床症状。

排除标准:除外严重先天缺陷、消化道先天畸形、遗传代谢性疾病、入院即发生并诊断NEC的患儿、除外各种感染性疾病、高胆红素血症、低蛋白血症、自动出院的患儿。

NEC诊断标准及分期:按照第4版《实用新生儿学》及Bell分期标准[6]。本研究获得医院伦理委员会批准及家属知情同意。

1.2 研究方法所有入选患儿均在入院24 h内常规完成临床资料收集及血样分析。临床资料包含:出生体重、胎龄、入院日龄、性别、窒息史、羊水情况等。血样分析包含:血常规、血糖、胆红素、PA等。

血样分析:入院后24 h内采集空腹外周静脉血2 mL、促凝管保存,应用全自动生化仪(1024 型,东京)进行PA、胆红素及血糖水平测定;另取外周静脉血1 mL检测血常规(血细胞分析仪:BC-5500,深圳)。

1.3 统计学分析采用SPSS 13.0统计软件进行统计,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,定性资料以率(%)表示。相关性分析采用多因素logistic回归分析,绘制ROC曲线判断最佳的诊断值。P<0.05为差异有统计学意义。

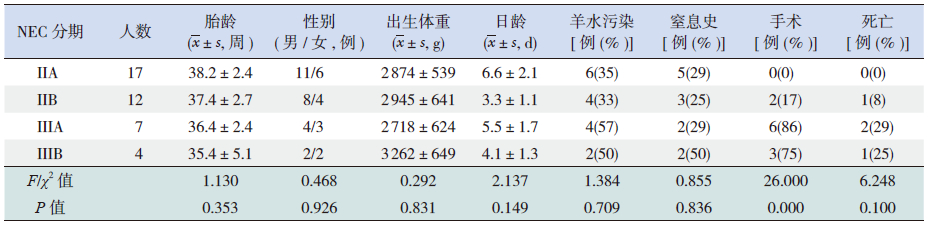

2 结果 2.1 一般资料40例患儿中,随NEC级别程度加重,羊水污染比例增高,胎龄逐渐变小;男性患儿占大部分比例;IIB以上患儿有较高手术几率及死亡率,但差异均无统计学意义(P>0.05)。见表 1。

| 表 1 NEC 患儿临床资料 |

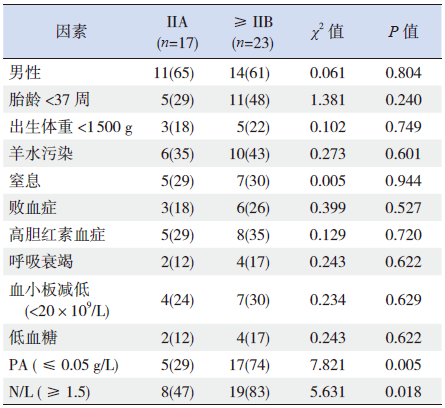

本研究共纳入12个NEC相关危险因素,单因素相关分析发现IIA 组患儿与≥IIB 组患儿的PA及N/L的差异具有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

| 表 2 NEC 单因素相关分析 [ 例(%)] |

将单因素分析显示有统计学意义的两个因素PA及N/L纳入多因素logistic回归分析,最后PA 进入回归方程(OR=6.800,95% CI:1.680~27.522,P=0.007)。

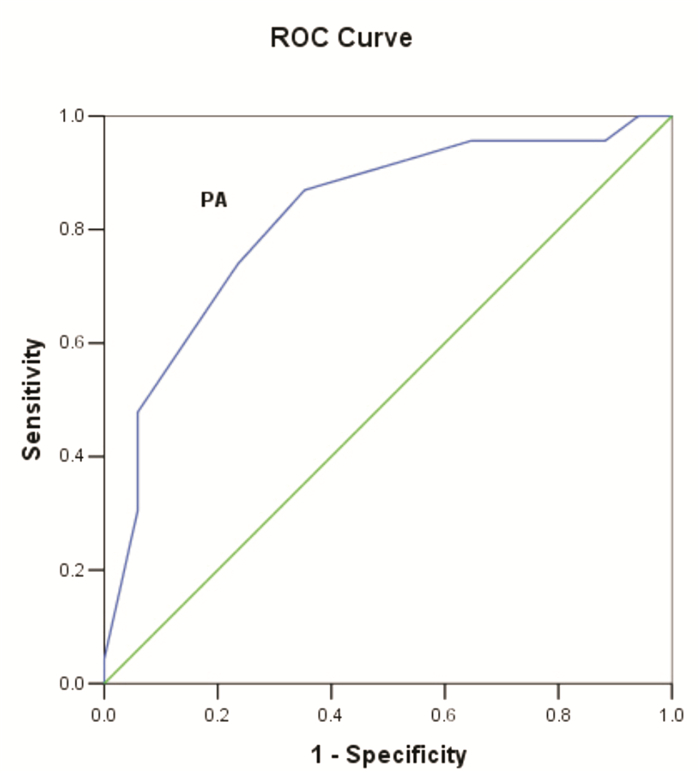

2.4 PA在重症NEC(≥IIB)的ROC曲线ROC曲线分析发现PA具有较好的敏感度(0.870)与特异度(0.647),约登指数为0.517。见图 1。

|

图 1 PA 的ROC 曲线图 |

目前,国内外学者多以Bell分级作为NEC诊断、分级的标准进行诊断和预后判断,但因其仅以临床表现及腹部X线平片作为诊断依据,缺乏早期敏感性及特异性。

PA是肝脏合成的一种糖蛋白,可以消除感染过程中释放于循环中的有毒代谢产物,并逐渐被消化[7],其半衰期为1.9 d,属负急性时相蛋白。在急性时相反应过程中,PA水平迅速下降[5];感染逐渐恢复时,PA随之升高而接近正常。新生儿感染时,PA降低与感染程度相关,经有效抗菌治疗后PA逐渐恢复到正常水平[8, 9, 10]。因此,PA的检测可作为新生儿细菌性感染重要诊断指标。

N/L亦是近年来关注的热点,楼秀敏等[9]对116例发热待查患者的研究发现,N/L诊断细菌与非细菌感染的敏感性和特异性分别是74%和62%,优于传统指标(如白细胞、中性粒细胞、淋巴细胞等)。其原因可能是中性粒细胞比例增高反映了感染性炎症的恶化,而淋巴细胞比例降低则说明了机体应激程度的加剧,因此N/L能更好地预示机体的炎症、应激程度[11]。

本研究发现重症NEC(≥IIB)时PA具有较好的灵敏性及特异性,提示其良好的早期诊断价值。多因素logistic回归分析亦发现PA对于重症NEC的早期诊断具有参考价值。

综上,重症NEC早期识别较困难,寻找经济、有效的生物标记物用于早期诊断具有重要意义。本研究于国内首次发现PA对早期重症NEC具有较好的诊断价值。然而本研究样本数有限,尚需要大样本多中心的随机对照研究以进一步验证。

| [1] | 关海山, 闫安平, 刘艳红, 等. 新生儿坏死性小肠结肠炎血浆肠脂肪酸结合蛋白水平变化的意义[J]. 中国新生儿科杂志, 2014, 29(3):175-178. |

| [2] | 中华医学会儿科学分会新生儿学组. 中国住院新生儿流行病学调查[J]. 中国当代儿科杂志, 2009, 1(11):15-20. |

| [3] | 曹云, 郑珊. 如何早期识别和治疗早产儿坏死性小肠结肠炎[J]. 中华小儿外科杂志, 2015, 36(2):83-85. |

| [4] | Tanrıverdi H, Örnek T, Erboy F, et al. Comparison of diagnostic values of procalcitonin, C-reactive protein and blood neutrophil/lymphocyte ratio levels in predicting bacterial infection in hospitalized patients with acute exacerbations of COPD[J]. Wien Klin Wochensch, 2015, 127(19-20):756-763. |

| [5] | 江志兰, 卢国为, 张小青, 等. C-反应蛋白和血清前白蛋白检测在老年患者急性呼吸道感染性疾病中的应用[J]. 检验医学, 2004, 19(4):358-359. |

| [6] | 童笑梅. 新生儿坏死性小肠结肠炎[M]//邵肖梅, 叶鸿瑁, 邱小汕. 实用新生儿学. 第4版. 北京:人民卫生出版社, 2011:477-483. |

| [7] | 王璟, 张巍, 王萍. 早产儿前白蛋白检测的临床意义[J]. 国际儿科学杂志, 2009, 36(5):480-481. |

| [8] | 林丽英, 杨倩琼, 郭旭光, 等. 不同指标对细菌性血流感染的诊断效能比较[J]. 检验医学与临床, 2014, 11(17):2375-2377. |

| [9] | 楼秀敏, 陈虹, 黄静. 前白蛋白、白细胞计数在新生儿感染性疾病中的相关分析[J]. 检验医学, 2010, 25(9):727-728. |

| [10] | 龚享锋, 周慧梅, 曾今恒. 胎膜早破新生儿血清C反应蛋白和前白蛋白含量检测的临床意义[J]. 实用医学杂志, 2013, 29(15):2504-2506. |

| [11] | 李斌, 张周良, 杨珍珍, 等. 中性粒细胞与淋巴细胞计数比值在呼吸道感染性疾病中的应用价值[J]. 中国血液流变学杂志, 2012, 22(3):522-524. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18