2. 四川大学公共卫生学院, 四川 成都 610041

母乳是新生儿喂养的首选和最佳食物[1, 2]。母婴分离是造成住院新生儿不能得到母乳喂养的重要原因之一,而提高住院患儿母乳喂养率的方法主要是提高家属对母乳喂养的认识,鼓励其转送亲母母乳至病房以喂养新生儿。本课题组前期研究发现医护人员和患儿家属双方在自体母乳库的运行中存在着种种疑虑,特别是医护人员对母乳转送的非医院环节中家属的依从性存疑,影响了住院患儿的母乳喂养率[3]。本研究旨在调查分析自体母乳库运行过程中家属依从性及其对以自体母乳库为核心的母乳喂养支持系统效果的评价,并改进宣教方法,以助消除医护人员的顾虑,提高母婴分离状态下母乳喂养率,保障母乳喂养的安全实施。

1 资料与方法 1.1 研究对象选取2014年9月及2015年9月在四川大学华西第二医院住院的新生儿的家属共340名作为研究对象,于患儿出院时进行匿名问卷调查。

1.2 方 法2014年9月首次发放问卷(2014年组,n=230),了解家属转送母乳的意愿,对转送母乳者则进一步了解其采集、贮存及转送母乳的过程。根据调查结果制定针对性的健康宣教改良方法,通过讲解、发放文字材料、视频宣传等方式,告知母乳喂养的重要性,并告知患儿家属在采集母乳前应使用流动水及肥皂按照六步洗手法洗净双手、挤奶器配件煮沸消毒、清洁乳房后使用挤奶器采集母乳,分装入母乳收集袋、封口贴标签并注明采集日期和时间后放入冰箱冷冻室(-16℃)速冻、转送过程中应使用保温箱及冰袋等保证转送过程中母乳处于非解冻状态等。

改良宣教方法后于2015年9月再次发放问卷进行上述调查(2015年组,n=110)。本研究获得医院医学伦理委员会批准及家属书面知情同意。

1.3 问卷调查的设计与实施问卷共包括《母乳喂养一般情况调查表》《转送母乳情况调查表》《未送母乳原因调查表》3种。所有纳入研究的家属均填写《母乳喂养一般情况调查表》,如家属在住院期间进行母乳转送,则填写《转送母乳情况调查表》;若家属在住院期间未转送母乳,则填写《未送母乳原因调查表》。

《母乳喂养一般情况调查表》包括母亲分娩的基本情况、患儿入院日龄、母亲的喂养意愿以及母乳喂养支持系统运作情况4个部分;《转送母乳情况调查表》包括母乳的采集、贮存、转送各环节的依从性;《未送母乳原因调查表》包括未送母乳的原因。

1.4 统计学分析采用SPSS 21.0统计软件进行统计学分析。计数资料以百分率(%)表示,组间比较采用卡方检验;等级资料采用Wilcoxon 秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果 2.1 母乳喂养一般情况调查结果共发放问卷340份,回收有效问卷338份(99.4%),其中2014年有效问卷229份,2015年,有效问卷109份。

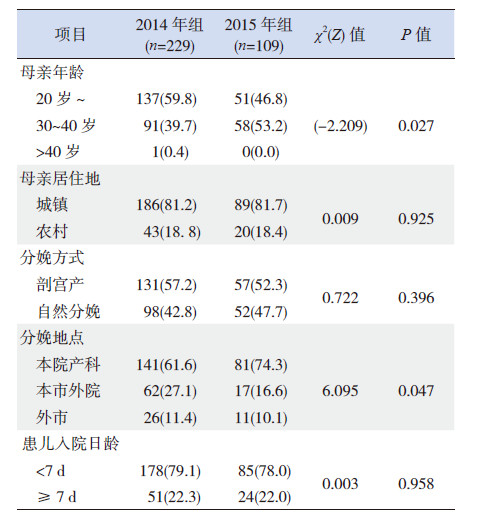

2014年和2015年两组产妇年龄分布和本院分娩比例的差异有统计学意义,其中2014年组产妇年龄以20~30岁为主,2015年组以30~40岁为主;2015年组在本院产科分娩孕妇所占比例高于2014年组(表 1)。

| 表 1 两组一般情况[n(%)] |

2015年组愿意进行纯母乳喂养者所占比例为56.0%,略高于2014年组的53.7%,差异无统计学意义(χ2=0.151,P=0.698)。

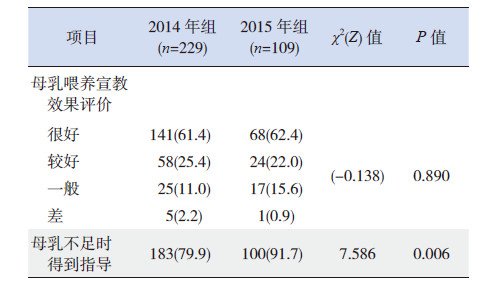

两组家属对宣教的评价结果的差异无统计学意义,但在母乳不足时,2015年组的家属得到指导的比例高于2014年(P<0.05),见表 2。

| 表 2 母乳喂养支持系统运作情况[n(%)] |

2015年组接受调查的人群中转送母乳到病房的人数占59.6%,略高于2014年组(51.1%),差异无统计学意义(χ2=2.393,P=0.122)。

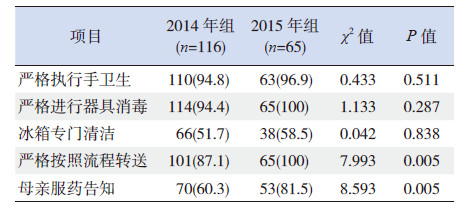

2015年组转送母乳的家属严格执行手卫生、严格进行器具消毒、使用专门清洁的冰箱的比例略高于2014年组,但差异均无统计学意义。2015年组家属严格按照流程转送的比例高于2014年;且在2015年组,81.5% 的家属会主动告知医护人员母亲服药情况,这一比例明显高于2014年组(60.3%)(P<0.05)。见表 3。

| 表 3 家属依从性情况[n(%)] |

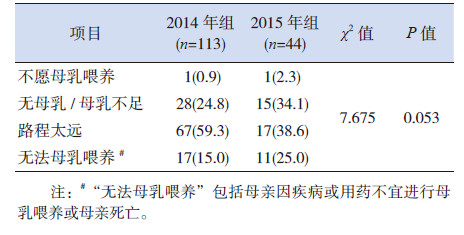

本研究针对未送母乳的家属进行了原因调查,发现2014年组及2015年组未送母乳进行喂养的主要原因均是路程太远,虽然这一比例在2015年组有所下降,但差异无统计学意义,见表 4。

| 表 4 未送母乳的原因[n(%)] |

母乳是新生儿喂养的首选和最佳食物[1, 2]。除作为新生儿理想的食物来源外,母乳对新生儿发育具有极大助益[2, 4, 5, 6]。母婴分离且缺乏母乳喂养支持系统的支持是造成住院新生儿母乳喂养中止或终止的重要原因之一[7, 8]。对这部分新生儿家庭建立自体母乳库,鼓励和帮助家属将亲母母乳转送到病房可有效地保障母乳喂养,使母亲和婴儿都能因此受益。

本研究显示,一半以上的家属均愿意在母婴分离状态下坚持纯母乳喂养。经过1年多的改进,我院在进行母乳喂养宣教时更加突出以自体母乳库为核心的母乳喂养支持系统,提供给家属从产科到新生儿病房的连续支持,而超过50% 的家属在我们的帮助下转送母乳至病房喂养新生儿。两组均有接近三分之二的家属认为支持系统效果较好,且在母亲遇到“母乳不足”的问题时,2015年组90% 以上的家属均得到了帮助,明显高于2014年组。

在家属的依从性方面,通过标准流程的健康宣教及资料发放,超过90% 的家属在采集的手卫生及器具消毒方面都能严格遵从要求。在母乳的院外贮存环节,一半以上的家属均能注意对冰箱清洁消毒后专用于贮存母乳。在改进健康宣教模式后,家属对转送流程的依从性得到改善。2015年组所有家属都能做到按照宣教内容进行转送,同时81.5% 的家属能够及时提供母亲哺乳期间的用药情况,这两方面都较2014年组有明显改善。因此,宣教方式的改进一定程度上改善了母乳转运环节的规范性,也提高了母亲将自己服药告知医生的主动性。本课题组的同期研究显示,虽能在转送母乳中培养出潜在的肠道致病菌,但患儿住院期间感染的发生与母乳中是否含有潜在致病菌之间并无明确相关[9]。这些结果均提示了家属在自体母乳库的非医院环节中能有较好的依从性,且转送母乳至病房进行喂养是安全的。

距离太远仍然是影响自体母乳库开展的主要原因(2014年组及2015年组的比例分别为59.3%及38.6%)。由于我院产科及儿科接受来自西部地区各地的患者,部分母亲离医院路程过远;尚有相当一部分产妇居住在农村(2014年组及2015年组的比例分别为18.8% 及18.4%),一些偏远山区交通极不便利,极大阻碍了母乳的转送。另外一大原因则是母亲无法进行母乳喂养(2014年组及2015年组的比例分别为15.0% 及25.0%)。除此之外,未转送母乳到病房的原因中仍有可通过健康宣教等改变的因素,即不愿母乳喂养(2014年组及2015年组的比例分别为0.9% 及2.3%)及母乳不足(2014年组及2015年组的比例分别为24.8% 及34.1%)。提示干预方向仍应为主动提供母乳喂养的系统支持,包括宣教母乳喂养的益处、协助母亲处理母乳喂养中的问题如泌乳量不足等。

本研究中作为调查对象的产妇大多来自于本院产科。2015年组当母亲母乳不足时更多家属表示得到了系统支持,同时2015年组本院产科分娩的孕妇比例高于2014年组(所占比例分别为74.3% 及61.6%),提示从产科病房开始的围产一体化支持可能能取得更好的效果。此外,2015年组接受调查的家属中母亲年龄30~40岁的比例高于2014年组,其意义尚不明确,推测可能年龄较高的产妇对宣教内容更易于理解和掌握。遗憾的是本研究未能调查到包括产妇在内的患儿家属的文化教育程度,而家属文化程度不同可能会影响其理解,应注意针对不同文化层次背景的家属进行宣教以获得更好的宣教效果。

综上,大多数家属均能较好遵从健康宣教内容,严格地执行母乳采集、贮存及转送过程中的要求。而以自体母乳库为核心的母乳喂养支持系统的运作更应针对住院新生儿母亲的年龄、地域背景开展,并联合产科及新生儿科进行干预,促进自体母乳库顺利开展,提高母婴分离状态下的母乳喂养率。

| [1] | 中华医学会肠外肠内营养学分会儿科学组;中华医学会儿科学分会新生儿学组;中华医学会小儿外科学分会新生儿外科学组.中国新生儿营养支持临床应用指南[J].中华小儿外科杂志, 2013, 34(10): 782-787. |

| [2] | Bode L, McGuire M, Rodriguez JM, et al. It’s alive: microbes and cells in human milk and their potential benefits to mother and infant[J]. Adv Nutr, 2014, 5(5): 571-573. |

| [3] | 胡艳玲,万兴丽,苏绍玉.应用PDCA持续提高新生儿母婴分离时的母乳喂养率[J].中国实用护理杂志, 2014, 30(2): 82- 83. |

| [4] | 余章斌,郭锡熔.重视母乳中的一种新成分:microRNA[J].中国当代儿科杂志, 2012, 14(9): 719-723. |

| [5] | 王丹华.关注早产儿的营养与健康——国际早产儿喂养共识解读[J].中国当代儿科杂志, 2014, 16(7): 664-669. |

| [6] | Underwood MA. Human milk for the premature infant[J]. Pediatr Clin North Am, 2013, 60(1): 189-207. |

| [7] | 尹亚楠,罗碧如.国内外母乳喂养的现状及影响因素[J].中华现代护理杂志, 2012, 18(25): 3081-3082. |

| [8] | 徐晖.影响母婴分离产妇坚持母乳喂养的相关因素及护理 [J].中国医药指南, 2013, 11(21): 307-308. |

| [9] | 杨晓燕,胡艳玲,唐军,等.转送母乳细菌培养结果的初步分析[J].中国当代儿科杂志, 2015, 17(12): 1333-1337. |

2016, Vol. 18

2016, Vol. 18