2. 中山大学公共卫生学院, 广东 广州 510080

近年来,由于工业化快速发展和人民生活水平的提高,营养过剩、食品安全和环境污染等问题日益严重,性早熟、青春期发育异常、肥胖症等内分泌问题常见报道[1],内分泌疾病发病率逐年上升[2],而小儿内分泌疾病的诊断要依靠检测相应的激素水平。张利明等[3]、方晓贞[4]以及Soldin等[5]研究结果均表明,性激素水平在临床性早熟诊断及鉴别诊断方面有重要意义。鉴于儿童的自身特点,不同发育阶段各检验指标的参考区间存在明显差异[6],因此建立能反映儿童年龄和性别变化的性激素参考区间显得极为重要。性激素是评估儿童生长发育状况和诊断儿科内分泌疾病的重要指标,但目前化学发光平台上仅提供成年人性激素的正常参考范围[7],缺乏新生儿期到青春期这个年龄段的参考区间。鉴于儿童在不同发育阶段性激素水平差异较大,因此建立准确的、能反映儿童年龄和性别变化的性激素参考区间极为重要。国外有学者研究过儿童性激素的参考区间,但由于地域、种族、饮食生活习惯等不同,不能直接引用[8]。

检验项目的参考区间是指参考下限和上限之间的分布区域,通常是正常个体检测结果95%的分布区间[9]。根据CLSI C28-A3的建议,以非参数方法估计样本的参考区间,每组研究对象至少需要120例,而对于新生儿和婴幼儿,每组最小样本量为20例[9]。本研究各年龄组的检测数量均超过了此标准,具有一定的代表性。本研究采用化学发光法定量检测了0~18岁健康儿童血清性激素6项水平,建立了深圳地区健康儿童的性激素6项的参考区间,可为临床医生对小儿内分泌疾病的诊断、疗效观察、预后判断及健康评估提供理论依据。现将研究结果报道如下。

1 资料与方法 1.1 研究对象采用分层整群抽样的方法,3岁以上儿童在幼儿园和学校抽取,3岁以下儿童在社区抽取。2015年9月至2016年9月在深圳市福田、罗湖、南山、宝安、龙岗5个区随机抽取幼儿园、小学、初中、高中各一所,每所学校每个年级随机抽取2个班级的学生,同期在上述5个区各抽2个社区,将在社区健康服务中心进行儿童保健的健康儿童列为研究对象。所有纳入儿童的家长均签署知情同意书。

研究对象排除标准:(1)患有内分泌疾病、代谢性疾病,或其他慢性病;(2)有服用可能影响内分泌的药物。

将研究对象按年龄分成6组:新生儿组( < 28 d)、婴儿组(28 d~ < 1岁)、幼儿组(1岁~ < 3岁)、学龄前组(3岁~ < 6岁)、学龄期组(女孩:6岁~ < 11岁)、(男孩:6岁~ < 12岁)、青春期组(11/12岁~18岁)[10]。

1.2 检测方法抽取受试者静脉血3 mL于真空采血管,1 h内以3 000 rpm/min离心10 min,剔除溶血、黄疸及脂血不合格标本,4 h内用美国贝克曼DXI800化学发光仪及其配套试剂进行性激素6项的检测。试验由固定检验人员操作,所有检测项目经过定标校准后,用伯乐质控品校对仪器,结果显示符合质控要求后,再进行标本检测。

1.3 离群值的判断参照CLSI C28-A3[9]要求判断离群值,分别对每组数据从小到大排序,将疑似离群值与其相邻值的差值(D)和数据全距(R)相除,若D/R > 1/3考虑为离群值。剔除疑似离群值所对应的血标本检测的数据; 若D/R≤1/3,则保留所有数据。为排除录入错误导致的离群值,对疑似离群值均再次核对仪器原始数据。

1.4 统计学分析采用SPSS 22.0统计软件对数据进行处理和分析。根据性别、年龄等因素进行亚群划分,并对不同亚群进行正态性检验,数据属于偏态分布,用中位数和四分位数间距[P50(P25,P75)]表示,采用非参数检验进行分析比较,P < 0.05示差异有统计学意义。各项检测指标的参考区间上、下限值用P2.5~P97.5表示。

2 结果 2.1 一般情况本研究共采集2 270份标本,剔除离群值和缺失值92份,2 178例0~18岁儿童合格血标本进行检测,其中男童1 219例,女童959例。新生儿组81例,婴儿组335例,幼儿组346例,学龄前组469例,学龄期组419例,青春期组528例。

2.2 各年龄组不同性别儿童的6项性激素水平经正态性检验各激素水平均不满足正态分布,因此用P50(P25,P75)描述其分布水平,见表 1。

| 表 1 各年龄组不同性别儿童6项性激素水平 |

|

|

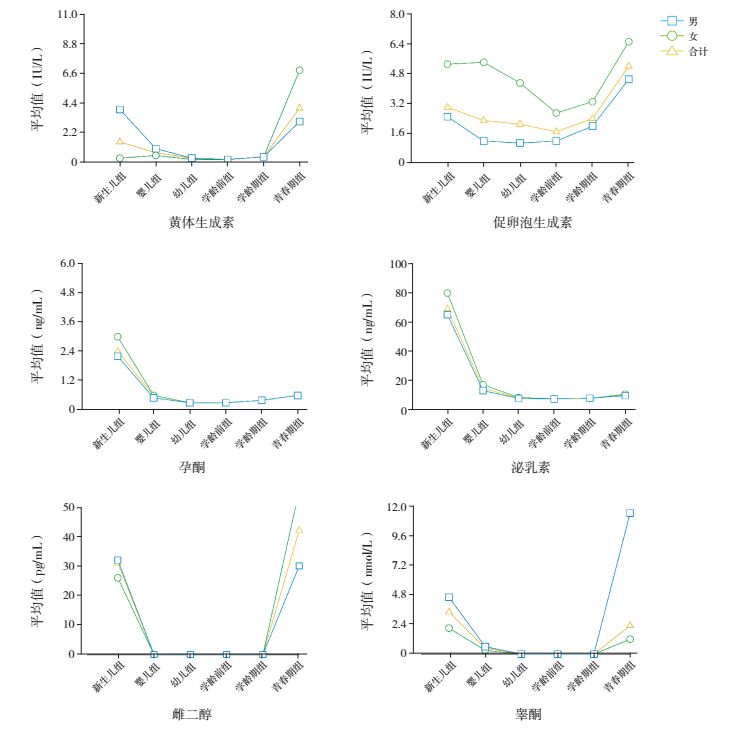

表 1显示,男童黄体生成素出生后水平较高,后逐渐下降至青春期再次升高,而女童出生至青春期前均较低,青春期突然升高;男童促卵泡生成素在新生儿期及青春期组略高,其他年龄组均较低,而女童在新生儿期、婴儿期、幼儿期及青春期较高,其他年龄组相对较低;孕酮在新生儿期无论男童还是女童均较高,其他期均较低;泌乳素无论是男童还是女童在新生儿期均较高,后逐渐降低至幼儿期后趋于稳定;新生儿组男女童雌二醇水平均较高,后至青春期前均低于检测限( < 20 pg/mL),青春期升高,尤其是女性;男童睾酮水平在新生儿期较高,后逐渐降低,至青春期升高,女童睾酮水平在新生儿期和青春期略高。性激素6项水平测定结果随年龄变化趋势见图 1。

|

图 1 6项性激素平均水平随年龄变化趋势 |

各项性激素水平在同年龄组不同性别组间比较,结果显示:黄体生成素在新生儿组和婴儿组中,女童水平低于男童,在青春期组中,男童低于女童;促卵泡生成素在每个年龄组中,女童均高于男童;孕酮、泌乳素和雌二醇在青春期组中女童高于男童(P < 0.05); 男童的睾酮在新生儿组、婴儿组和青春期组均高于女童(P < 0.05),见表 1。

2.4 不同年龄组间性激素水平的比较男女童性激素6项在不同年龄组间比较差异有统计学意义,进一步组间比较发现:婴儿组、幼儿组、学龄前组、学龄期组及青春期组的黄体生成素水平与新生儿组比较差异均有统计学意义,其中婴儿组、幼儿组、学龄前组及学龄期组的黄体生成素水平显著低于新生儿组,而青春期组的黄体生成素水平显著高于新生儿组;学龄前组和青春期组的促卵泡生成素水平与新生儿组比较差异均有统计学意义,其中学龄前组的促卵泡生成素水平显著低于新生儿组,而青春期组的促卵泡生成素水平显著高于新生儿组;新生儿组的孕酮、泌乳素和睾酮均显著高于其他5个年龄组,差异有统计学意义;与新生儿组相比,雌二醇在婴儿组、幼儿组、学龄前组及学龄期组显著降低,在青春期组显著增高。见表 1。

2.5 性激素6项指标的参考区间值采用P2.5~P97.5表示不同年龄分组和不同性别的性激素6项的参考区间,如表 2所示。

| 表 2 各年龄组儿童6项性激素的参考区间 |

|

|

本研究所使用的化学发光法是根据化学反应产生的辐射光的强度来确定物质含量的一种有效的微量分析方法[11],因其具有灵敏度高、线性范围较宽、仪器设备较为简便等优点受到了医学和生命工作者的广泛关注,是目前较先进的、应用最普遍的定量检测激素水平的方法[12]。本研究应用化学发光法进行性激素6项水平随年龄变化趋势分析时发现:不同年龄组健康儿童性激素水平差异有统计学意义,从新生儿期到婴儿期有不同程度的下降,随后性激素浓度呈低水平,除了孕酮和泌乳素未在青春期升高外,促卵泡生成素、黄体生成素、雌二醇、睾酮这4种性激素均在进入青春期后极速上升。这4种性激素的水平在新生儿期组和青春期组显著高于其他各年龄组,值得进一步细化分组进行分析,后续有必要开展0~12月龄儿童的性激素水平以及学龄期组到青春期组的儿童的性激素水平的分析,此工作将对儿童性早熟等内分泌疾病的诊断及治疗效果评价有重要意义。相关文献报道,正常儿童在2岁以前有血清促性腺激素的阵发性分泌高峰出现,在随后的几年促性腺激素浓度呈低水平[8],本研究结论与之相符。

本研究在同年龄组不同性别儿童进行比较时发现:黄体生成素在新生儿组和婴儿组中,女童均低于男童,在青春期组中,男童低于女童;促卵泡生成素在每个年龄组中,女童均高于男童;孕酮、泌乳素和雌二醇在青春期组中女童均高于男童;男童睾酮的水平在新生儿组、婴儿组和青春期组均高于女童。这与Koskas等[13]的研究结论一致。

本研究还发现,新生儿的各项性激素水平均不同程度高于除青春期组外的其他各年龄组,与国外Koskas等[13]和Elmlinger等[14]的研究结果相似,分析原因,考虑是由于下丘脑对垂体促性腺激素的调节机制在刚出生时并没有完全发育成熟,因此无论男性还是女性在新生儿时期,由于出生后来自母体高浓度的性激素所导致的负反馈抑制不再存在,所以其自身的性激素等分泌相对较高。随后由于婴儿的中枢神经系统控制能力逐渐增强,其下丘脑-垂体-性腺轴受性激素负反馈控制,所以各项性激素水平出现下降,后随年龄的增长,开始缓慢增加[15-16],本研究结果与该理论一致。在青春期组,女童的雌二醇水平明显高于男童,孙长颢等[17]的研究结果也同样证明了雌二醇水平在小年龄段处于较低的基线水平,于11岁开始迅速升高,是因为青春发育前,雌二醇主要由肾上腺和外周组织分泌,当青春期开始后,随卵巢发育成熟,雌二醇水平出现迅速增长,并伴随年龄增长呈逐步升高的趋势。而男童的睾酮水平也在进入青春期后处于高峰。研究显示,男性睾酮主要来源于睾丸间质细胞分泌,睾酮的分泌主要受黄体生成素的影响,并随黄体生成素水平的升高而升高,到青春期结束时基本达到成人水平[18-19]。由于不同年龄、不同性别儿童性激素6项水平存在差异,本研究建立了独立年龄组、独立性别的性激素6项的参考区间。

综上,本研究显示,深圳地区0~18岁健康儿童不同年龄组和不同性别组的性激素水平存在差异。该研究基于化学发光法建立了0~18岁健康儿童各年龄组不同性别的性激素6项的参考区间,可为小儿内分泌疾病诊断、疗效观察、预后判断及健康评估提供重要的参考依据。

| [1] |

戴丽凤, 田华, 杨群燕, 等. 儿童性早熟流行病学特征及相关影响因素分析[J]. 中国公共卫生管理, 2017, 33(1): 136-137. (  0) 0) |

| [2] |

翟屹, 沈冲, 李伟荣, 等. 我国26558名学龄儿童体重指数及肥胖调查[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2013, 29(8): 669-673. (  0) 0) |

| [3] |

张利明, 陈静. 性激素测定对儿童性早熟诊断的意义[J]. 临床医药文献电子杂志, 2016, 3(2): 370-371. (  0) 0) |

| [4] |

方晓贞. 儿童性早熟诊断中性激素检测的临床应用分析[J]. 中国卫生产业, 2014, 12(34): 176-177. (  0) 0) |

| [5] |

Soldin SJ, Morales A, Albalos F, et al. Pediatric reference ranges on the Abbott IMx for FSH, LH, prolactin, TSH, T4, T3, free T4, free T3, T-uptake, IgE, and ferritin[J]. Clin Biochem, 1995, 28(6): 603-606. DOI:10.1016/0009-9120(95)00038-5 (  0) 0) |

| [6] |

宋文琪, 彭晓霞, 沈颖. 临床实验室儿童参考区间制定的流程与挑战[J]. 中华检验医学杂志, 2017, 40(5): 345-351. (  0) 0) |

| [7] |

李江源, 李小鹰, 李明, 等. 健康成年男子性激素水平调查[J]. 中华老年心脑血管病杂志, 2004, 6(4): 232-234. (  0) 0) |

| [8] |

Konforte D, Shea JL, Kyriakopoulou L, et al. Complex biological pattern of fertility hormones in children and adolescents:a study of healthy children from the CALIPER cohort and establishment of pediatric reference intervals[J]. Clin Chem, 2013, 59(8): 1215-1227. DOI:10.1373/clinchem.2013.204123 (  0) 0) |

| [9] |

CLSI. Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory; Approved Guidelines, CLSI Document C28-A3[S]. Wayne, PA:Clinical and Laboratory Standards Institute, 2008.

(  0) 0) |

| [10] |

胡亚美, 李同. 儿科学绪论[M]//胡亚美, 江载芳. 诸福棠实用儿科学. 第7版. 北京: 人民卫生出版社, 2002: 250-282.

(  0) 0) |

| [11] |

李晶, 高峰, 刘婷. 化学发光法检测甲状腺激素的临床应用[J]. 河北医药, 2013, 35(24): 3769-3771. (  0) 0) |

| [12] |

张乔轩, 韩丽乔, 黄宪章. 血清雌激素检测方法与标准化进展[J]. 中华临床实验室管理电子杂志, 2016, 4(3): 173-178. (  0) 0) |

| [13] |

Koskas T, Souaré K, Ouahabi T, et al. Reference intervals for follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone and prolactin in children and young adults on the bioMerieux Mini-Vidas system[J]. Clin Chem Lab Med, 2007, 45(4): 541-545. (  0) 0) |

| [14] |

Elmlinger MW, Kühnel W, Ranke MB. Reference ranges for serum concentrations of lutropin (LH), follitropin (FSH), estradiol (E2), prolactin, progesterone, sex hormone-binding globulin (SHBG), dehydroepiandrosterone sulfate (DHEAS), cortisol and ferritin in neonates, children and young adults[J]. Clin Chem Lab Med, 2002, 40(11): 1151-1160. (  0) 0) |

| [15] |

王崇新, 叶大勋, 马咸成, 等. 青少年青春期性激素水平[J]. 天津医药, 1997, 25(9): 531-535. (  0) 0) |

| [16] |

张晓威, 王晶莹. 长春市健康女童性激素水平的检测及临床应用[J]. 中国实验诊断学, 2011, 15(12): 2136-2137. DOI:10.3969/j.issn.1007-4287.2011.12.064 (  0) 0) |

| [17] |

孙长颢, 李颖, 刘荣, 等. 瘦素、雌二醇和睾酮在女性青春期中的变化规律及相互关系[J]. 卫生研究, 2003, 32(1): 37-39. (  0) 0) |

| [18] |

文双纶, 徐建平, 陈利生, 等. 8~17周岁男性FSH、LH、PRL、E2、T的调查分析[J]. 中华男科学杂志, 2009, 15(10): 906-910. (  0) 0) |

| [19] |

Lee PA, Jaffe RB, Midgley AR Jr. Serum gonadotropin, testosterone and prolactin concentrations throughout puberty in boys:a longitudinal study[J]. J Clin Endocrinol Metab, 1974, 39(4): 664-672. DOI:10.1210/jcem-39-4-664 (  0) 0) |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19