2. 首都儿科研究所儿童早期综合发展研究室, 北京 100020

“攻击”是一种会对他人造成身体或精神伤害的行为[1]。儿童攻击行为是一个主要的公共卫生问题,是衡量破坏性行为障碍的标准之一,也是许多神经发育障碍儿童的一个突出特征[2-4]。国内流行病学数据显示,随着年龄变化,其攻击行为发生率也呈现多样化,其中12.6%学龄前儿童、18%小学生和10%中学生都会发生攻击行为[5-7]。而儿童期的攻击行为具有一定的稳定性,对其身心健康和社会性发展具有明显的不良影响,可以直接影响儿童的身体健康和安全,导致心理伤害,不利于形成良好的人际关系,甚至会导致青少年期行为障碍和成年期不良行为或犯罪行为的发生[8]。

行为遗传学通常以双生子为研究对象,分析其遗传及环境因素的双重影响,从而更好地解释攻击行为的生物学基础。国内外有关儿童双生子研究显示,攻击行为具有一定的遗传基础,但遗传度(7.6%~88%)变异较大[9-11]。同时,流行病学研究发现,早期生活环境因素可以影响个体性格倾向、情绪表达以及应对成年期压力的能力等多个方面[12]。一项纵向研究表明,父母教养方式在青春期早期攻击行为中具有重要作用,消极教养方式可以增加儿童发生攻击行为的风险[13]。此外,气质作为一种相对稳定的心理特质,对儿童心理行为的发展也具有一定影响[14]。本研究拟以双生子儿童为研究对象,在估算双生子儿童攻击行为遗传度的基础上,探讨影响双生子儿童攻击行为的相关环境因素,为儿童攻击行为的早期干预及预防提供基础。

1 资料与方法 1.1 研究对象在监护人知情同意基础上,以学校为单位,在内蒙古呼和浩特和包头市募集双生子261对(共522人),其中同卵双生子(monozygotic twins)82对、异卵双生子(dizygotic twins)179对。年龄4~12.8岁,男生平均年龄7.8±2.5岁,女生7.5±2.4岁。

1.2 相关问卷调查及测评(1)Achenbach儿童行为量表(Child Behavior Checklist):采用经苏林雁等[15]修订并标准化中文版量表对攻击行为进行测评,问卷由父母填写,得分越高,表明攻击水平越高。再依据上述标准化中文版量表中常模将双生子儿童攻击行为发生与否情况进行统计。此量表在中国人群中信效度较好(0.61~0.79)[15]。本研究中该量表的内部一致性系数为0.898。

(2)父母教养方式评价量表(Egna Minnen Betraffende Uppfostran):采用由岳冬梅等[16]翻译并标准化中文版问卷对父母教养方式进行测评,该量表包含拒绝否认、过度保护、过分干涉、惩罚/严厉、偏爱被试和情感温暖因素方面的66个条目。

(3)Carey系列儿童气质量表:采用由张劲松等[17]修订并标准化的Carey系列气质评价量表中的3~7岁儿童气质问卷(Behavioral Style Questionnaire)及8~12岁儿童气质问卷(Middle Childhood Temperament Questionnaire)对儿童气质进行评价,将气质分为易养型、中间偏易养型、中间偏难养型、难养型及启动缓慢型5种类型。

此外,受访者父母均填写家庭一般情况调查问卷(包括儿童性别、年龄、父母文化程度及父母职业等信息)。

1.3 分子生物学实验方法(1)DNA提取:使用一次性口腔拭子对口腔上皮细胞进行采集,采用口腔拭子基因组DNA提取试剂盒[TIANamp Swab DNA Kit,天根生化科技(北京)有限公司]提取全基因组DNA。DNA提取操作步骤参照试剂盒说明书进行。

(2)卵型鉴定:采用ABI公司的Amp FISTR®Sinofiler®试剂盒(PE Applied Biosystems, Perkin Elmer, Foster City, CA, USA)对16个STR位点(D8S1179、D21S11、D7S820、CSF1PO、D3S1358、D12S391、D13S317、D16S539、D2S1338、D19S433、vWA、D6S1043、D5S818、D18S51、FGA、Amelogenin)的一致性进行鉴定,可靠性达99.9%以上[18]。

1.4 统计学分析使用Epidate 3.0软件双核查录入数据,采用SPSS 18.0软件进行统计学分析。采用Holzinger法估算双生子儿童攻击行为发生与否的遗传度,通过Mx软件构建结构方程模型估算攻击行为得分的遗传度。

分类变量单因素分析采用χ2或Fisher精确概率检验;多因素分析采用二元logistic回归分析。连续型变量通过Kolmogorov-Smirnov检验数据正态性;采用平方根法对非正态数据(攻击行为得分)进行转换[19];正态分布数据采用均数±标准差(x±s)表示;使用独立样本t检验或单因素方差分析进行单因素分析;采用Pearson相关分析进行相关性检验;采用多元线性回归分析调查攻击行为相关环境影响因素。采用一般线性模型(Univariate)检验主效应及交互作用大小。P < 0.05为差异具有统计学意义。

1.5 质量控制(1)向研究对象所在的小学、老师及家长说明调查意义和目的,取得学校及家长的同意与配合;测评完毕后,将测试结果反馈给家长。

(2)培养专门人员进行测量及样本采集,为统一测量标准,每对双生子的两个成员的样本采集要尽可能在同一时间完成。

(3)收回的所有问卷由调查员逐个检查,不合格的问卷及时返回重填或电话询问;从合格的问卷中随机抽取进行回访,保证问卷真实可靠。

(4)使用Epidata 3.0软件进行问卷双录入,核查逻辑错误。

2 结果 2.1 双生子儿童攻击行为遗传效应分析通过对双生子一致性比较,采用Holzinger公式对攻击行为发生与否进行遗传度估算。结果显示(表 1),攻击行为发生与否的遗传度为44.4%。

| 表 1 双生子儿童攻击行为发生与否的遗传度估计 |

|

|

本研究结果显示,双生子儿童攻击行为中同卵双生子组内相关系数为0.35,异卵双生子组内相关系数为0.28,依据最大似然法构建结构方程模型一般原理[19],采用ACE模型(A:加性遗传效应;C:共同环境效应;E:特殊环境效应)中共同效应模型进行结构方程模型拟合,结果显示(表 2),在攻击行为总变异方差中,加性方差为0.61~0.66,共同环境方差为0.19~0.21,特殊环境方差为0.15~0.18,年龄方差为0.00~0.04。校正年龄后的遗传度为女生65.6%,男生60.9%。

| 表 2 不同性别双生子儿童攻击行为在最佳模型下各方差组分及遗传度估计 [方差(95%CI)] |

|

|

双生子儿童气质、母亲职业、母亲情感温暖/理解和母亲惩罚/严厉对双生子儿童攻击行为的发生有影响(P < 0.05),见表 3。

| 表 3 双生子儿童攻击行为发生与否的环境因素 [n(%)] |

|

|

采用二元logistic回归分析对双生子儿童攻击行为发生与否进行多因素分析,结果未发现双生子儿童攻击行为发生与否受多因素的共同影响(表 4)。

| 表 4 双生子儿童攻击行为发生与否的环境多因素分析 |

|

|

单因素分析显示,双生子儿童性别、年龄、气质类型、父亲生育年龄、父母职业、父母文化程度和分娩方式均对攻击行为得分有影响(P < 0.05);Pearson相关性分析显示,除父母教养方式为“偏爱被试”外,其他父母教养方式均与攻击行为得分存在相关(P < 0.05)(表 5)。

| 表 5 双生子攻击行为得分影响因素的单因素分析 (x±s) |

|

|

采用多元线性回归对双生子儿童攻击行为得分进行多因素分析,结果显示(表 6),双生子儿童攻击行为回归模型成立,其中母亲惩罚/严厉、母亲情感温暖/理解及父亲过度保护对攻击行为得分有显著影响(P < 0.05)。依据模型中标准化回归系数大小可知,母亲惩罚/严厉对双生子儿童攻击行为影响程度最大。

| 表 6 双生子儿童攻击行为相关环境影响因素的多元线性回归分析 |

|

|

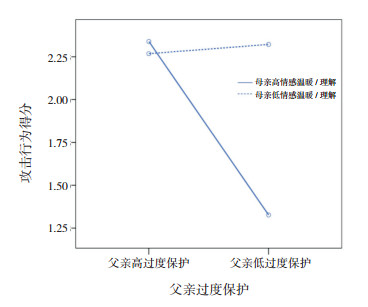

采用多元线性回归进一步分析上述结果中各因子发生水平高低的交互作用对双生子儿童攻击行为得分的影响,将母亲惩罚/严厉、父亲过度保护、母亲情感温暖/理解按各因子常模分为“高”分组(得分 > 常模),“低”分组(得分 < 常模),运用Univariate检验分析交互作用效应。结果显示(表 7),父亲过度保护和母亲情感温暖/理解间交互作用对双生子儿童攻击行为得分有显著影响(F=5.009,P=0.031)。由图 1可知,在母亲低情感温暖/理解家庭环境中成长的儿童,无论父亲高或低过度保护,其攻击行为得分均较高;而在母亲高情感温暖/理解家庭环境中成长的儿童,其父亲为高过度保护儿童攻击得分明显高于父亲低过度保护儿童。

| 表 7 父母教养方式交互作用对双生子儿童攻击行为的影响 |

|

|

|

图 1 母亲情感温暖/理解和父亲过度保护交互作用对双生子攻击行为的影响 |

本研究中,双生子儿童攻击行为发生与否的遗传度(44.4%)较低,而其攻击行为得分呈中度遗传(60.9%~65.6%),这可能是由于攻击行为得分属于连续变量,作为数量性状,其加性遗传效应在遗传度估算中可以充分体现;而攻击行为发生与否属于定性资料,作为质量性状,其加性遗传效应需累加到一定阈值才能导致攻击行为的发生。本研究该结果与既往研究结果相似,既往研究中攻击行为发生与否的遗传度为7.6%~54.3%[10-11],得分遗传度为32%~88%[9]。

目前研究发现,遗传因素可能与发育期的环境因素相互作用,从而影响儿童行为问题的发生[20]。本研究显示,双生子儿童攻击行为的发生受儿童气质、母亲职业和母亲教养方式(情感温暖/理解、惩罚/严厉)的影响,而双生子儿童攻击的程度不仅因自身发育特征(性别、年龄、气质)变化而发生改变,也受相关家庭因素(父母教养方式、父母职业、父母文化程度等)影响,与既往研究结果一致[21-24]。本研究还发现,在上述相关影响因素中,父母教养方式(母亲惩罚/严厉、母亲情感温暖/理解和父亲过度保护)为影响儿童攻击行为的独立因素,并在父母教养方式中发现母亲情感温暖/理解和父亲过度保护存在交互作用,即在母亲非情感温暖/理解家庭中成长的儿童,无论父亲是否过度保护,其攻击性均较高;而在母亲情感温暖/理解家庭中成长的儿童,因父亲的教养方式出现两极化趋势,当父亲高过度保护时,其攻击性较高;而当父亲低过度保护时,其攻击性较小。这也提示父母在儿童成长过程中要结合儿童的性别和年龄特点,给予积极合理的教养方式;同时要顺应儿童自身气质特征,采取适合的教养方式,从而有效防止攻击行为的发生。

综上,本研究结果进一步证明儿童攻击行为具有遗传基础,并在发育时期易受父母教养方式的影响。但本研究仅初步探讨了双生子儿童攻击行为的影响因素,未对双生子儿童与单胎儿童进行对照研究,未来应结合单胎儿童进一步分析并充分考虑其他环境因素,如童年期不良事件或同伴关系等。此外,未来应结合其他候选基因,特别是同卵双生子表观遗传学分析,探讨攻击行为的发生中遗传与环境相对效应的机制。

| [1] |

Anderson CA, Bushman BJ. Human aggression[J]. Annu Rev Psychol, 2002, 53: 27-51. DOI:10.1146/annurev.psych.53.100901.135231 (  0) 0) |

| [2] |

Matson JL, Cervantes PE. Assessing aggression in persons with autism spectrum disorders:an overview[J]. Res Dev Disabil, 2014, 35(12): 3269-3275. DOI:10.1016/j.ridd.2014.08.004 (  0) 0) |

| [3] |

Babinski DE, McQuade JD. Borderline personality features mediate the association between ADHD, ODD, and relational and physical aggression in girls[J]. J Atten Disord, 2019, 23(8): 838-848. DOI:10.1177/1087054718797445 (  0) 0) |

| [4] |

Nouvion SO, Cherek DR, Lane SD, et al. Human proactive aggression:association with personality disorders and psychopathy[J]. Aggress Behav, 2007, 33(6): 552-562. DOI:10.1002/ab.20220 (  0) 0) |

| [5] |

贾守梅, 汪玲, 谭晖, 等. 学龄前儿童攻击性行为与健康状况的关系[J]. 中国学校卫生, 2014, 35(1): 14-16. (  0) 0) |

| [6] |

李梦娇.小学2-4年级儿童二级错误信念、同伴关系与攻击行为的特点及其关系[D].开封: 河南大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10475-1016201717.htm

(  0) 0) |

| [7] |

祖萍, 许韶君, 赵玉秋, 等. 安徽省3市中学生攻击行为影响因素分析[J]. 中华流行病学杂志, 2012, 33(8): 872-873. DOI:10.3760/cma.j.issn.0254-6450.2012.08.027 (  0) 0) |

| [8] |

施莹娟, 贾守梅, 李萍, 等. 学龄前儿童攻击性行为与气质特征的关系[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2015, 24(8): 754-755. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-6554.2015.08.023 (  0) 0) |

| [9] |

Veroude K, Zhang-James Y, Fernàndez-Castillo N, et al. Genetics of aggressive behavior:an overview[J]. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2016, 171. (  0) 0) |

| [10] |

孔庆胜, 李晶, 王文军, 等. 济宁市双生子心理行为发育状况及遗传度分析[J]. 中国公共卫生, 2009, 25(3): 274-275. DOI:10.3321/j.issn:1001-0580.2009.03.006 (  0) 0) |

| [11] |

甄宏, 季成叶, 王莹. 遗传和环境因素对双生子学龄儿童行为的影响[J]. 中国学校卫生, 2002, 23(3): 248-250. DOI:10.3969/j.issn.1000-9817.2002.03.030 (  0) 0) |

| [12] |

李亚菲, 鲁利群. 母爱剥夺与神经行为发育[J]. 成都医学院学报, 2014, 9(4): 489-492. DOI:10.3969/j.issn.1674-2257.2014.04.031 (  0) 0) |

| [13] |

Shim SY, Lim SA. Paternal self-efficacy, fathering, and children's behavioral problems in Korea[J]. J Child Fam Stud, 2019, 28(3): 851-859. DOI:10.1007/s10826-018-01310-7 (  0) 0) |

| [14] |

张光珍, 王桑, 梁宗保, 等. 父亲养育对2岁儿童社会性发展的影响:气质的调节作用[J]. 心理与行为研究, 2019, 17(1): 38-47. (  0) 0) |

| [15] |

苏林雁, 李雪荣, 万国斌, 等. Achenbach儿童行为量表的湖南常模[J]. 中国临床心理学杂志, 1996, 4(1): 24-28. (  0) 0) |

| [16] |

岳冬梅, 李鸣杲, 金魁和, 等. 父母教养方式:EMBU的初步修订及其在神经症患者的应用[J]. 中国心理卫生杂志, 1993, 7(3): 97-101. (  0) 0) |

| [17] |

张劲松, 许积德, 沈理笑. Carey的1个月~12岁儿童气质系列问卷的应用评价[J]. 中国心理卫生杂志, 2000, 14(3): 153-156. DOI:10.3321/j.issn:1000-6729.2000.03.003 (  0) 0) |

| [18] |

李玉玲, 关宏岩, 恩和巴雅尔, 等. 3~7岁儿童气质遗传度双生子测评分析[J]. 中国公共卫生, 2014, 30(1): 64-67. (  0) 0) |

| [19] |

Rietveld MJ, Hudziak JJ, Bartels M, et al. Heritability of attention problems in children:Ⅰ. cross-sectional results from a study of twins, age 3-12 years[J]. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2003, 117B(1): 102-113. DOI:10.1002/ajmg.b.10024 (  0) 0) |

| [20] |

Wesseldijk LW, Bartels M, Vink JM, et al. Genetic and environmental influences on conduct and antisocial personality problems in childhood, adolescence, and adulthood[J]. Eur Child Adolesc Psychiatry, 2018, 27(9): 1123-1132. DOI:10.1007/s00787-017-1014-y (  0) 0) |

| [21] |

Mantymaa M, Puura K, Luoma I, et al. Predicting internalizing and externalizing problems at five years by child and parental factors in infancy and toddlerhood[J]. Child Psychiatry Hum Dev, 2012, 43(2): 153-170. DOI:10.1007/s10578-011-0255-0 (  0) 0) |

| [22] |

Endendijk JJ, Groeneveld MG, van der Pol LD, et al. Gender differences in child aggression:relations with gender-differentiated parenting and parents' gender-role stereotypes[J]. Child Dev, 2017, 88(1): 299-316. DOI:10.1111/cdev.12589 (  0) 0) |

| [23] |

高猛, 李雨辰, 张伟. 父母冲突与儿童青少年心理健康:自我概念的中介作用[J]. 中国当代儿科杂志, 2017, 19(4): 446-451. (  0) 0) |

| [24] |

Moran LR, Lengua LJ, Zalewski M. The interaction between negative emotionality and effortful control in early social-emotional development[J]. Soc Dev, 2013, 22(2): 340-362. (  0) 0) |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21