2. 中国科学院大学深圳医院新生儿科, 广东 深圳 518107

近来,我们在全国新生儿复苏培训课件的修订和学习中,对照美国的新生儿复苏教程第5、6、7版原文并认真思索,对少数几个技术细节或译词有点再认识,特提出来探讨,或有利于新生儿复苏的基层培训更准确有效地开展。

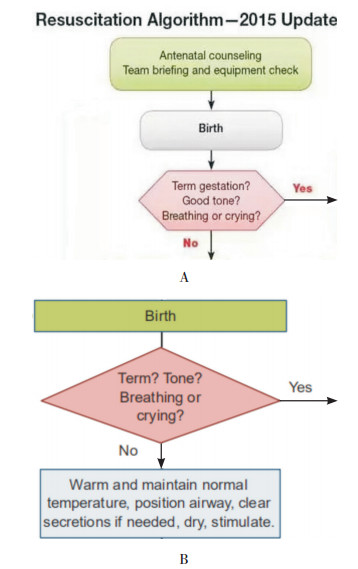

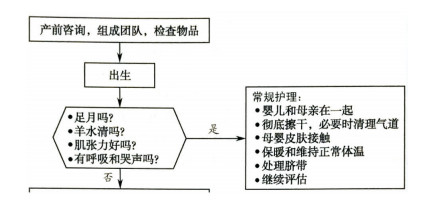

1 出生快速评估地点:分娩处或复苏台?以往培训演练包括竞赛均呈现这样的场景:新生儿一出生,立即先抱到复苏台,然后进行快速评估(胎龄、羊水、肌张力、呼吸等),但对照原文却是这样叙述的:“After birth, all newborns should have a rapid evaluation to determine if they can remain with their mother to continue transition or if they should be moved to a radiant warmer for further assessment. This initial evaluation may occur during the interval between birth and umbilical cord clamping.”[所有新生儿出生后要进行一次快速的评估,以决定新生儿是否继续留在母亲身边完成过渡(母婴接触)或转到辐射暖床(即复苏台)作进一步处理,且在断脐之前完成该评估] [1]。如此看来,以前抱去复苏台作快速评估是不够准确的,而应在分娩处完成评估(羊水胎粪污染时也包括做活力评估),如其中任一项指标评估结果是“No”,才转复苏台,开始初步复苏(保暖、体位、吸净、擦干、触觉刺激等)。

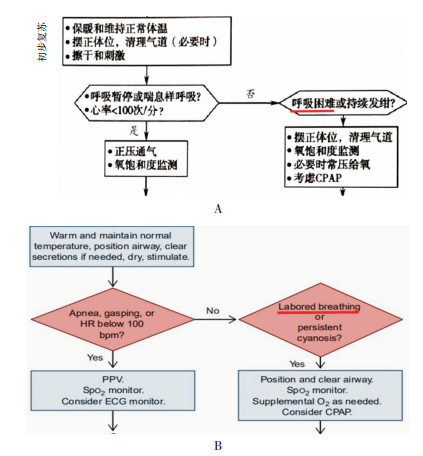

2 出生快速评估时段:均在生后评吗?从流程图上看(图 1),所谓快速评估的4项指标,显然均是在出生之后进行评估的[2],但复苏现场实际情况往往是,在分娩前就事先问清楚了“足月吗?”“羊水清吗?”这两项指标(甚至包括胎心率),也符合复苏者提前到场的要求。至于生后则只需评“肌张力”“呼吸”后两项了,如此以求快捷。在这一点上流程图的表述很难做到精细入微也是可以理解的,只是读者切莫被固化的舞台复苏竞赛所误导而统统放在生后去评估。

|

图 1 2016年中国新生儿复苏指南流程图(部分)[2] |

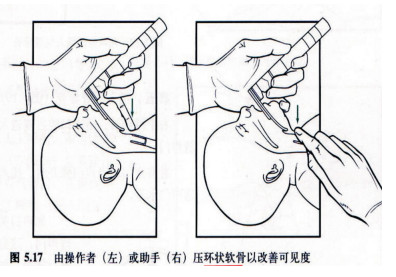

气管插管时有一个小动作,即持镜左手小指要按压一下患儿颈前隆起部,之前一直称“环状软骨”(图 2)[3],但从解剖方位上讲,这是“甲状软骨”,环状软骨在下(只是气管环的第一节),甲状软骨在上,隆起,保护着喉头和声门(二者之间叫环甲膜,成人急性喉梗阻时可经环甲膜穿刺术缓解)(图 3)。查对英文原著是按压“larynx” [4],“larynx”是喉而不是环状软骨,而喉正处在甲状软骨之后,故称按压喉部或甲状软骨较妥当,且查阅有关气管插管文献描述亦称按压甲状软骨[5]。

|

图 2 国内新生儿复苏教程气管插管示意图[3] |

|

图 3 喉部解剖图 |

《中国新生儿复苏指南及临床实施教程》中新生儿复苏指南的流程图显示,“初步复苏”后评估是否“呼吸暂停或喘息样呼吸”,如果“否”,就再评估是否“呼吸困难或持续发绀”(图 4A)[2]。从逻辑上讲,显然这是由重到轻向好的方面转化,意即呼吸暂停重,呼吸困难轻,但实际上我们中文常说的呼吸困难(dyspnea)一词,其专业含义要比呼吸暂停(apnea)临床情况更重,故而不符。查对原文用的是“labored breathing”(图 4B)[6],译词“呼吸困难”似与原意有点相悖,基层学员听起来会觉得怎么由轻到重了?故而是否将“呼吸困难”改为“呼吸费力”为好,也体现了由重到轻的转化。若问“呼吸费力”和“呼吸困难”有区别吗?有的,比如上楼大口呼吸时常说呼吸费力,不说呼吸困难,而且“labored”只是动词“labor”的过去分词,原意就是努力的、费力的意思,而“呼吸困难”则有医学专有名词“dyspnea”。这里如果把“labored breathing”译成“呼吸困难”的话,可能会误导基层医师当遇到真正呼吸困难患儿时,不是赶紧予以相应的呼吸支持,而是按此流程仅予以常压给氧,如此后果堪忧,故译为“呼吸费力”比较好[7],如日本则译为“努力呼吸” [8],均更符合原义。

5 活力或无活力指征?全国复苏培训标准课件《初步复苏》中按美国新生儿复苏教程第6版原文[9]介绍了一个“活力指征”,即同时满足以下3项:呼吸有力、心率>100次/min、肌张力好。但该课件随后又附加了一个原文没有的“无活力指征”:无呼吸或喘息样呼吸、心率 < 100次/min或肌张力低。后面这一“无活力指征”亦见于国内一些文献[2]。这表面上看起来与原文的活力指征表述相反而内容相同,但实际上颇不同,基层使用起来或会发生偏差,结果造成应当气管插管吸引胎粪的而不插管,引起不良后果。问题就出在“呼吸”这一项。原文有关“活力指征”的表述中,呼吸一项清楚地表述为仅一条:“strong respiration effort”,译作“强有力的呼吸动作”或“呼吸有力” [9],意即凡不是强有力的呼吸便为无活力,那临床所见就包括许多无活力状态,除了呼吸暂停、喘息样呼吸外,尚有呼吸不规则、呼吸弱、呼吸缓慢、呼吸浅快、呻吟等诸多呼吸不强者,但若按“无活力指征”,呼吸一项仅指无呼吸或喘息样呼吸为无活力,言外之意其他均为有活力,如此应用标准不同面对同一个患儿(如呼吸弱而无力)就完全会有不同的处理,按原文活力指征则为无活力应当插管吸胎粪,可若按后面的无活力指征呼吸弱而无力则并不是“无呼吸或喘息样呼吸”,于是判为有活力可不插管吸胎粪,各执一词,不利于复苏。因此,这个附加的无活力指征原文既然没有,课件和译文中是否不提为好,一切以原文为准。

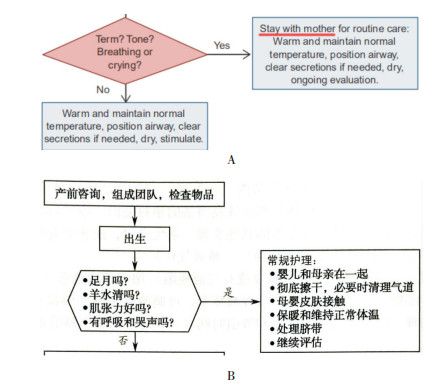

6 出生快速评估:呼吸有吗或好吗?请看新生儿复苏流程图这一部分原图[6]和中文译图对照[2](图 5),框中“breathing or crying?”究竟应该如何翻译才比较妥当?是译作“呼吸或哭声有吗”还是“呼吸或哭声好吗”?虽然很简单,从字面上看既没有“有”字,也没有“好”字,这就需要从逻辑上以及正文展开上找答案,结论是,应该同评估肌张力一样,仍是“呼吸或哭声好吗?”才对,理由如下。

先从逻辑上讲:(1)“呼吸或哭声”既然放在一起问(请注意是“or”不是“and”,指两者并未绑定在一起,图 5B用“和”是不正确的),逻辑上就不便问“有吗?”,只能问“好吗?”,为什么呢?因为初生婴儿“哭声无”≠“呼吸无”,“呼吸有”≠“哭声有”,而“哭声好”却等于“呼吸好”,“呼吸不好”也等于“哭声不好”。假使初生儿此刻有呼吸却没哭声(并非少见),若一起问“呼吸和哭声有吗?”将如何回答?是回答“Yes”还是“No”?怎么回答都不全面。

(2)出生无呼吸和/或无心跳均是一种严重的临床情况,若按Apgar评分往往仅0~3分(无呼吸则2分全扣,仅剩下肌张力、反应、心率共3分或依次再各减1分直至0分,均预示极严重窒息),严重者常需气管插管抢救,怎么还能心安理得按接下去的流程去做初步复苏包括触觉刺激呢?再看教科书正文里对无呼吸状态也有两句话,并用方框明确警示:“对没有呼吸的新生儿持续应用触觉刺激会浪费宝贵的时间……”,“对于无呼吸或心律小于100次/min的新生儿,常压给氧或继续触觉刺激是徒劳无益的,只能延误正确治疗时间” [10],清楚地说明了对无呼吸儿去行触觉刺激是不宜的,那么出生一开始就问“有呼吸吗?”显然是不太妥的,因为一旦回答“No”,接下去将是去做初步复苏包括触觉刺激,便与上述警示明显相悖。

(3)其实图 6整个流程图自上而下均是由轻到重的渐进过程,从逻辑上讲,一般不会立刻就突出“无呼吸(俗称断气)”“无心跳”这样极端的情况,通常只会在“有呼吸”这个大背景下,再细分为“好”或“不好”。“好”则向右进入正常儿(跟随母亲)常规护理,“不好”就转往复苏台进行触觉刺激等初步复苏。

(4)综上3点,既然是只有呼吸不好而不是无呼吸,才谈得上往下去做初步复苏,那么反推快速评估中问到呼吸情况时就不应是“呼吸有吗?”而应是“呼吸好吗?”。此处“Breathing or crying?”前面可看作省略了一个“good”,而与“tone”共用了一个“good”(图 6A,截自于美国第7版新生儿复苏指南流程图)[11]。

(5)再从原文的字面上讲:假使肌张力“tone”前面的“good”省略了,仅一句“tone?”将怎么翻译呢?难道也是“肌张力有吗?”不是!仍然是“肌张力好吗?”(图 6B,截自于美国第7版新生儿复苏教程流程图)[6],同理,呼吸或哭声也自然应是“好吗?”而不是“有吗?”。

我们再来看原文里的展开描述[1],当问到“足月吗?”或“肌张力好吗?”时,是这样展开的:“Does the baby appear to be term?”(婴儿看起来足月吗?),“Does the baby have good muscle tone?”(婴儿有好的肌张力吗?),用的都是动词一般时态,但问到“呼吸或哭声”时,却是这样展开的:“Is the baby breathing or crying?”(婴儿此刻在呼吸或哭吗?),用的却是现在进行时态。而不像前两句那样也用一般时态句“Does the baby have any breath or cry?”(婴儿有呼吸或哭声吗?),且文中再进一步展开的回答都是用“vigorous”和“strong”,相当于“good”这样的形容词来描述呼吸或哭声,显然均涉及呼吸“好不好”,不涉及呼吸“有没有”。

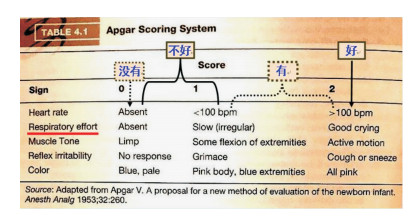

(6)那么究竟应该怎么一致地来评估初生儿的呼吸状况呢?究竟是“有吗?”,还是“好吗?”?这可以结合参考一下刚出生的“活力评估”以及“Apgar评分”中有关呼吸一项评估的描述也就清楚了。如“活力评估”中,评“respiration”时前面用的是形容词“strong”,评“muscle tone”时前面用的形容词“good”,其实是一个意思,这里完全可以互换使用,均表明是“好”的意思,而与“有或无”无关[9]。那么再看原著“Apgar评分表”中(图 7)[12]评“respiration”时,则分别有“absent、slow(irregular)、good crying”3种情况,其中“slow(irregular)”与“absent”显然同属不好、异常的情况,均需扣分,唯“good crying”属好的情况,给满分2分,因此以“好或不好”来划分更合理,不然以“有或没有”来划分,就会把“slow(irregular)”与“good crying”划在了一起,岂不好坏无别?

|

图 7 Apgar评分原表中对呼吸评估的描述[12] |

而且,原文中还清楚地说道:“Immediately after birth, the baby has poor tone and minimal respiration efforts. He is placed under a radiant warmer.”(婴儿一出生如果肌张力差和呼吸弱,就应立即转到复苏台……)[13],同样,此处“poor”和“minimal”均为差和弱的意思,显然也只与“好或不好”有关,与“有或无”无关。

(7)细究问题出在哪呢?可不可以这样看,既然原文用的是现在分词“Breathing or crying?”(侧重正在进行的动作意思)而不是名词“Breath or cry?”(侧重持续状态的意思),那么准确翻译,似应该如上“……此刻在呼吸或哭吗?”(侧重动作),回答“No”,则指“他此刻不呼吸或哭”,而不是“他没有呼吸或哭”。这或许就是英语里现在分词(或动名词)与名词表达含义上的细微差别,前者侧重动作,后者侧重状态。

而且,正文多次出现这样句子“not breathing(apnea)”“not breathing(apneic)” [14],not breathing后面均备注为“apnea”,原来“此刻不呼吸”就相当于“呼吸暂停”(过一会仍会有呼吸),而不是持续的“无呼吸”。乃因“apnea”并非无呼吸,仍属呼吸不好的范畴。

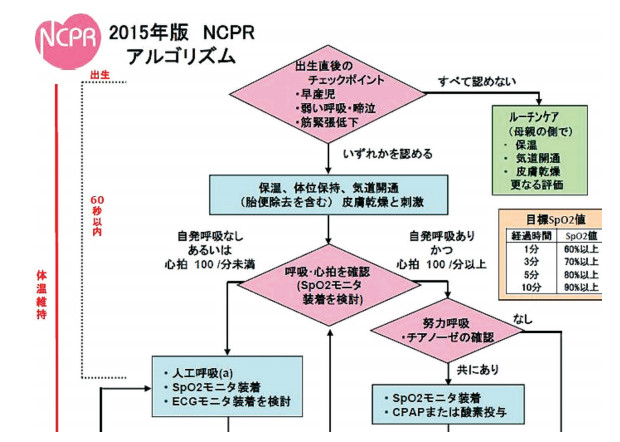

最后,我们看看2015年版日本新生儿复苏流程图的译词,其第一个框中评估呼吸一项直接用的是“微弱呼吸、啼泣”,而不是“无呼吸”(图 8)[8],说明也是注重“好吗?”,而不是“有吗?”,可资借鉴。

|

图 8 2015 年版日本新生儿复苏部分流程图及译词[8] |

故准确翻译,让接受培训的人员都看懂而不发生歧义,此处宜译作“呼吸或哭声(此刻)好吗?”,回答“No”,就转入复苏台作初步复苏;回答“Yes”,则按正常新生儿在母亲身边作常规护理,如此无论从逻辑上或从文句上意思才比较说得通。但若译作“呼吸或哭声有吗?”,那么许多呼吸不好但因其还有呼吸者将被回答“Yes”,于是将当作正常新生儿继续跟母亲待在一起而不去复苏台(比较危险,呼吸抑制状态或将加重)。

2018年4月在北京召开的围产医学高峰论坛中,世界卫生组织官员霍华德主任讲到,西太平洋地区新生儿死亡率较高的有8个国家,需要优先干预,其中包括中国[15]。在我国,新生儿复苏项目开展多年来取得了不菲的成绩,但仍需要深入持久开展下去,其中复苏培训必须精益求精,比如培训课件的译词力求准确、贴切,且不存在疑点和歧义,有利于基层培训更准确有效地开展,从而提高基层医师对新生儿窒息的救治能力,降低新生儿病死率。

志谢:本文承何乃强(新加坡)、

新生儿窒息是导致全世界新生儿死亡、脑瘫和智力障碍的主要原因之一。我国为降低新生儿窒息的病死率和伤残率,参照美国儿科学会和美国心脏协会编写的新生儿复苏教程(第4版、第5版、第6版、第7版),结合国情制定了中国新生儿复苏指南。但在翻译过程中因文化差异,常出现词不达意、语法及时态理解错误等问题,对临床实践可能产生不良后果。《新生儿复苏培训中几个技术细节的再认识和探讨》一文,综合比较美国新生儿复苏教程(第5版、第6版、第7版)原文以及最新中国新生儿复苏指南、新生儿复苏项目的培训教程等,通过原文对译、联系上下文、结合英语语法及临床经验等,在新生儿复苏的多个技术细节上进行了梳理,对既往教材中复苏细节混淆之处进行勘误和完善,以解决临床应用有歧义的问题,期望对进一步提高我国新生儿复苏质量有所裨益。

| [1] |

Weiner GM, Zaichkin J. Textbook of Neonatal Resuscitation[M]. 7th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics and American Heart Association, 2016: 37-38.

(  0) 0) |

| [2] |

叶鸿瑁, 虞人杰, 朱小瑜.中国新生儿复苏指南及临床实施教程[M].北京: 人民卫生出版社, 2017: 3-4.

(  0) 0) |

| [3] |

美国儿科学会, 美国心脏协会.新生儿窒息与复苏教材[M].叶鸿瑁, 虞人杰, 主译.第5版.上海: 上海第二军医大学出版社, 2006: 5-13.

(  0) 0) |

| [4] |

Kattwinkel J. Textbook of Neonatal Resuscitation[M]. 5th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics and American Heart Association, 2006: 5-13.

(  0) 0) |

| [5] |

沙瑾, 刘军. 剖宫产新生儿重度窒息气管插管术的应用[J]. 中国药物经济学, 2012(3): 76-77. DOI:10.3969/j.issn.1673-5846.2012.03.043 (  0) 0) |

| [6] |

Weiner GM, Zaichkin J. Textbook of Neonatal Resuscitation[M]. 7th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics and American Heart Association, 2016: 34.

(  0) 0) |

| [7] |

朱小瑜.朱小瑜新生儿复苏30年文集-从理论到实践[M].南昌: 江西科学技术出版社, 2018: 463.

(  0) 0) |

| [8] |

日本蘇生協議会. 新生児蘇生ガイドライン 2015改訂について[J]. NCPR News Letter, 2015, 6: 3. (  0) 0) |

| [9] |

Kattwinkel J. Textbook of Neonatal Resuscitation[M]. 6th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics and American Heart Association, 2011: 42.

(  0) 0) |

| [10] |

Kattwinkel J.新生儿复苏教程[M].叶鸿瑁, 虞人杰, 主译.第6版.北京: 人民卫生出版社, 2012: 26-28.

(  0) 0) |

| [11] |

Wyckoff MH, Aziz K, Escobedo MB, et al. Part 13:neonatal resuscitation:2015 American Heart Association guidelines update for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care[J]. Circulation, 2015, 132(18 Suppl 2): S543-S560. DOI:10.1161/CIR.0000000000000267 (  0) 0) |

| [12] |

Apgar V. A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant[J]. Curr Res Anesth Analg, 1953, 32(4): 260-267. (  0) 0) |

| [13] |

Kattwinkel J. Textbook of Neonatal Resuscitation[M]. 6th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics and American Heart Association, 2011: 39.

(  0) 0) |

| [14] |

Weiner GM, Kattwinkel J. Textbook of Neonatal Resuscitation[M]. 7th ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics and American Heart Association, 2016: 45, 72.

(  0) 0) |

| [15] |

Mannava P, Sobel HL. 新生儿早期基本保健:为西太平洋地区的每位新生儿创造健康的生命开端[J]. 中华围产医学杂志, 2019, 22(8): 540-549. (  0) 0) |

2020, Vol. 22

2020, Vol. 22